DEUXIÈME ÉPOQUE.

Cela fait maintenant six ans que Franz est installé dans sa ferme de Tiaret. Les arbres ont poussé, les récoltes de blé et d’orge sont régulières et d’une année sur l’autre, la surface cultivée augmente. L’énergie et la volonté de réussir sont indispensables pour faire fructifier cette terre ingrate. Depuis deux saisons, Omar et sa jeune femme Zora, l’aident dans ses tâches quotidiennes ; ils ont une demeure confortable à l’entrée des terres de Franz. Zora s’occupe en plus des poules et des lapins qui fournissent viande et œufs en quantité. A l’occasion, une partie est vendue sur le marché du vendredi et le relais de poste est devenu un gros client. Lors de l’époque des récoltes, quand le travail presse, les indigènes voisins viennent prêter main forte à la ferme. Franz ne parle pas l’arabe et Omar ne parle pas français, cependant ils se comprennent grâce à la langue « sabir » née de la nécessité des relations entre les deux communautés.

Dès le début de son installation, Franz a fait le choix d’une modeste demeure ; il a renoncé, pour l’heure, à faire des frais pour son confort matériel. Néanmoins, il songe à se marier et donc il envisage de faire une maison digne pour sa future femme. De plus en plus souvent, il rend visite à son voisin José, un des nombreux Espagnols installés dans la région. L’homme a la cinquantaine bien faite, robuste, large d’épaules bien que de taille moyenne ; ce qui lui donne un air de taureau toujours prêt à foncer. Son teint halé d’homme du Sud et son accent, trahissent ses origines andalouses, une énorme moustache cache des lèvres épaisses mais ce qui attire le regard, se sont ses mains ; énormes, puissantes et velues. Sa femme est tout le contraire de lui ; une gazelle, presque maigre, bien qu’elle ait enfanté de deux gaillards et de trois filles. Deux des filles sont mariées, l’une d’elle est à Vialar avec son mari, la seconde est restée à la ferme ; son époux est devenu le contremaître du domaine depuis que les deux frères se sont installés à Oran où ils tentent l’aventure dans un commerce de fruits et légumes. La plus jeune des filles, Carmen, n’a que 17 ans. Franz la connaît depuis longtemps et a toujours éprouvé une grande tendresse envers elle. Son jeune âge lui rappelait Thérèse, la plus petite de ses sœurs, là bas, dans son lointain pays de Lorraine ; avec les années qui ont passé, Carmen est devenue une très belle jeune fille ; pas très grande et fine comme sa mère avec une magnifique chevelure noire qu’elle laisse volontiers flotter au vent. Des yeux, aussi noirs que ses cheveux et un sourire permanent, donnent une harmonie à son très beau visage. Leurs regards se croisent désormais différemment.

Ce jour là, le travail de la ferme n’exige pas sa présence ; Omar prépare les sacs pour le transport des grains. Zora, enceinte, attend son bébé dans les jours à venir et ne bouge guère de sa petite maisonnette. Franz leur a laissé sa bonne vieille jument grise et la charrette, au cas où. Il a donc préparé son petit cabriolet qu’il a attelé à Sultan, une belle bête qu’il a acquise récemment.

– Bonjour José ! Comment va ta petite famille ?

– Adios Franch ! (il n’arrive pas à prononcer Franz) Carmen va bien…qu’il répond avec un petit sourire.

José a remarqué depuis un bon moment que sa fille éprouve beaucoup de joie en présence de son jeune voisin. Il surveille le couple avec son œil de père attentif à l’honneur et au bien être des siens. Le « taureau d’Andalousie » n’a aucune objection à une éventuelle union mais reste très vigilant.

– Les femmes sont dans le potager, à midi nous aurons des légumes frais avec la poule…Si tu veux, il y a une place pour toi à notre table.

– Ce n’est pas de refus mon cher José ; j’ai d’ailleurs quelque chose à te demander.

Un regard noir se pose sur Franz ;

– Pas d’argent j’espère…

– Ne crains rien, ce n’est pas très lourd…

Un gros rire traverse la cour de la ferme et les deux hommes se dirigent vers la demeure principale. José est un de ces hommes que rien ne peut abattre ; ni les épidémies, ni la chaleur de l’été, ni le froid de l’hiver. Depuis vingt ans qu’il est sur cette terre, le brave homme a connu les pires moments avec les rebelles armés et le choléra ; il a préservé sa famille en la mettant à l’abri chez son frère près d’Oran, et, seul sur sa concession, il a attendu que l’orage passe. Il est parti de rien, ne sachant ni lire ni écrire, il n’avait que la volonté de réussir. Il a planté des oliviers sachant que la première récolte ne se fera que dix ans plus tard. Il a construit sa maison de ses propres mains, mettant à profit le savoir de son premier métier ; celui de maçon. Il a appris le métier de la terre en travaillant chez un voisin et a commencé petitement sur sa propre concession en y faisant pousser du blé. Les débuts prometteurs ont encouragé les banquiers à lui faire crédit et, chaque année, le rendement de quelques ares supplémentaires venait justifier cette confiance.

Il est très fier de sa demeure ; pas très grande au départ avec ses deux pièces carrées, une cuisine qui sert également de salle à manger et une chambre. Après chaque naissance, un carré s’ajoutait à la construction de base. Désormais, c’est une magnifique demeure de plain-pied, disposée en « L » et orientée pour se préserver des vents froids de l’hiver. Pour fermer le carré, trois hangars qui abritent le grain et le matériel. Sans être un riche propriétaire, José et sa famille ne manquent de rien. Il apprécie beaucoup son jeune voisin, José et Franz se ressemblent sur bien des points.

– Un verre de vin Franch! Propose le maître des lieux ; les femmes ne vont pas tarder.

– Avec grand plaisir ; il faut bien faire disparaître la poussière de la piste du fond de mon gosier.

Les deux hommes dégustent un instant le divin breuvage en silence avant de reprendre la conversation. Curieux, c’est José qui déclenche l’échange ;

– Alors ! Que veux-tu de moi ?

– Quelques conseils et ton savoir-faire. J’ai l’intention d’agrandir la ferme ; faire une chambre de plus et transformer la cuisine et la salle à manger pour avoir plus d’espace.

– Oh ! Toi tu vas te marier bientôt…rétorque José avec un grand sourire. Et qui va devenir la señora Franch ?

– Tu sais bien…ne m’oblige pas à faire ma demande officielle maintenant…elle est très jeune et je désire simplement qu’elle ne manque de rien.

Les femmes arrivent à ce moment-là et la conversation s’arrête.

– C’est d’accord, je vais faire ça pour ta future femme.

José a l’air satisfait. Les femmes constatent que les deux compères semblent complices de quelque chose… ?

– Bonjour señora ! Bonjour Maria ! Bonjour Carmen !

– Bonjour Franz ! Répondent-elles presque en cœur.

– Puis, elles s’installent pour la préparation du repas. L’une active le feu, la seconde lave les légumes et la maîtresse de maison prépare la volaille. Les tâches sont réparties naturellement, chacune se pose une question en silence ; « Pourquoi cette bonne humeur matinale ? ». Les yeux interrogateurs de Carmen vont tantôt vers le père, tantôt vers Franz, sollicitant une explication qui n’arrive pas. Puis, les deux hommes quittent la pièce et disparaissent dans le hangar à grains de l’autre côté de la cour de ferme. Si Carmen connaissait la raison de cette bonne humeur, elle serait certainement très heureuse.

José est assis en bout de table, le gendre à sa droite et Franz à sa gauche. Maria au côté de son mari, Carmen a pris place près de l’invité ; la mère fait le service et presse ce petit monde pour que les plats restent chauds. Le maître de maison lâche quelques mots en espagnol et continue sa conversation avec son gendre pour lui fixer quelques tâches. La réplique a du être sévère, le visage de la mère se ferme, les lèvres pincées, des couteaux dans les yeux, elle continue néanmoins son service. L’atmosphère se détend au bout d’un moment, le bon repas et le vin frais contribue à détendre la tablée. A plusieurs reprises, José interpelle Carmen pour lui dire qu’un jour un deuxième gendre sera le bienvenu dans sa maison. La jeune fille rougit et son regard se pose sur Franz et semble dire: « C’est de toi qu’il parle… ». Au cours du repas, la main de Carmen frôle plusieurs fois celle de Franz, la jeune fille, très prévenante propose du pain ou du vin à son voisin, un prétexte pour effleurer celui qu’elle attend ; l’élu de son cœur.

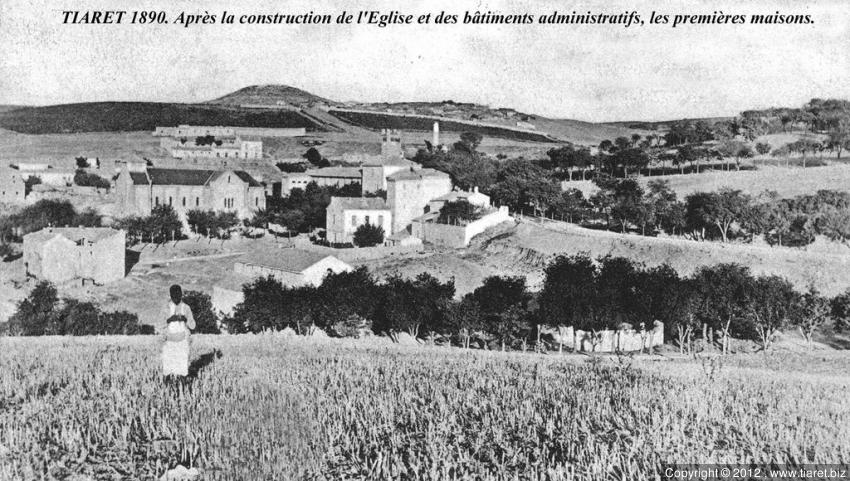

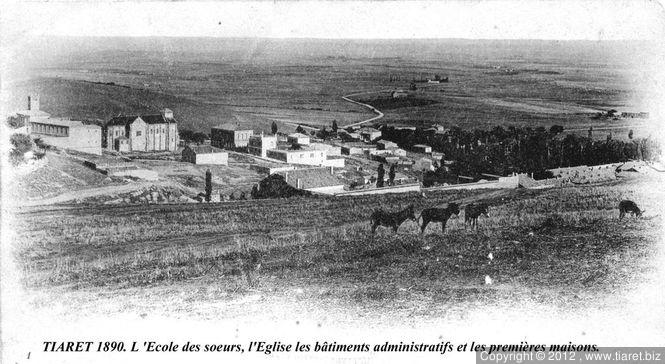

Depuis quelques temps, Tiaret est en perpétuels travaux, ce n’est plus un village ; l’ancienne Redoute militaire est entièrement transformée et habitable. Les bâtiments administratifs, aussi nombreux qu’imposants, sont dignes d’une capitale ; une église est en construction et un marché couvert à structure métallique va bientôt remplacer les étals à l’air libre de la place. La place, entièrement arborée, est devenue un lieu de rencontre habituel pour les habitants ; un café, une mercerie, une boulangerie, ont été les premiers commerces à s’y installer et les enfants s’ébattent en toute liberté sous l’ombre des platanes.

Désormais chef-lieu du cercle, Tiaret prend de l’importance ; ce qui rend bien des services à Franz. En effet, plus besoin de se déplacer vers Relizane ou Mascara, les matériaux servant à la construction sont disponibles et c’est sans problème qu’il fait ses achats pour réaliser son projet d’agrandissement. Sur les conseils de José, les achats sont judicieux; de plus, le futur beau-père a fait quelques achats pour ses besoins à la ferme, ce qui a permis une ristourne non négligeable. Les grandes chaleurs sont passées, les récoltes sont dans les granges ; Franz va pouvoir entreprendre ses travaux. José vient pratiquement tous les jours avec quatre de ses ouvriers ; avec Franz et Omar, c’est une véritable entreprise de maçonnerie qui œuvre et la ferme de transforme rapidement en une véritable maison de maître.

Depuis trois années, Franz, entre la période de semence et de récolte, s’est fait marchand de bétail, courant dans les tribus de la région pour acheter des troupeaux de moutons, le fusil à la main par précaution. Il y a bien sûr un risque pour sa vie, mais c’est une solution pour gagner de l’argent avec la revente des moutons. Maintenant, les bénéfices sont suffisants pour entreprendre les travaux envisagés sans puiser dans les revenus de la ferme. Il a même une année de récolte en avance si une calamité venait à frapper, ce qui n’est pas rare dans ces régions. Il lui faut tenir encore quatre ans, financièrement, pour le remboursement de l’emprunt. Ensuite, il pourra sans trop de risque, réaliser son projet et devenir producteur de fruits. Il pourra mettre en valeur l’ensemble de ses terres, racheter à son voisin une partie des siennes, car le malheureux est âgé, il a perdu sa femme et son fils et n’exploite plus que le tiers de son domaine. Depuis plusieurs années, il a planté des arbres autour de chaque parcelle, ces arbres seront suffisamment grands le moment venu, pour protéger ses fruitiers du vent. Il recherche aussi de l’eau, ce qui l’oriente dans le choix des parcelles à cultiver. La chance lui a souri et un puits a été creusé à l’autre extrémité de sa concession. Eviter le transport de l’eau est un gain de temps et de main d’œuvre. Bref ! Le projet de Franz avance, l’an prochain il plantera ses premiers fruitiers pour un rendement intéressant cinq ans plus tard. Chaque année qui passe le rapproche de son rêve de réussite, il pense qu’il est en mesure de se marier sans faire prendre de risque à sa future femme ; c’est une véritable obsession car il a vu tellement de malheur autour de lui durant ces dernières années. Maladies, épidémies, sauterelles, suicides, enfants abandonnés, veuves sans le sou, terres en friche suite au découragement, ruines et faillites. A chaque fois, les plus riches tirent profit de la misère des autres et rachètent à vil prix les concessions à l’abandon. Nombreux sont ceux qui sont partis vers la ville pour y tenter de survivre avec un petit boulot, les plus chanceux tentent l’aventure en investissant dans un petit commerce dans les nouveaux quartiers en construction. Car l’Algérie est un immense chantier qui porte son regard résolument vers l’avenir mais dans les larmes et la souffrance.

Cette fois il est bien décidé ; il va se marier. Mais il se rend subitement compte qu’il n’a jamais fait la cour à Carmen, il ne lui a jamais demandé si elle veut devenir sa femme…une angoisse lui serre la gorge, son estomac se resserre… Pourtant, c’est Carmen qu’il désire pour compagne. Comme convenu avec José, le dimanche suivant….

Tiaret, 1 décembre 1878

Aujourd’hui dimanche, je vais demander la main de Carmen à mon ami José.

Cela fait un moment que Franz n’a plus écrit dans son calepin. L’évènement lui semble assez important pour qu’il note ce fait capital. Il connaît la réponse de José, malgré tout, il appréhende ce face à face et craint le ridicule de la situation après tant d’années ; de plus, il se sent un peu « gauche » dans ses habits du dimanche qu’il ne met que très rarement.

Chemin faisant, ses pensées refont le voyage vers son pays natal. Sa mère serait certainement heureuse de participer et de préparer l’évènement. Il fera un courrier demain pour annoncer cette grande nouvelle. Sultan, au petit trot, semble très fier de propulser son maître vers l’élue de son cœur ; le cabriolet file vers un nouveau destin.

– Ho ! Ho ! Doucement Sultan…N’écrase personne.

En effet, toute la famille est sur le seuil de la maison…endimanchée comme jamais. Un évènement se prépare et José vient à la rencontre de Franz les bras grands ouverts.

– Je suis heureux de t’accueillir dans ma maison, Franch ! Puis, il lui fait l’accolade, ses grosses mains serrant les épaules avec force.

– Euh ! Merci, c’est très gentil…J’ai …Je…

– Entrada ! Entrada !

Il a à peine le temps d’admirer Carmen dans une magnifique robe bleu ciel, la poitrine serrée dans un corsage blanc et un châle jeté sur ses épaules. Avant qu’il ait le temps de saluer tout le monde, la señora le prend par le bras et l’entraîne à l’intérieur. Surprise, la grande salle à manger est comme un sou neuf, c’est un décor de fête ; une nappe de couleur rouge est étalée sur la table et le couvert est mis. Ce n’est pas la vaisselle habituelle, mais une belle faïence avec des décors de fleurs multicolores et Franz s’y connaît. Il y a de très beaux rideaux aux fenêtres et la cheminée crépite sous l’effet d’une nouvelle bûche. L’ambiance chaude de la demeure, calme le pauvre Franz dont le cœur bat la chamade. Sans qu’il s’en rende vraiment compte, Franz se retrouve d’un côté de la grande table et toute la famille est alignée en face de lui, le regardant fixement. Souriante et joyeuse, la famille Ortuno est suspendue aux lèvres du visiteur et attend une annonce.

– Euh ! Merci de me recevoir…Je ne sais vraiment comment vous exprimer ma reconnaissance pour l’aide que vous m’avez toujours apportée ; vous êtes devenus ma seconde famille et vous connaissez mon histoire. J’ai attendu longtemps avant de me décider, mais aujourd’hui, le moment me semble venu de te demander, mon cher José, et à vous tous, la main de Carmen…si elle veut bien de moi.

Un grand silence…les regards se tournent vers José puis vers Carmen, les larmes aux yeux elle acquiesce, hochant la tête avec force en regardant, suppliante, son père.

– Franch ! Elle sera ta femme !

Avec soudaineté et pour imiter les indigènes, les youyous explosent dans la pièce, tout le monde s’embrasse, danse autour de la table dans une joie immense. L’émotion de Franz est à son comble, le coin de l’œil est humide ; il est heureux.

– Merci José ; merci à vous tous.

La mère prend sa fille par la main et vient vers Franz ; sans un mot elle unit la main de Franz et celle de Carmen et d’un geste plein de tendresse, elle sert très fortement ces deux mains réunies sur son cœur.

Le « taureau d’Andalousie » a l’air d’un agneau, il va de l’un à l’autre, embrasse, sert à boire, tourne dans la pièce, embrasse encore sa fille, vient donner de grandes claques sur l’épaule de Franz ; il est heureux. Puis vient le moment du repas ; chacun prend sa place habituelle, le seul changement vient de Carmen, elle ne lâche pas la main de l’élu de son cœur. Avant que la mère ne serve le premier plat, Franz se lève et demande à José l’autorisation de prendre la parole. Du geste de la main, José donne son accord, non sans fierté dans son rôle de chef de famille.

– Hum ! Hum ! Merci encore de votre confiance et de votre accueil. Pour officialiser, aux yeux de tous, nos fiançailles, et dans la tradition de mon pays (un temps mort, Franz plonge sa main dans la poche de sa veste et en sort un étui) permets moi, ma très chère Carmen, de t’offrir cette bague, symbole de notre attachement et de la promesse que je viens de faire.

Il lui passe la bague au doigt et, spontanément, Carmen lui saute au cou pour l’embrasser, aux yeux de tous. Tonnerre d’applaudissements, puis Carmen circule de l’un à l’autre, la main en avant pour faire admirer cette magnifique bague de fiançailles incrustée de pierres précieuses. La mère, puis la sœur poussent des oooh ! d’admiration, puis on s’embrasse une fois de plus tandis que José, l’œil humide et sans un mot, serre vigoureusement les mains de son futur gendre.

Le repas va durer plus longtemps que d’habitude ; puis, après le café, José et Franz se sont entretenus un long moment en arpentant la cour de la ferme. De temps à autre, des éclats de rire fusent dans l’air en provenance de la cuisine, le mari de Maria fait le tour de la propriété, histoire de vérifier si tout va bien. Le futur marié revient vers la cuisine où l’attend avec impatience Carmen. José a donné sa bénédiction pour faire une petite promenade dans la campagne. Le jeune couple quitte la ferme pour une escapade en amoureux et Sultan semble aussi heureux qu’eux de pouvoir enfin bouger en toute liberté. Pour la première fois, Franz et Carmen se retrouvent face à face, loin des regards indiscrets. Carmen ne lâche plus le bras de son amoureux, ses yeux brillent de bonheur et sa tête repose sur l’épaule de Franz, elle se serre contre lui et les cahots de la route secouent leurs corps à chaque tour de roue. Au bout d’une dizaine de minutes, Franz arrête l’attelage sous un énorme olivier ; il prend les mains de Carmen dans les siennes, les yeux plongés dans le regard de sa promise, mais aucun son ne sort de sa bouche. Alors, avec beaucoup de tendresse, Carmen libère ses mains et enlace son fiancé avant de poser un baiser, chaud, brûlant, sur les lèvres de Franz. Ils restèrent ainsi un long moment, sans un mot, mais avec mille baisers, mille caresses, les yeux dans les yeux avec un regard qui ne trompe pas ; ils étaient réellement amoureux l’un de l’autre.

Demain soir, et pour la première fois depuis bien longtemps, Franz va fêter Noël en famille. Il a une pensée pour les siens restés en pays occupé, là-bas dans sa Lorraine. Au lendemain de ses fiançailles, il leurs a fait une très longue lettre pour annoncer la nouvelle et partager son bonheur. Il a longuement expliqué ses projets d’avenir pour développer sa ferme et pour les rassurer sur son sort. Au moment de la messe de minuit, au moment où retentissent les cantiques de Noël, il aura une pensée pour eux ; une pensée qui voyagera pour lui à travers l’éther, pour leurs exprimer toute son affection.

Tiaret, 24 décembre 1878

Je suis invité pour le réveillon de Noël chez José. Repas, puis messe de minuit dans la nouvelle église de Tiaret.

Pour la « Noche Buena » comme dit José, Franz est de la fête. Fête chrétienne très importante en Espagne a expliqué la Señora. Il y a bien sûr le repas en famille qui nécessite plusieurs jours de préparation et particulièrement pour les pâtisseries, mais, chose très importante, la « misa del gallo », la messe de minuit qu’il nomme « messe du coq » car dans la tradition c’est le coq qui le premier a annoncé la naissance du Christ. Il y a aussi la mise en place d’une crèche qui doit raconter l’histoire de Jésus avec l’âne, la vache, les moutons, les pasteurs…en plus, il faut représenter les montagnes, les fleuves, Ponce Pilate et les Romains. Curieusement, ce n’est pas ce jour-là qu’on fait des cadeaux, mais le 6 janvier à l’occasion de la Fête des Rois Mages, ce sont eux qui apportèrent en offrante, l’or, l’encens et la myrrhe.

Depuis plusieurs jours, la mère et les deux filles préparent ce réveillon. La Señora prépare en particulier le touron, une sorte de nougat d’origine arabe à base d’amande et de miel, et des mantecaos, gâteaux secs qui explosent dans la bouche avec un goût très agréable d’amandes. Elle a aussi confectionné un gâteau à l’orange d’une taille impressionnante. Le gendre a tué un agneau pour l’occasion et Maria le prépare pour le rôtir à la broche de la cheminée. Carmen a la charge de la préparation des tapas, une nouvelle découverte de Franz. Les tapas, se sont des petits plats qui accompagnent les apéritifs souvent anisés. Littéralement, tapa signifie « couvercle » ; c’est un roi d’Espagne qui imposa qu’une tranche de jambon soit posée sur chaque cruche de vin servie dans les tavernes espagnoles, pour éviter que le vin ne soit bu, seul, dans un estomac vide. C’était un problème d’ordre public causé par la grande consommation de vin. Il y a des tapas de foie de volaille au jus garnis d’œufs durs, un autre aux poivrons rouge à l’ail, un autre encore de rognons sautés avec oignons, petits pois et poivrons rouge dans une sauce au vin blanc. Un régal pour les yeux et le palais.

Tout est prêt à la tombée du jour, il ne faut pas trop tarder car pour la messe de minuit, quarante minutes de trajet sont nécessaires pour arrivée à l’église. En grande tenue de fête, chacun retrouve sa place à la grande table et les plats commencent à défiler avec le vin et les apéritifs. Chacun fait honneur aux tapas, mis en appétit par l’odeur du rôti qui suinte dans la cheminée. Puis, la mère, présente la tortilla, une galette avec des pommes de terre, des œufs, des oignons, de l’huile et du lait. Suit l’agneau et les légumes, le gâteau à l’orange…Tout cela dans un brouhaha impressionnant. Franz est heureux. Carmen n’est plus la petite fille de la maison, elle a gravi un échelon dans la vie sociale et maintenant elle participe pleinement aux activités de la maison. José, en maître de maison, préside, déclenche les hostilités gastronomiques, dirige la conversation, a un mot pour chacun. C’est la fête de la nativité…Oui ! Quelque chose est née ce soir là ; une vie de famille que Franz a tant désiré. Chacun se prépare ensuite pour la messe.

Une église toute neuve, elle n’a pas encore son clocher, mais impose déjà par sa taille. La plupart des colons de la région sont présents ; presque tous Espagnols, même le prêtre qui fait son sermon dans la langue de Cervantès. Il faut reconnaître que les chants, et particulièrement les chants de Noël, sont superbement interprétés par une population très pieuse. Le chœur des enfants a ému jusqu’aux larmes toute l’assistance. Comme promis dans sa lettre, Franz a une pensée pour ses parents, il ferme les yeux, le bruit qui l’entoure s’estompe, il est loin…Les images défilent, souvenirs d’enfance, Saint Nicolas, le sapin, les amis, la faïencerie, sa mère qui lui manque beaucoup. Carmen l’observe de l’autre côté de l’allée centrale, perdue au milieu des autres femmes, sa petite silhouette se dresse pour apercevoir son futur mari, elle le sent très seul à ce moment précis.

Le trajet du retour se fait en silence ; Carmen sert très fort le bras de Franz mais le laisse avec ses souvenirs et son émotion. Arrivé à la ferme de José, il salue chacun, embrasse la mère et Maria, remercie José et tous disparaissent dans la maison, sauf Carmen. Franz la prend dans ses bras et l’embrasse d’un baiser chaud et plein d’amour qui s’éternise dans cette nuit de Noël. Au-dessus d’eux, la voûte céleste étale ses millions de diamants dont chaque éclat représente le regard protecteur d’un ange qui veille sur eux.

– A demain ma chérie, nous ferons une petite promenade en ville.

– Ne viens pas trop tard, le jour tombe si vite…

Sur le chemin de sa ferme il pense encore à Carmen ; il la désire avec force mais ne veut pas la brusquer. Emma, la petite infirmière, lui a appris la douceur et la patience en amour ; rien à voir avec la brusquerie des filles qu’il a connues dans les rues sombres autour du port à Marseille ni avec les filles à soldats d’Alger ou d’Oran. Carmen, c’est le bijou qu’il veut garder pour lui, sans l’égratigner.

Tiaret, 6 janvier 1879.

Ce jour, je dîne chez José et nous devons fixer la date du mariage

C’est le jour des cadeaux, Franz n’a oublié personne et le cabriolet est chargé de paquets. Avec Carmen, le lendemain de Noël, ils ont fait leurs emplettes comme un vieux couple, bras dessus, bras dessous et tout Tiaret sait désormais qu’un mariage est en vue.

– Bonjour à tous ! J’ai besoin d’aide…Antoine veux-tu m’aider ?

L’époux de Maria vient lui prêter main forte, puis ce sont les embrassades ; la mère, Maria et enfin Carmen. José, avec de grandes tapes dans le dos, le propulse vers l’entrée de la demeure où règne une agréable chaleur. La cheminée crépite et l’odeur suave d’un repas en préparation flotte dans l’air. Tous les paquets sont sur la grande table ;

– Le Père Noël est passé chez-moi et m’a remis ces paquets pour vous ; voici pour la Señora…Maria…ceci est pour toi José…ça, c’est pour Antoine. Ah ! J’ai presque oublié ; cette petite chose est pour toi, dit-il à Carmen avec un petit air moqueur.

– Mille fois merci mon cher Franch, tu nous gâtes beaucoup…Merci !

Carmen et sa mère s’absentent un instant pour revenir avec un carton enrubanné, assez volumineux ;

– C’est drôle, le Père Noël a laissé ceci pour toi, il n’avait pas ton adresse…dit Carmen.

Un rire collectif emplit la pièce et chacun, curieux de connaître le contenu du paquet, déballe fébrilement son cadeau. Le plus rapide est José, il faut dire que son cadeau tient sur le plat de la main, un étui à rouler les cigarettes, dernier cri ; il semble très content. La mère est ravie de son coupon de tissu, car très bonne couturière, elle confectionnera certainement une belle robe comme dans l’Almanach qui sert de modèle aux femmes loin des grandes villes. Antoine est très content de sa gibecière, le chasseur de la maison n’ensanglantera plus le dos de sa veste, Maria est ravie de cette acquisition. Ravie également de sa boîte à couture garnie dont elle rêvait depuis longtemps. Carmen vient d’extraire de l’étui, un magnifique collier en or, ras du cou, avec un cœur en pendentif, superbe. Elle saute au cou de Franz pour l’embrasser, ce qui déclenche une nouvelle séance d’embrassades collectives car on embrasse beaucoup dans cette famille. Reste le carton de Franz…le couvercle saute et un chapeau melon fait son apparition. Carmen, à juste titre, a remarqué le degré d’usure très avancé de la casquette que Franz avait achetée à Oran lorsqu’il a été démobilisé.

– Il sera parfait pour notre mariage, merci !

Nouveaux rires ; heureuse famille que Franz va bientôt intégrer. La date du mariage est fixée au cours du repas, une discussion collective qui arrange tout le monde ; ce sera donc après les récoltes et le travail qui en découle. Il faut aussi tenir compte de la famille qui habite à Oran, Vialar, Mascara, ce qui représente avec les enfants une vingtaine de personnes ; tous ne pourront pas loger chez José et Franz, il faut donc réserver quelques chambres au relais de poste. L’excitation due à l’évènement affûte les esprits et rien ne semble avoir été oublié. La date retenue : dimanche 31 août.

Mes très chers parents.

Dans ma dernière lettre, je vous ai fait part de mon mariage avec Carmen. Ce moment est enfin arrivé ; demain matin vers onze heures, notre union sera faite dans la toute nouvelle église de Tiaret. Je sais que ma lettre ne vous parviendra pas avant deux semaines, mais c’est ce soir que j’éprouve le besoin de vous écrire ces quelques mots pour vous dire combien je vous aime, combien vous me manquez en ce moment. C’est un mélange de grand bonheur et de tristesse à la fois et votre absence à mes côtés en ce jour, laisse un grand vide.

Carmen m’a posé beaucoup de questions, elle veut tout savoir sur vous et votre vie de tous les jours. Elle veut vous envoyer une photographie que nous ferons réaliser à Oran lors de notre prochaine visite chez son oncle. Cette invention merveilleuse me permet de vous avoir près de moi, dans ma ferme où vous êtes à l’honneur au-dessus de la cheminée, dans un cadre tout en argent. Je vous remercie de ce beau cadeau et je pense qu’à l’avenir d’autres photographies vous annonceront la venue d’un petit Franz ou d’une petite Carmen. Nous serons un peu plus près de vous par ce procédé, malgré les centaines de kilomètres qui nous séparent.

Vous remercierez le curé de la paroisse pour son courrier ; mon acte de baptême, la preuve de ma communion et de ma confirmation était demandée avec insistance par l’archiprêtre de Tiaret. La communauté espagnole est très fortement représentée ici, se sont des gens très pieux et attachent une grande importance à la foi chrétienne.

Je veux terminer ma lettre avec une douce pensée pour mes sœurs, qu’elles trouvent le même bonheur que j’éprouve en ce moment, qu’elles soient heureuses avec celui que leurs cœurs désigneront pour compagnon.

Affectueusement, je vous embrasse très fort

Votre Franzele

Tiaret, 31 août 1879.

Il est 5 heures du matin, le soleil a déjà fait son apparition. Je ne dors plus depuis un bon moment, sans doute l’excitation. Après la grand’messe, le mariage va être célébré dans l’église Sainte Madeleine avec tous nos invités.

A la fin de la grand’messe, pratiquement tous les fidèles sont restés dans l’église, curieux, amis, voisins ; la foule d’un jour de fête. Carmen est radieuse dans sa robe blanche, José, fier de sa progéniture, précise à qui veut l’entendre, que c’est sa fille qui se marie. La mère place les invités, retourne voir le curé pour la dix-huitième fois, et à chaque passage, elle sert les mains de sa fille sans doute pour la rassurer. Franz subit un peu l’évènement, il se laisse guider par la Señora et les encouragements de son beau-père, comme pour un combat dans l’arène. Pourtant, il est calme, l’excitation de son entourage ne le perturbe pas, il est tout simplement heureux de voir rayonner le bonheur sur le visage de celle qui va devenir sa femme. La messe dite, arrive le moment solennel de l’union des époux, le prêtre pose la traditionnelle question aux futurs époux en …espagnol. Franz a une seconde d’hésitation ; il ne sait plus si la réponse doit être « Si » ou « Oui », c’est un « Si, si… » empressé qui résonne sous la nef ; ce qui fait rire l’assistance d’un rire étouffé, par respect pour l’endroit. Puis, il lui donne un baiser discret, avec la bénédiction du prêtre.

La sortie de la messe est un triomphe pour les héros du jour ; la famille est entassée sur les marches de parvis qui descendent vers un espace arboré. Les curieux participent à la fête en criant : « Vive les mariés ! », mille fleurs virevoltent dans l’air, jetées par les enfants sur le passage des mariés. Les cinquante mètres qui les séparent des carrioles où les chevaux piaffent d’impatience, sont noirs de monde, on applaudit, on crie, les enfants sautillent tout autour du couple ; c’est une liesse générale. Puis le convoi s’ébranle en direction de la ferme de José.

Lorsque les jeunes mariés arrivent dans la cour de la ferme, les employés sont tous là ; il y a aussi Omar, sa jeune femme et son bébé, les hommes applaudissent et dansent en sautillant d’un pied sur l’autre ; les femmes poussent des youyous ininterrompus qui semble rebondir sur les murs des bâtiments, ce qui donne un effet de roulement surprenant. Au centre de la cour de ferme, José a fait installer un préau, couvert de cannes, qui abritent une longue table pour le repas. Tout autour, suspendues à une cordelette, des dizaines de bouteilles de vin enveloppées dans de la toile de jute qu’un jeune garçon arrose régulièrement ; ce procédé ancestral permet de rafraîchir le vin par le phénomène d’évaporation. Les rafraîchissements sont prêts et de multiples tapas sont éparpillés sur toute la longueur de la table. Les hostilités commencent ! José invite tout le monde à se servir. Puis, le repas. Les employés ont préparé plusieurs moutons à la broche sur un trou de braise, un méchoui dans la langue locale. Les femmes font d’innombrables allers-retours, viandes et légumes, suivis de fromages, de gâteaux espagnols, arabes…Bref ! L’abondance des jours de fête. A un moment, José a voulu faire un discours, impossible ; il a éclaté en sanglots. Attrapant Franz par le bras, l’air faussement menaçant, la seule phrase qui sort de sa bouche est :

– …Tu m’as pris ma fille…

Et les sanglots redémarrent. Rires, applaudissements, les bouteilles circulent…Le soleil décline à l’horizon. Discrètement, Franz a demandé à Omar de mettre son cabriolet à l’extérieur de l’enceinte, avec Carmen, ils s’éclipsent au petit trot, vers la ferme de Franz ; dans leur maison. Les bruits de la noce, prisonniers des murs de la ferme, se feront entendre tard dans la nuit, mais le jeune couple est loin maintenant, ils n’entendent plus que les battements de leurs cœurs à l’unisson pour une nuit d’amour ; leur première nuit.

Pour la première fois depuis bien longtemps, aucune activité ne se manifeste dans la ferme, tout semble à l’abandon. Un coq poursuit une poule à travers la cour et le hennissement de Sultan répond au caquetage de la poule en détresse. Puis, plus rien. Onze heures, le soleil est haut, quand enfin une porte s’ouvre…Franz, le pantalon suspendu par une seule bretelle sur une chemise à demi enfouie dans son froc, se frotte les yeux. Il ne semble pas bien réaliser la situation ; la bouche est pâteuse, la tête est vide…

– Omar ! Zora !…

Personne. En effet, le couple est resté chez José et a dormi dans une grange. Rien, ni personne, n’a dérangé le sommeil réparateur des jeunes mariés. Doucement, il retrouve ses sens et retourne vers la chambre désormais nuptiale. Carmen est là, nue comme au premier jour de sa vie. Dans son sommeil, elle a repoussé le drap car la chaleur se fait déjà sentir ; elle est superbement belle. Couchée sur le dos, les jambes légèrement repliées sur le côté, sa peau légèrement halée se détache sur le drap blanc, elle ressemble à un de ces tableaux de maître que l’on peut admirer dans les musées. Son visage détendu, à demi couvert par sa chevelure noire, accentue encore la beauté de cette vision. Franz la contemple un long moment…Cette merveille est sa compagne ; il est heureux. Doucement, très doucement, par des baisers qui effleurent à peine les lèvres de Carmen, il la réveille. Elle s’étire de tout son long avec un gémissement de plaisir, puis elle se rend compte de sa nudité. Instinctivement elle tire le drap sur elle.

– Trop tard…Je t’ai vue !

Ensemble, ils éclatent de rire. Le premier rire d’une journée qui s’annonce merveilleuse. Le premier petit déjeuner en tête à tête du jeune couple se passe bizarrement, avec plein de questions.

– Tu mets du sucre dans ton café ?

– Tu aimes le miel ?

– Moi, je préfère le lait chaud !

– …

Le jeune couple se découvre. Le pas d’un cheval se fait entendre dans la cour ; c’est Omar qui revient.

– Pardon’e m’sio ! Jé dormir.

– Bonjour Omar ! Tu n’as rien à te faire pardonner, c’est moi qui te remercie de ton aide pour la noce. Commence quand même par t’occuper des bêtes maintenant.

Après un repas léger et sans faim, il selle Sultan pour se rendre chez le maire, monsieur Jaupois, afin d’enregistrer officiellement son mariage. Là encore, lois républicaines françaises et coutumes ibériques se mélangent un peu, mais le maire, ancien capitaine de la garnison de Tiaret, se prête volontiers aux usages des Espagnols qu’il connaît bien. En l’occurrence, l’enregistrement à l’église est officiellement admis par l’administration. Au retour, il fait un détour par la ferme de José, histoire de rassurer la Señora et lui confirmer que sa fille est toujours vivante. Sur ces paroles, elle a frappé des deux poings sur la poitrine de Franz, lui disant qu’il était un monstre, ce qui a fait beaucoup rire Franz. Il aime beaucoup sa belle-mère, c’est une femme douce, courageuse, elle l’a souvent consolé, comme une mère console son fils, dans ses moments de cafard. Elle représente la maman qu’il a laissée dans sa lointaine Lorraine. Avant de les quitter, il fait la promesse de revenir le dimanche suivant avec Carmen.

Une nouvelle existence débute pour un jeune couple de colons en Algérie.

Tiaret, 30 juin 1882.

Fin du remboursement de l’emprunt pour la concession.

Très fier et heureux d’avoir résisté aux mauvais coups de la vie, Franz vient de tourner une page difficile. Dix ans pour rembourser une somme, mais aussi les intérêts que la banque, telle une sangsue, pompe régulièrement sur le compte d’exploitation de la ferme. Depuis son mariage, il a ouvert un compte à Tiaret pour l’usage courant et pour préserver Carmen si par malheur il arrivait quelque chose. Les deux choses étant séparées, ferme et ménage, il a appris à gérer son domaine avec sérénité.

Les premiers mois de l’année ont été moralement difficiles ; Carmen, enceinte de huit mois, a perdu son enfant. Elle était tellement heureuse d’annoncer à Franz le futur évènement, après beaucoup de difficultés. Durant de longues semaines, la tristesse de Carmen ne va pas quitter son visage et son cœur meurtri. Toute la famille a soutenu le jeune couple dans la détresse, une très grande solidarité que Franz a beaucoup appréciée.

Une heureuse nouvelle est arrivée de Sarreguemines ; les petites sœurs vont se marier. Petites sœurs ; il y a bien longtemps, mais dans sa mémoire, Thérèse et Odile sont restées les petites fillettes de son adolescence. La décision est peu commune, car elles se marient le même jour dans l’église Saint Nicolas. Les parents doivent être très fiers de créer cet évènement inhabituel. Pour la circonstance, la Faïencerie met à la disposition des mariés, la grande salle du Casino ; c’est un superbe cadeau. La salle est splendide, immense, avec sa scène de théâtre, d’énormes poêles en faïence, des lustres gigantesques. Geste généreux pour les employés de la fabrique, car les deux époux sont comme leur beau-père, faïenciers. Ils pourront postuler pour un logement dans l’une des cinq « avenues » de la Cité des Faïenciers. Le travail dans les ateliers est souvent pénible, mais les dirigeants ont mis en place une politique sociale qui satisfait tous le monde.

Petit à petit, Franz a abandonné la culture des céréales pour se donner entièrement à la production de fruits. Pommiers, orangers et oliviers sont ont plein rendement désormais et depuis que la ligne de chemin de fer est terminée entre Mostaganem, Relizane et Tiaret, sa production va vers les grandes villes comme Oran ou Alger, avec beaucoup de facilité. Il a obtenu un marché avec l’armée ce qui lui assure l’écoulement régulier de ses fruits. Son exploitation a grandi, il a une vingtaine d’ouvriers que dirige son fidèle Omar avec une poigne de fer ; discipline, discipline ; il est devenu un élément indispensable à la bonne marche du domaine. Le décalage du mûrissement des fruits, puis la taille, permet un travail pour tous, tout au long de l’année. Mais, en ce mois de septembre 1888, après avoir perdu, quinze jours après la naissance un deuxième bébé en 86, Carmen met au monde une ravissante petite fille. Tout va bien pour la maman et l’enfant. Elle se prénomme Marguerite. Cette petite fleur met du soleil dans la demeure du couple qui désespérait d’avoir une descendance. Carmen a vingt huit ans, cela fait dix ans qu’elle est l’épouse de Franz, elle était si malheureuse de ne pouvoir lui donner d’enfants. Enfin, voici Marguerite ! Avec cette dernière née, José et la Señora sont grands-parents pour la sixième fois, ce qui les comble de joie. C’est la joie également à Sarreguemines, Thérèse et Odile ont devancé le grand frère avec un garçon chacune.

Tiaret, Noël 1894.

Pour la première fois depuis longtemps, Noël ne sera pas fêté comme d’habitude. La semaine dernière, le brave José est mort subitement. Usé, fatigué, il a, jusqu’au bout, tenu la barre sans rien faire paraître. J’ai perdu un beau-père mais aussi un ami .Il aura eu la joie de connaître Charles, notre petit dernier, avant de nous quitter. Que Dieu ait son âme.

La naissance de Charles, en septembre dernier, ce fils que Franz espérait tant, vient bouleverser les habitudes de la maison familiale. Lorsqu’en février, Carmen annonce qu’elle est enceinte, Franz pense à une plaisanterie ; il a 42 ans, Carmen 34. Se remettre à pouponner…Le premier moment de surprise passé, c’est un nouveau bonheur qui va s’installer dans les murs de la propriété. Après toutes ces épreuves, Carmen est récompensée par deux enfants superbes qu’elle chérit tant. Franz lui fait remarquer gentiment qu’elle a un autre grand garçon à la maison et qu’elle a le devoir de s’en occuper également…lui. Après seize années de mariage, il est toujours aussi amoureux d’elle ; Carmen, malgré les affres de la vie, est une femme particulièrement belle. Son visage angélique est resté le même, son corps, malgré les accouchements difficiles, est celui de la jeune fille qu’il a connue ; pas une ride, pas un cheveu gris n’a fait son apparition.

Franz s’absente souvent désormais ; la ligne de chemin de fer facilite ses voyages vers Oran et Alger où il contacte ses clients pour l’écoulement de sa production. Son plus gros client reste l’armée et pour garder le contrat, Franz fait livrer directement dans les garnisons. Il a des accords avec quelques transporteurs qui réceptionnent en gare les fruits pour les acheminer vers les dépôts militaires. Aujourd’hui pourtant, le voyage sera différent. En effet, Carmen l’accompagne à Alger où Franz a un rendez-vous important avec un grossiste marseillais.

Marguerite et son petit frère Charles ont été confiés à la grand-mère, très heureuse de pouvoir pouponner. Omar s’occupe parfaitement de l’exploitation, Antoine son beau-frère, peut venir chaque jour pour régler d’éventuels problèmes. Les voici donc en route pour Alger. Carmen n’a jamais vu cette ville ; elle s’est rendue plusieurs fois à Oran chez son oncle et s’imagine trouver une ville semblable. Franz lui en a parlé quelques fois, mais de son débarquement de France, de l’hôpital et de sa convalescence. Pour une fois, ils vont joindre l’utile à l’agréable et en profiter pour faire quelques achats particuliers dans cette capitale qu’est devenue Alger. C’est la première fois que le mot « vacances » est prononcé dans la famille. Ils ont lu dans le journal que chaque année, de gros propriétaires venaient de France en villégiature et pour empocher au passage les bénéfices de leurs exploitations ; cet enrichissement grâce au travail des autres, scandalise les colons qui font campagne pour que ces pratiques cessent. Pour l’heure, le couple progresse vers Alger et les paysages changent au fur et à mesure des kilomètres. Les cahots, la fumée noire de la locomotive, lui rappellent un autre voyage ; il y a longtemps maintenant. Voici Alger ; le train roule depuis un bon moment dans la ville. Entre les bâtiments, Carmen aperçoit la mer, puis de gros navires ; de l’autre côté, des immeubles de quatre étages, des arcades où elle devine quelques magasins, puis soudain un vacarme effroyable ; les tonnes de ferrailles du convoi ralentissent puis s’arrêtent enfin sous une voûte métallique ; c’est la gare d’Alger. Coincée entre les installations portuaires et la ville, la gare n’est pas très grande, seule la partie couverte est imposante avec ses poutres métalliques qui s’enchevêtrent pour soutenir un toit en demi-lune. Franz aide Carmen à descendre les marches du wagon, récupère ses sacs à main avant de se diriger vers le compartiment bagages, en queue de train.

– Porteur ! Porteur !

Un porteur arrive et charge une malle ainsi qu’une valise renforcée d’un cerclage, sur son diable.

– Un fiacre monsieur ?

– Oui, s’il vous plait.

Ensemble ils suivent le porteur vers la sortie ; Carmen est particulièrement souriante et Franz heureux d’avoir eu l’idée de ce voyage en amoureux. C’est la fin de l’après-midi, les voici à l’hôtel dans une chambre spacieuse avec de grandes fenêtres à clair voies, un lit à baldaquins avec moustiquaire, une coiffeuse, un coin bureau et une salle de bain. Carmen trouve l’endroit à son goût, particulièrement la baignoire en céramique, très différente de son sabot en zinc. Elle en profite sur le champ pour se rafraîchir du voyage en chemin de fer et changer de toilette, car elle a l’impression que toute la fumée de la locomotive est restée prisonnière dans les tissus de ses vêtements. Franz fait un courrier qu’il va faire transmettre par porteur à son contact de Marseille qui a un bureau près du port.

– Ma chérie ! Prends ton temps, je descends au salon prendre un verre. Nous irons faire un tour dans la ville avant le repas…

Une calèche les attend devant l’hôtel, les voici en promenade dans les rues d’Alger. Surprise, la diversité de la population ; il y a des Arabes, des Européens venant de France mais aussi d’Italie, de Malte, d’Allemagne, et puis ceux de désert, les Mzabites, les Maures de l’ancienne Al-Djezaïr, ces « bourgeois » paisibles et indolents qui, du fond de leurs boutiques observent les changements de la ville sans état d’âme particulier. Le plus surprenant, ce sont les Espagnols ; dans les nombreux chantiers de la ville, se sont eux que l’on embauche presque exclusivement comme maçons, terrassiers…Quelques milliers d’ouvriers qui creusent, raclent la pierre, manient la truelle et gâchent du plâtre, dès que le chantier est terminé, ils empochent leur salaire et retournent en Espagne. Alger est une immense carrière de pierres, de ciment et d’échafaudages.

Grasse matinée pour le couple. Il est dix heures et rien ne bouge dans la chambre ; le lit est confortable, la température idéale pour ce printemps qui s’annonce. Franz a rendez-vous à midi ici même. Il a réservé une table pour le déjeuner, le dossier du client est prêt, tout va bien.

Midi. Franz et Carmen sont en train de siroter un rafraîchissement dans le salon de la réception quand le client marseillais arrive accompagné du réceptionniste ;

– Monsieur, voici monsieur Serrano …

– Enchanté monsieur Serrano, Franz Rheinhardt et voici ma femme Carmen.

– Julien Serrano. Mes hommages madame, content de vous rencontrer, dit-il avec un accent qui rappelle des souvenirs à Franz.

– Voulez-vous un rafraîchissement ? Garçon !…

Le couple et le Marseillais échangent quelques banalités. Franz s’informe sur Marseille, sur la France…et Julien Serrano sur la vie à l’intérieur du pays, car de l’Algérie, il ne connaît que le port d’Alger et un peu la ville. Les quelques contacts qu’il a eus avec des producteurs de fruits et légumes n’ont pas été à la hauteur de ses espérances. La discussion continue autour du repas et chacun argumente pour convaincre l’autre. Parfois la discussion se détourne pour interpeller la pauvre Carmen qui s’ennuie affreusement.

– Bref ! Je vous ai préparé un dossier que je vous laisse le loisir d’étudier. Nous restons quelques jours à Alger pour d’autres affaires. Si mes propositions vous conviennent, je serai ravi de faire affaire avec vous.

– Vous aurez ma réponse définitive dans deux jours, ici même. Votre projet et le mien semblent être fait pour se rencontrer, j’en suis heureux. Mes hommages madame ! A bientôt.

Le couple a désormais deux jours de liberté pour flâner dans la ville et explorer les étalages des magasins pour le grand plaisir de Carmen. Il faut savoir que la mère et la sœur ont fait une liste de choses « indispensables » que nos voyageurs doivent rapporter d’Alger. Franz, sur le ton de la plaisanterie, propose de racheter une seconde malle pour le transport retour vers Tiaret ; sans doute faudra t-il même une deuxième locomotive pour ébranler l’attelage de ferraille si lourdement chargé.

– Pitié ma chérie ! Je suis chargé comme un mulet ; demain nous reviendrons, c’est promis !

Deux jours plus tard, Julien Serrano se présente à l’accueil de l’hôtel. Détendu et souriant, il salut Franz, qui cette fois est venu seul au rendez-vous.

– Monsieur Rheinhardt, j’ai lu attentivement votre dossier et vos propositions me conviennent. Reste à discuter les tarifs. Le tonnage de votre production en totalité m’intéresse et la solution pour l’acheminement par voie ferrée est idéale et rapide.

– Je réserve le quart de mes récoltes pour l’armée ; j’ai un contrat avec eux ; ce qui vous laisse malgré tout quatre tonnes de fruits.

– Nous sommes d’accord. Et ce nouveau fruit que vous me proposez ?

– La clémentine ? Je pense que d’ici deux saisons, la production sera intéressante ; j’ai fait des essais très concluants.

– C’est une trouvaille à vous ce fruit ?

– Non ! Non ! C’est un moine du côté d’Oran qui a découvert la chose. Responsable d’un orphelinat et agronome, avec les enfants, il faisait des expériences, c’est ainsi qu’il a découvert qu’avec le croisement d’une fleur de mandarinier et le pollen d’un bigaradier, arbre à l’orange amère, il obtenait une graine. Cette graine a donné un arbre devenu clémentinier. Le fruit porte le nom du moine ; le père Clément. Au total, j’ai acheté une cinquantaine d’arbres à l’orphelinat, cela fait deux ans déjà.

– Extraordinaire cette histoire…Dès que vos clémentiniers produiront, pensez à moi, je suis preneur.

Une formidable affaire pour Franz, il faut dire que jusqu’à présent, seuls les producteurs de vin de la région de Méknès (Maroc) et les grands céréaliers, pratiquaient l’exportation. La demande de fruits exotiques en France métropolitaine, est de plus en plus pressente ; une aubaine pour ceux qui ont anticipé sur les quantités et sur les innovations.

Tiaret, 1ier janvier 1900.

Nous allons passer le cap d’un nouveau millénaire et d’un nouveau siècle ; les journaux ne savent plus comment l’expliquer. Pour les uns, le XIX° siècle se termine le 31 décembre 1900, pour les autres le 1ier janvier 1900 est le début du XX° siècle. Une fête est organisée par la mairie.

Grandes polémiques entre les savants pour définir le début du siècle. Certains prédisent la fin du monde dans les jours à venir, d’autres, nettement plus optimistes, pensent que les progrès techniques et industriels vont changer notre existence. Marguerite et Charles posent des tas de questions sur le sujet à leur père ; un père doit obligatoirement tout savoir. Aussi, Franz prend le journal et fait la lecture à ses enfants qui l’écoutent attentivement ;

– Donc, d’après le journal… : « …Décider de compter les années à partir de la naissance de Jésus, c’est utiliser l’ère chrétienne. Mais il y a bien d’autres manières de compter. Les Romains avaient choisi de partir de l’année de la fondation de Rome, puis, avec Jules César, à partir de -45, ce fut l’ère julienne. Les Grecs comptaient par olympiades, périodes de quatre années séparant les jeux olympiques, en commençant en -776. Les Juifs ont fixé la création du monde à l’année -3761 ; c’est l’ère judaïque ; et les Musulmans comptent à partir de l’année 622 de l’ère chrétienne, l’année où Mahomet a quitté La Mecque ; c’est l’ère musulmane. Il y a même eu une ère républicaine qui a débuté en 1792 pour disparaître douze années plus tard …». Vous voyez les enfants, c’est très compliqué ; à chacun son calendrier, cette affirmation du nouveau millénaire ne concerne pas tout le monde, aussi, je pense que nous allons garder le nôtre. Mais ce soir c’est la fête, car l’évènement l’exige ; nous allons tous ensemble écouter le concert que nous offre la musique municipale puis nous danserons à l’abri du froid, sous le marché couvert où un banquet nous attend.

– Oh ! Oui, oui, oui.

Les distractions sont relativement rares, il faut donc mettre ce moment historique à profit et penser à s’amuser un peu. En fin d’après midi, l’ensemble de la population se retrouve sur la place principale pour le début des festivités. La fanfare municipale donne un concert qui débute par l’hymne national ; la Marseillaise. Franz doit expliquer aux enfants ce que cela représente, car c’est une décision récente des gouvernants de doter le pays d’un air martial dans lequel chacun doit se retrouver solidaire avec son pays, ses compatriotes…En effet, c’est le 14 février 1879 que la Marseillaise est devenu officiellement un des symboles fort de la France. Puis, résonnent quelques marches militaires qu’interprètent avec talent les musiciens de la commune avant d’entamer quelques airs très populaires. Pour les enfants, des manèges et attractions ont été réalisés par les ouvriers de la mairie et la toute nouvelle jumenterie de Tiaret a mis à la disposition des enfants, un carrousel manœuvré par des chevaux. Les enfants sont ravis. Le banquet, qui rassemble environ trois cents personnes est une réussite ; c’est la première fois que Franz voit autant de monde ; il faut dire que Tiaret est devenue une ville qui a triplé sa population en trente ans. Les lampions suspendus éclairent, d’une lumière diffuse et vacillante, les convives. Une quantité incroyable de bougies se consument ce soir là. Sur l’estrade, des braseros éclairent les musiciens et leurs partitions ; tandis que sur la piste, jeunes et moins jeunes dansent joyeusement en tourbillonnant.

Le lendemain matin, comme à son habitude, Karim, le fils d’Omar, attelle la calèche pour transporter les enfants à l’école des sœurs. Charles accompagne désormais Marguerite, les yeux des enfants ont quelques difficultés pour rester ouverts ; la soirée a été très longue et la nuit était déjà très avancée lorsqu’ils ont retrouvé leurs lits. Mais l’évènement méritait cet effort et le souvenir qui en reste compense largement cette fatigue passagère.

Les premières récoltes d’oranges sont sur les marchés de Marseille. Franz a accompagné sa cargaison jusqu’au port d’Alger pour vérifier le bon déroulement des différentes phases de transport et de chargement. Le voici rassuré ; trains et bateaux sont à l’heure. Sur les conseils d’un de ses amis, Franz a fait confectionner des cageots pour faciliter les manutentions et protéger les fruits.

Le couple est heureux, les enfants grandissent en bonne santé et sa fortune est faite. Franz et Carmen abandonnent la ferme pour s’installer dans une maison de maître, avec étage, qu’ils ont fait construire récemment. Mais, la mort vient à nouveau frapper à la porte. La señora vient de mourir, elle rejoint son José qui lui manquait tant. Quand elle le retrouvera, elle pourra lui dire que les enfants sont heureux et qu’ils ont réussi leurs vies, que les petits enfants grandissent et ne manquent de rien. Tous les deux, ils ont rempli leur mission sur terre, désormais ils peuvent reposer en paix. Cette disparition affecte beaucoup Franz qui avait beaucoup d’affection pour sa belle-mère.

Tiaret, 2 juillet 1902.

Je viens de faire un courrier pour informer monsieur Serrano que la récolte de clémentines s’annonce satisfaisante et qu’il peut compter sur un arrivage pour Noël.

La fermette de Franz, est devenue une grosse exploitation. Il emploie une vingtaine d’ouvriers en permanence et au moment des récoltes, une cinquantaine de journaliers, car la cueillette doit se faire rapidement. Un hangar a été aménagé pour conditionner les fruits en cageots et il a fait l’acquisition de deux camionnettes automobiles pour le transport. L’embauche d’une secrétaire pour soulager le travail de comptabilité de Carmen a été nécessaire, c’est une véritable entreprise moderne qui a vu le jour. Mais, comme souvent dans les moments heureux, un malheur vient frapper sans prévenir. Le père de Franz est mort. Il a reçu une lettre de sa sœur Odile, le père a réclamé son fils dans un dernier effort avant de rendre l’âme. La mère, très affectée, est venue vivre chez sa fille, elle parle très peu et n’a plus goût à la vie. Mauvaises nouvelles. Il en est ainsi; joies et peines se succèdent au fil du temps et rien ne peut changer le cycle de la vie. Franz a l’âge où l’on perd ses parents, mais dans l’esprit de chacun, cette réalité est gommée. Tous, nous espérons vivre jusqu’à la fin des temps avec ceux que nous aimons.

L’année 1905 apporte un nouveau progrès ; la fée électricité fait son apparition grâce à monsieur Bigorre qui a installé une turbine sous la cascade de la Mina. La chute de l’eau, d’une hauteur de quarante deux mètres, active cette installation et le générateur alimente désormais la ville en électricité. La ferme de Franz se trouve sur le parcours de cette ligne et il bénéficie de cette nouveauté après avoir fait faire l’installation appropriée par un spécialiste venu d’Oran. Il faut dire aussi que la mairie a demandé l’autorisation à Franz de planter les poteaux de cette ligne électrique sur les terres de sa ferme ; en contrepartie, il a pu bénéficier de l’alimentation en électricité. Cet échange est tout à l’avantage du propriétaire et pour la grande joie de Carmen et des enfants. En effet, changement brutal des habitudes, les repas du soir sont plus tardifs, il n’est plus question de corvée d’allumage des chandeliers, de vérifier si rien n’est resté allumé avant de se coucher…Un simple bouton à manœuvrer et la lumière fait place à l’obscurité.

Les années passent, la misère et les maladies reculent. Les progrès techniques de ce nouveau siècle se mettent en place ; c’est un bouleversement permanent et pour rester compétitive, l’exploitation du domaine doit se mettre régulièrement au niveau des exigences du marché. Franz et Carmen restent très vigilants et font prospérer leur entreprise fruitière avec efficacité. Les enfants grandissent, sont en bonne santé et font des études solides ; Marguerite va avoir vingt ans bientôt, c’est une ravissante jeune fille, très douce et elle ressemble beaucoup à sa mère. Le même visage, la même chevelure noire, le même sourire ; elle est un peu plus grande que Carmen et, comme sa maman, elle a un charme qui ne laisse personne indifférent. Charles, malgré son jeune âge, s’intéresse beaucoup à la bonne marche de l’exploitation, aussi, chaque fois que cela est possible, il accompagne son père pour les différentes activités commerciales ou bancaires. Franz en est très fier, il a confiance en l’avenir, son fils prendra la suite.

De l’autre côté de la frontière, au Maroc, l’année 1907 sera marquée par une montée xénophobe, alimentée discrètement par le sultan Moulay Abdelaziz, et alimentée par les Allemands. En mars, la presse fait écho de l’assassinat du docteur Mauchamp à Marrakech, soupçonné par la population d’être un agent à la solde de la France. A Casablanca, 9 ouvriers du port, sont massacrés. Les troupes de la garnison d’Oran vont rejoindre le Maroc ; un bataillon du 2ème Régiment de Tirailleurs algériens est déjà en route pour renforcer les troupes du général Lyautey.

Tiaret, 18 janvier 1910.

Triste nouvelle, ma sœur Odile m’apprend un nouveau malheur ; la mort de ma chère maman.

Carmen et les enfants n’ont pas eu le bonheur de connaître les parents de Franz, mais de fréquents courriers et l’échange de photographies avaient permis un contact affectueux entre parents, frère et sœurs. Aussi, toute la famille est-elle affligée par cette nouvelle disparition. Le repas du soir est bien triste; Franz, sans doute pour soulager sa peine, raconte des souvenirs de son enfance où sa chère maman tient une place importante. Sa gentillesse et les multiples attentions qu’elle avait envers ses enfants étaient un véritable bonheur. La petite pièce de monnaie pour profiter d’un manège le jour de la « kirb », les petits gâteaux de Noël, la mère poule qui protège ses enfants de la colère, souvent justifiée, d’un père dans son rôle de chef de famille…mais jamais brutal. Heureux souvenirs, mais si lointains.

Un autre évènement a lieu le 8 mai 1910 à Tiaret ; l’inauguration d’un monument à la gloire du général de Lamoricière, fondateur de la ville en 1843. Choix stratégique à ce moment-là certes, mais sous la protection de la redoute militaire, la ville s’est naturellement développée comme autrefois les villages autour d’un château fort. Pour l’occasion, une compagnie de soldats est venue d’Oran par chemin de fer, avec la musique, pour marquer d’une empreinte martiale ce jour historique. La place et les habitations sont pavoisées de petits drapeaux tricolores, le monument abondamment fleuri, des lampions sont suspendus entre les platanes et la foule est nombreuse en cette fin d’après-midi. Un détachement de Tirailleurs et un autre de Zouaves, se mettent en place à leur tour pour former un fer à cheval autour du monument. Les ordres fusent et le maniement des armes résonne entre les maisons avec un cliquetis métallique qui rappelle des souvenirs à Franz. Les autorités arrivent enfin.

– Gardes à vous ! Présentez armes !

La musique entonne alors l’air bien connu du « général qui passe », puis les autorités passent les troupes en revue.

– Reposez armes !

Un général monte sur l’estrade ; il paraît que c’est le fameux Lyautey, venu spécialement du Maroc ;

– Gardes à vous !

Un long et élogieux discours sur le passé du général de Lamoricière, retrace l’histoire de cet homme exceptionnel. Puis, la « Marseillaise » retentit. La foule applaudit pendant que le général Lyautey rejoint les autorités. La troupe se déplace ensuite vers l’autre bout de la place, en vue d’un défilé. La musique s’installe dos aux habitations pour faire face aux troupes, puis lance les premières notes d’une marche militaire.

– En avant…marche !

Zouaves et Tirailleurs, dans un alignement parfait et en cadence avec la musique, défilent devant la foule qui applaudit ; un tableau haut en couleurs, avec du bleu, du rouge, le jaune des cuivres, les cuirs…superbe.

– Vive l’armée ! Bravo les gars !…

Franz regarde cette belle troupe et se dit qu’à vingt ans il avait sans doute cette allure là. Les soldats disparaissent au bout de la place et retournent vers leur bivouac ; les autorités civiles et militaires, ainsi que les notables sont invités par le maire pour un vin d’honneur dans la salle de la mairie. Franz a été invité en tant qu’ancien militaire et blessé au combat, il serre des mains, échange quelques mots avec politesse dans une ambiance feutrée de salon. Il n’aime pas ce genre de réception, mais le maire a insisté et comptait sur sa présence. Le chef de musique de Tiaret, monsieur Barth, est en grande discussion avec le chef de musique militaire, Franz se mêle à la conversation :

– C’est une dispute ou un échange musical ?

– Ah ! Franz ; voici monsieur Desjardins, chef de musique de 1ière classe…Monsieur Desjardins me propose la partition de la marche interprétée au moment du défilé. Une belle marche militaire, d’un allant particulier.

– Nous avons choisi cette marche en souvenir du chef de musique Joseph François Rauski, décédé depuis peu. Il a composé cet air sous le nom de « Sambre et Meuse », Il était Lorrain.

– Ah ! Répond Franz surpris. Vous savez d’où précisément ?

– Oui ! Oui ! Connaître l’histoire de la musique militaire et de ses auteurs, est une passion pour moi. Il était de Sarreguemines, c’est en territoire occupé maintenant. C’était le fils d’un trompette-major du régiment de Lanciers de cette ville, il a fait carrière dans l’armée comme son père. D’ailleurs, il y a quelques années, en 1881, il était en Afrique, en Tunisie.

– Incroyable ! Figurez-vous que je suis de Sarreguemines…Incroyable…

– Ceci mérite un verre, reprend monsieur Barth.

L’étonnement de Franz est grand, il faut qu’il raconte cette aventure extraordinaire aux enfants, à Carmen et à ses sœurs. Il faut aussi noter dans son journal cette anecdote peu ordinaire ; à des centaines de kilomètres et après tant d’années, son pays est toujours présent dans son cœur et régulièrement resurgissent les souvenirs de son enfance.

Marguerite est bien nerveuse depuis quelques jours, elle tourne dans la maison comme une âme en peine, ne fait rien de précis, commence une phrase sans donner la suite. Plusieurs fois, sa mère, très inquiète, va s’enquérir de sa santé ; en vain. Un soir, au cours du souper, elle demande la parole. Franz et Carmen échangent un regard inquiet et se demande si une catastrophe ne pointe pas à l’horizon.

– Papa, maman…je veux me marier…

Un grand silence plane dans la pièce.

– Comme ça…Subitement.

Franz a le souffle coupé ; il est presque sans réaction devant la soudaineté de l’annonce. Carmen, qui n’est pas dans la confidence, ne dit mot et les yeux grands ouverts elle attend la suite.

– Et…qui est l’heureux homme de ce choix soudain ?

– Vous ne le connaissez pas. Pardonnez-moi ! Je ne savais pas comment vous l’annoncer, Joseph, il s’appelle Joseph, est instituteur à Alger…

– A Alger…Mais tu n’as jamais mis les pieds à Alger.

– Nous nous sommes rencontrés à Oran en fin d’études et nous correspondons secrètement avec la complicité de Jules, le postier, qui me remet les lettres discrètement.

– Jules…Le traître…Je vais lui dire deux mots à celui là !

Carmen, sans voix jusque là :

– Marguerite, tu te rends compte de l’importance de cette décision ; on ne se marie aussi subitement. Tu ne peux connaître quelqu’un uniquement par lettres interposées…

– Nous nous rencontrons à Oran où habitent ses parents. Chaque fois que nous allons rendre visite à l’oncle Jean, Joseph s’arrange pour me rejoindre…Nous nous aimons beaucoup.

– L’amour…Que sais-tu de l’amour ma fille ?

– Je vous vois, Papa, maman…

– C’est très gentil ce que tu dis là, mais la vie est un peu plus compliquée, reprend le père.

Marguerite sort alors une photographie d’un réticule magnifiquement brodé :

– Voici Joseph…

Depuis peu, Franz a besoin de lunettes pour lire ; il équipe donc ses yeux de cet appareil d’un geste devenu habituel.

– Euh ! Oui, oui ! Beau garçon. Que fait-il exactement ?

– Instituteur…Tu ne m’écoutes pas.

Charles, silencieux depuis le début de cette conversation, demande à voir la photographie ;

– Mais… il louche ton instituteur…

– Rends-moi ce cliché immédiatement, sale garnement !

Le petit incident provoqué par Charles, détend l’atmosphère. Carmen regarde longuement cette photographie espérant peut être déceler un trait de caractère chez cet inconnu qui veut lui ravir sa fille. Les traits sont fins, le visage ovale barré par une petite moustache est agréable à regarder. Il a l’attitude figée de ceux qui attendent l’autorisation du photographe de bouger et de respirer pour revenir à la vie. Beau garçon en fait. Le père intervient encore ;

– Et ses parents ; que font ses parents ?

– Son père a un cabinet d’avocats à Oran et sa maman a élevé trois enfants dont il est le second. Son frère aîné est avocat également et sa petite sœur est en fin d’études. Une excellente pianiste par ailleurs, elle a déjà donné plusieurs concerts de bienfaisance…

– Et comment sais-tu tout cela ? Tu as déjà rencontré cette famille…Comment s’appellent ces gens ?

– Borgerhout…Ils sont venus de Belgique il y a plus de quarante ans.

– Ma fille veut devenir madame Bourgetout ; c’est imprononçable…Il faut en trouver un autre de fiancé !

– Papa !

Ensemble, dans un même élan, tous se mettent à rire jusqu’aux larmes. Il faut donc organiser une rencontre avec Joseph dans un premier temps, Franz y tient beaucoup pour se faire une opinion, Carmen se voit déjà belle-maman et Marguerite est heureuse de constater que la nouvelle est accueillie favorablement.

Tiaret, 13 juillet 1910.

Demain Fête Nationale. Le fiancé de Marguerite nous rend visite.

Karim a préparé l’attelage pour aller chercher Joseph, le fiancé, à la gare. Marguerite et Charles iront l’accueillir. Franz ne tient pas à faire des présentations sur le quai de gare, aussi, avec Carmen, ils ont décidé de recevoir ce jeune homme dans la simplicité, comme un ami de leur fille.

Vers le milieu de l’après midi, Karim est de retour avec son précieux chargement ; derrière la fenêtre, Carmen, qui n’a pu résister à la curiosité, observe les jeunes gens. Charles, assis aux côtés de Karim, descend d’un bond et court vers la maison ; le fiancé met pied à terre à son tour et, galamment, aide Marguerite à retrouver la terre ferme.

– Franz…ce garçon a de l’éducation.

– Carmen voyons, ne reste pas derrière cette fenêtre, viens près de moi.

Zora, aussi curieuse que la mère, ne se fait pas prier pour ouvrir la porte. Charles la bouscule un peu au passage ;

– Pardon Zora ! Papa, maman…Il arrive !

Le jeune couple entre dans le salon. Franz est assis dans un fauteuil, les lunettes sur le nez, un journal déplié dans les mains. Carmen, debout près de son époux, une main posée sur le dossier du fauteuil, semble figée par la tension du moment.

– Papa ! Maman ! Je vous présente Joseph…

Franz déplie alors sa grande taille pour se dresser devant Joseph. Le journal dans une main, de l’autre, il enlève ses lunettes ;

– Bonjour jeune homme !

– Mes respects monsieur ; mes hommages madame…

Carmen qui ne cesse d’observer Joseph, intervient alors ;

– Soyez le bienvenu dans notre maison…Venez…prenez place.

Joseph est un peu plus petit que Franz et moins athlétique. Très fin, pour ne pas dire maigre, il présente très bien. Son visage a la pâleur des gens de la ville, mais les traits sont agréables. Les vêtements, bien coupés, sont de qualité ; les cheveux, la moustache et les mains particulièrement soignés. Un très beau jeune homme.

– Voulez-vous un rafraîchissement ?

– Volontiers, merci !

– Je m’en occupe maman !

– Alors, vous êtes instituteur à Alger me dit ma fille.

Le dialogue s’engage alors ; Joseph s’exprime très bien, il a eu une bonne éducation et une instruction solide. Carmen le trouve charmant et agréable en société, Franz oriente volontairement la conversation vers des sujets très différents ; le métier d’instituteur, la vie à la ville, son avenir professionnel, ses parents et, le sujet délicat entre tous ; la politique. Joseph n’est pas du tout intimidé par la joute verbale, tout en restant sur ses gardes, il répond volontiers aux questions de Franz mais sans trop s’engager. Néanmoins il précise et insiste sur un fait en particulier ;

– La politique de l’Allemagne devient inquiétante et agressive. Les échanges diplomatiques sont tendus avec la France. L’esprit de revanche des Français, suite à la perte des départements de l’Est ne facilite pas la détente et je crains que dans un avenir proche la poudre va remplacer la diplomatie.

Franz, très sensible sur ce sujet, approuve l’analyse de Joseph qui, par la même occasion, devient très sympathique aux yeux de son futur beau père.

Le 14 juillet de cette année 1910, a été particulièrement réussi avec l’inauguration de la salle des fêtes, les manèges, les attractions et un bal populaire en plein air. Le 14 étant un jeudi et les moissons achevées, la fête va durer jusqu’au dimanche suivant. La famille Rheinhardt au complet a assisté aux cérémonies officielles et au bal. L’ambiance festive, le temps magnifique et quelques petits démons sympathiques dans l’anisette sans doute, donnent suffisamment de courage à Franz pour faire valser Carmen sous les lampions de la piste de danse. Carmen est ravie car, piètre danseur, son mari ne s’est pas souvent laissé entraîner dans cet exercice. Joseph, dans les règles de l’art, a dansé toute la soirée, tantôt avec Carmen, tantôt avec Marguerite, sauvant Franz d’une probable débâcle. Charles, avec ses jeunes amis, disparaît, puis réapparaît bras dessus, bras dessous, en chantant, avec ses camarades. Jamais, ni Carmen, ni les enfants, n’ont vu Franz aussi gai, racontant des plaisanteries, engageant la conversation avec les voisins de table, lui, si discret habituellement. Franz veut absolument trouver un aéroplane et rééditer le geste publicitaire de cet américain, Glenn Curtis, qui, pour prouver qu’un avion pouvait bombarder une cible, a bombardé un navire avec des oranges, c’était dans le journal d’hier et ce n’est pas les oranges qui manquent. Ce qui déclenche un fou rire général de toute la famille.

Joseph est reparti vers Alger. Durant ces quelques jours, il n’a jamais été question de fiançailles ou de mariage ; dans la pratique du noble art on dit un « round d’observation ». Néanmoins, ce garçon a fait très bonne impression ; Carmen et Franz ont proposé au jeune homme de revenir, pour le plus grand bonheur de Marguerite.

Dans les mois qui suivent, Joseph séjourne plusieurs fois au domaine ; il a demandé la main de Marguerite que lui accordent Franz et Carmen sans hésitation. Lors d’un voyage d’affaires à Oran, Franz a rencontré Maître Borgerhout ; ils ont longuement parlé des enfants et il est convenu que le mariage se déroulera à Oran, ce qui facilitera le regroupement familial. En effet, la plupart habitant 0ran, même l’oncle de Marguerite, la date est fixée ; ce sera le 5 août.

Oran, 4 août 1911.

Nous sommes tous à Oran pour le mariage de Marguerite. Carmen, Charles, Maria et Antoine. L’hôtel est à deux pas de la cathédrale où se déroulera la cérémonie.

La messe est célébrée sous l’énorme voûte de la cathédrale et devant une assistance nombreuse pour la circonstance. La famille Borgerhout bien sûr, mais aussi de nombreux amis et notables de la ville. Beaucoup sont arrivés en automobile et sont garés au bas des marches qui séparent la rue de l’entrée de l’édifice en forme de demi-lune, soutenu de colonnades et flanquée de deux clochers. Les orgues ont accompagné le prêtre durant tout l’office et, lorsque les mariés ont repris l’allée centrale pour quitter la cathédrale, les orgues, déchaînés, ont accompagné les mariés et l’assistance vers la sortie. Puis, sur les dernières marches, la photographie traditionnelle avec les mariés bien sûr, les deux familles réunies, les témoins, les dames et garçons d’honneur, les amis et les autorités civiles et militaires invités pour l’évènement. Maître Borgerhout a beaucoup insisté auprès de Franz pour ces invitations d’officiels, lui expliquant l’importance que cela avait pour son étude. Franz, avec son humour froid, a proposé de fournir les oranges pour le dessert, cela avait de l’importance pour son commerce…le coup de coude de Carmen est arrivé trop tard ; la plaisanterie passait mal auprès de l’avocat. Ce milieu de la bourgeoisie ne plait guère à Franz et à Carmen ; autant ils apprécient Joseph, leur gendre désormais, autant les Borgerhout les horripilent par leurs manières et leur condescendance. Enfin ! C’est le bonheur de leur fille qui est le plus important. Marguerite, ils y pensent subitement ; elle ne rentrera pas à Tiaret. Dans deux jours, les jeunes mariés s’installeront à Alger où Marguerite exercera le même métier que son mari, dans le même établissement. Le logement de fonction en sus, sans doute les relations du père…Qu’importe, on peut bien accepter cet avantage.

En France métropolitaine, les évènements se bousculent. Le samedi 1ier août 1914, à 15 heures 45, l’ordre de mobilisation générale est lancé dans un Appel à la Nation française, apposé dans tous les bureaux de poste. Le lendemain, à Tiaret :

Bizarre ; un employé de la poste arrive dans la propriété au grand galop. Pour que l’administration travaille un dimanche, il doit se passer quelque chose.

– Bonjour monsieur Rheinhardt, j’ai une convocation pour votre fils. C’est la mobilisation générale.

La France mobilise en toute hâte, l’ordre de mobilisation est placardé sur les murs des villes et des villages. Le sang de Franz ne fait qu’un tour ; Charles à vingt ans…la guerre…des souvenirs douloureux reviennent du fond de sa mémoire. Et Carmen ? Il faut lui annoncer cette nouvelle. Tout se bouscule dans sa tête ; les Uhlans, les Kabyles, sa blessure, ses camarades morts au combat…

– Que se passe-t-il Franz ? Mais…tu es tout pâle !

– Ma chérie…C’est la guerre. Charles est mobilisé ; il doit rejoindre le 2ème Zouaves à Oran dans les meilleurs délais.

– Mon Dieu !

Lundi 3 août. La guerre est déclarée. Après avoir violé le territoire français la veille à Cirey, près de Longwy, l’Allemagne déclare la guerre à la France sous le prétexte qu’un avion français aurait bombardé Nuremberg. Charles est dans le train qui le conduit vers Oran. Sa mère en larmes sur le quai de la gare, son père lui a demandé la plus grande prudence, de faire son devoir, de donner des nouvelles le plus souvent possible. Son visage est transformé ; il vient de vieillir subitement, triste départ.

Arrivé à la gare d’Oran, au milieu d’un enthousiasme frénétique, les jeunes recrues et les réservistes accourent en foule et se regroupent pour rejoindre les casernements. Les réservistes forment le 11ème bataillon ; Charles est affecté au 1ier bataillon d’active bien que n’ayant aucune instruction militaire. Les équipements sont distribués rapidement, les anciens aident les plus jeunes, il faut faire vite, le départ vers la France est imminent. Le 2ième Zouaves doit embarquer pour Cette*. Charles a beaucoup de mal pour revêtir cet uniforme chamarré et un jeune camarade, là depuis la veille, vient à son secours ;

* Cette ; Sète de nos jours.

– Salut le bleu ! Attend je vais t’aider…C’est d’un compliqué…

– Merci, je veux bien.

Charles revêt cet uniforme haut en couleurs en suivant les conseils de son camarade. La sous chemise, le sarouel d’un rouge vif qui semble trop grand, la ceinture de laine de 4 mètres de long qu’il est difficile d’enrouler seul autour du ventre, les guêtres…Un long moment plus tard, c’est chose faite, enfin.

– Merci ! Sans ton aide, j’embarquai nu pour la France…

Les deux se mettent à rire, d’un rire nerveux, sans doute la tension du moment.

– Je m’appelle Sébastien…

– Charles, de Tiaret…

Charles vient de se faire son premier camarade de régiment.

4 août. Dans la journée, des nouvelles circulent. Le matin, vers quatre heures, Bône et Philippeville ont été bombardés par des navires de guerre allemands qui ont été identifiés.

Le « Breslau » a tiré 140 obus sur Bône, principalement sur la gare ferroviaire, l’usine à gaz, les casernes et le port. Un second navire allemand, le « Goeben », a pilonné les mêmes objectifs sur Philippeville, tuant 20 personnes dont 17 militaires du 3ème Zouaves qui avaient passé la nuit dans un hangar sur le port. Ce sont les premières victimes de la guerre*.

La riposte du Fort El Kantara avec ses deux canons de 190 mm**, fait fuir le « Goeben », surpris par la riposte et sans doute touché à l’arrière. Leurs forfaits accomplis, les deux navires germaniques ont repris le large.