LE LORRAIN, OU D’UNE GUERRE A L’AUTRE

PREMIÈRE ÉPOQUE.

Le grand-père lui avait raconté plein d’histoires sur les troupes du Petit Tondu qui étaient passées par Sarreguemines lors des campagnes de l’Empereur Napoléon 1er. Mais ce matin-là, ce sont d’autres soldats qui passaient dans les rues, redoutés de tous pour leur sauvagerie : les Uhlans. Le bruit des sabots des chevaux sur les pavés avait fait fuir les habitants et les chiens. La ville semblait vide. Franz était sur le pas de sa porte, rue des Vosges, et observait ces cavaliers commandés par des hurlements qui couvraient le bruit des chevaux. La caserne, proche, était en pleine activité.

Les anciens racontaient que la guerre était perdue, que Napoléon III était prisonnier et que nous allions tous devenir prussiens. L’Allemagne allait annexer l’Alsace et une grande partie de la Lorraine. Le père, très inquiet, pensait que son fils allait devenir un soldat enrôlé de force dans l’armée prussienne et qu’il allait falloir fuir vers la France. Ses deux petites sœurs ne risquaient rien. En cette année 1871, avec ses dix neuf ans, Franz ne songe à rien d’autre qu’à sa vie de garçon dans cette petite ville de l’Est de la France. Il avait toujours entendu parler de la guerre ; depuis cinq cents ans, la France, l’Empire germanique, voire la Bourgogne se disputaient ce coin de terre, faisant plus de morts que les famines et la peste. Une fois de plus, les frontaliers allaient payer le prix fort.

…………….

Depuis huit ans, Franz travaille à la faïencerie, comme son père d’ailleurs. Beau garçon avec ses cheveux blonds légèrement bouclés, des yeux d’un bleu très clair, il est de grande taille comme tous les hommes de sa famille. Il gagne bien sa vie, et, célibataire vivant chez ses parents, il n’a que peu de besoins et participe largement à la vie du foyer. Chaque année, la grande foire de la ville attire camelots, commerces ambulants, montreurs d’ours et manèges fantastiques. La « kirb » dure quinze jours et Sarreguemines est en liesse. Les « économies » de l’année sont investies pour faire la fête ; bals, bières, manèges…c’est la récompense d’une année de labeur.

Un groupe de Uhlans passe au galop, l’un d’eux fait mine d’embrocher notre jeune rêveur avec sa lance et s’en va en éclatant de rire avec ses camarades. « Mon père a raison, il faut que je parte d’ici. »

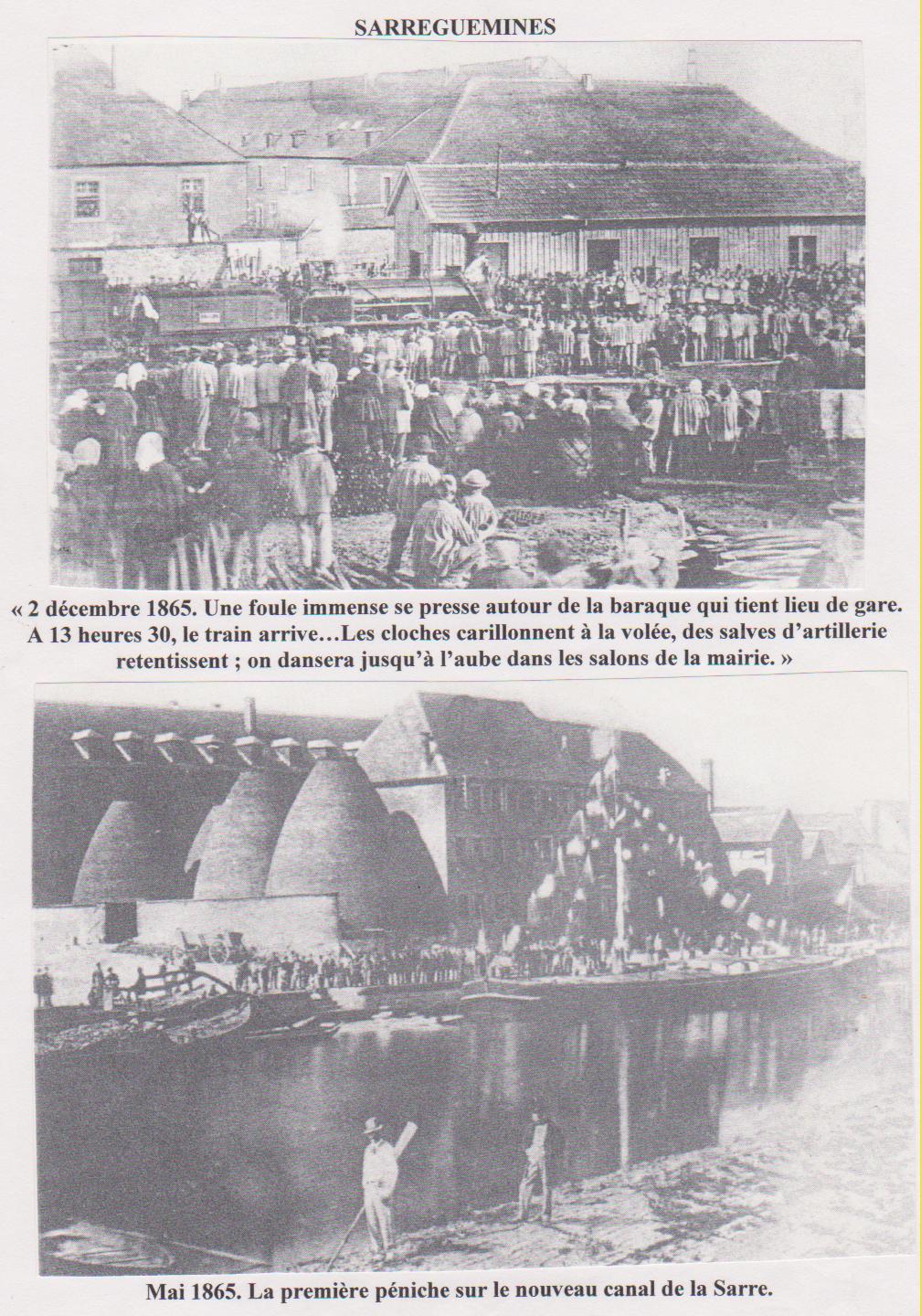

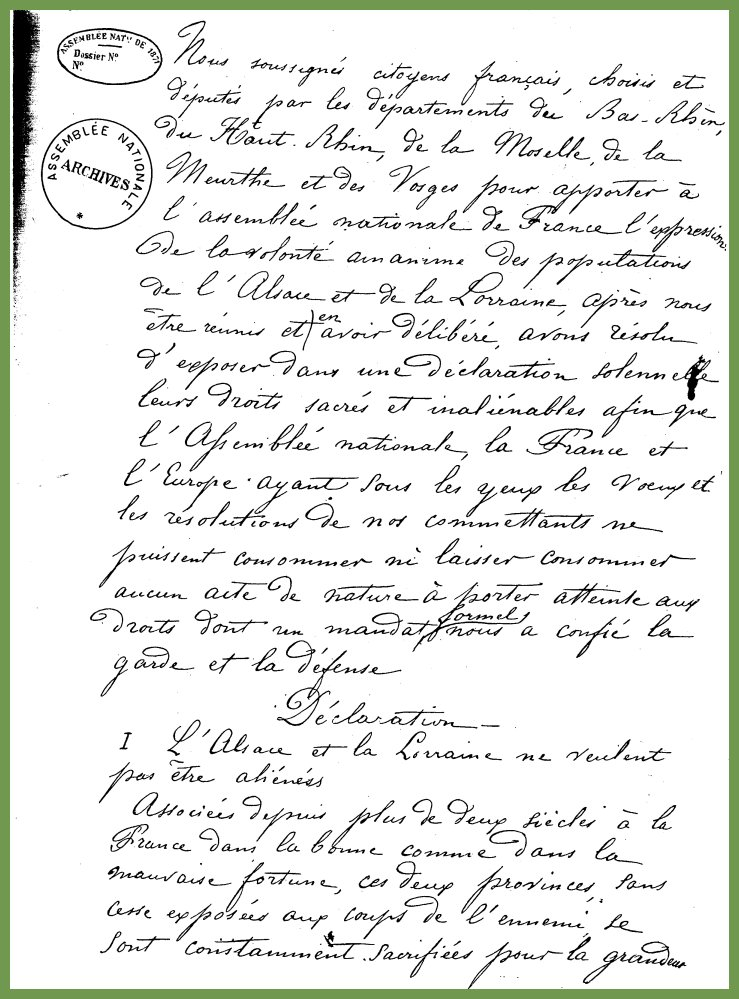

Malgré la présence des Allemands, les informations circulent. Ceux qui ne désirent pas devenir allemand, peuvent quitter les régions annexées et rejoindre la France. Franz décide de partir. Mais comme pour un combat retardateur, il trouve mille problèmes à régler, la mère est en larmes, les sœurs ne comprennent pas ce qui se trame, le père est fier et inquiet à la fois. Il expliquera au chef d’équipe de la fabrique pourquoi Franz est absent…Le lundi suivant, à l’heure où les faïenciers prennent leur service, Franz est déjà dans le train qui doit le mener vers Metz. Le train…Il se souvient très bien de l’arrivée du premier train dans la ville ; c’était en décembre 1865, un peu avant Noël. Toute la ville était là, la gare provisoire se trouvait à trois cents mètres de la maison, rue des Vosges. C’était l’année des grands travaux du canal et les premières péniches passaient l’écluse du Moulin, pavoisées de drapeaux multicolores. Les cahots du train ramènent Franz à la réalité. De petits villages défilent derrière les vitres du wagon, cachés de temps en temps par une épaisse fumée noire que crache douloureusement le monstre à vapeur qui le tire vers l’avant. Soudain, son ventre se serre, il ne sait plus si c’est la faim, la soif, l’angoisse ou la peur.

Il s’éloigne de son pays natal qu’il n’avait jamais quitté, il se rend compte qu’il est seul avec les dernières recommandations de son père et les cinq francs qu’il lui a mis dans la poche au moment du départ. « Evite de les dépenser, a-t-il dit, offre tes services pour gagner un repas et tes sous dureront longtemps. » Une bonne recommandation et trois jours de vivres pour le voyage. Franz est devenu subitement adulte.

Il est midi quand le train arrive enfin à destination. Le calme subit après l’arrêt en gare inquiète un peu le jeune Franz ; il a l’impression que son corps tressaute encore sur les rails et qu’il est toujours en mouvement. Pour lui c’est le terminus de son billet, mais le voyage, lui, ne fait que commencer. Sur le quai, à la sortie de cette gare en pleine construction, sur la grande place, partout des soldats ou des policiers, il ne sait pas trop, leurs uniformes lui sont inconnus. Méfiant, il se dirige vers un grand parc qu’il devine derrière une longue enfilade de grilles en fer forgé. Sous des arbres, sans doute centenaires, il s’installe sur un banc pour manger un morceau de lard et de pain, ce voyage lui a creusé l’estomac, à moins que son inquiétude…Dans la même allée, sur un banc un peu plus loin, un jeune homme l’observe. Plusieurs fois leurs regards se croisent et, au bout d’une petite heure de ce manège, le jeune homme se lève et se dirige vers Franz.

– Salut ! Je m’appelle Auguste Muller… je quitte mon pays pour aller en France, débite le jeune homme sans reprendre sa respiration.

– Salut ! Mon nom est Franz Rheinhardt, je viens de Sarreguemines ; c’est quoi ton pays ?

– Bitche…

La crainte qu’éprouvent les deux jeunes gens disparaît aussitôt.

– Nous sommes voisins alors. Comment s’est passée l’arrivée des Prussiens chez-toi ?

– Il y avait de violents combats, la Citadelle ne voulait pas se rendre, et les Allemands, nerveux, se sont vengés sur la population. Il y a eu des morts. Tous les jeunes ont fui la région.

– …

Le nouveau venu a une bonne tête de moins que Franz, large d’épaules, il semble robuste. Ses yeux noirs, grands ouverts lui donnent un air d’étonnement permanent.

Franz qui va rompre le petit silence qui s’installe.

– Tu connais quelqu’un à l’intérieur ? (C’est ainsi que les frontaliers appellent les Français habitants forcément plus au Sud : les Français de l’intérieur).

– Non ! Mais mon père a eu un renseignement à la mairie, il faut se rendre dans un camp militaire à Mailly-le-Camp… C’est en Champagne.

Grande interrogation chez le jeune Franz, ces noms de villes dont il n’a jamais entendu parler et qui lui semblent à l’autre bout de la planète.

– Je ne sais pas du tout où ça se trouve, va falloir se renseigner suggère Franz, persuadé désormais qu’ils feront route ensemble.

Pendant un très long moment, nos deux compères se taisent. Le cerveau en ébullition, des milliers de questions cherchent une réponse. Un moment, la tentation de retourner chez leurs parents est très forte, puis l’instinct de survie rappelle la présence des Allemands et la réalité de la guerre. Il faut trouver un moyen de transport, de la nourriture, un endroit pour dormir…De peur de se perdre, nos deux compagnons hésitent à s’éloigner de la gare, seul point de repère dans ce pays inconnu. Et puis la nuit va bientôt tomber, le temps est doux, mais une nuit sur un banc public ce n’est pas l’idéal. Il faut trouver une solution.

La solution arrive à pied, un balluchon sur l’épaule. L’homme avance à pas lents dans l’allée. La quarantaine sans doute, peut-être un peu plus, sa silhouette se détache à contre-jour sur le fond du parc. Ses larges épaules et sa casquette haute lui donnent une taille supplémentaire. Au fur et à mesure que l’homme se rapproche du banc, ses traits deviennent plus nets. C’est son regard qui frappe en premier ; deux grands yeux noirs, surmontés d’épais sourcils, percent l’atmosphère et semblent d’une grande mobilité, scrutant le moindre détail. De superbes rouflaquettes barrent ses joues et une moustache fournie recouvre ses lèvres. Son teint halé est celui d’un homme vivant au grand air. Une espèce de redingote grise sur ses épaules s’arrête à mi-cuisses pour laisser apparaître des jambes robustes dans des guêtres et des chaussures de marche comme ceux des soldats.

Son regard se porte sur les deux lascars en pleine méditation. A quelques pas du banc des deux inquiets, il s’arrête, toise les « suspects » d’un regard à la fois dur et rassurant.

– Alors les jeunes ! On cherche à faire un mauvais coup dans le parc ? … Vous êtes muets ou quoi ?

Comme deux écoliers, ils lancent ensemble un « Bonjour monsieur ! » timide, surpris. C’est Auguste qui se manifeste le premier.

– Nous venons d’arriver et nous sommes un peu perdus. Je m’appelle Franz et lui c’est Auguste, nous avons pris le chemin de fer pour fuir les Prussiens.

– Evidemment vous ne savez pas où dormir ?

– Euh ! Non.

– Bien ! Je vais vous montrer comment s’abriter à moindre frais ; suivez-moi !

Le jour tombe, ce qui aide à prendre la décision qui convient à la situation du moment et les deux jeunes gens suivent le nouveau venu sans hésitation. Il a l’air de connaître les lieux et marche d’un pas sûr en direction d’une maisonnette, là-bas, au fond du parc. Personne dans les parages, le regard balaie les alentours pour tenter de découvrir une présence suspecte.

– Il faut me dire Jean, c’est mon nom. Nous allons dormir dans la serre qui se trouve derrière la petite maison. Il y a une remise pour les outils assez grande pour nous trois, c’est presque confortable, dit-il en riant. Il ne faut pas rester dans la serre, c’est bon pour un mal de crâne avec toutes ces plantes.

– Monsieur Jean…

– Jean, ça ira…

– …Jean, si quelqu’un venait ? Lance Franz.

– Personne depuis trois jours que je suis là !

Une très longue verrière apparaît derrière une ligne de végétation. Au fond, une partie en bois, sans doute la remise à outils. Jean pousse une petite porte et les trois compères pénètrent dans ce qui sera l’hôtel de nos voyageurs. Il semble vraiment être chez-lui et saisit une bougie qui se trouve sur une étagère, active une mèche d’amadou pour enflammer un petit bout de papier qui lui sert ensuite à allumer la bougie. Les deux Lorrains en vadrouille l’observent attentivement sans dire un mot. La lumière faible et dansante de la bougie, donne un aspect lugubre à cette petite pièce où les formes d’un râteau ou d’une faux prennent des contours inquiétants.

– Franz, tu te mets là …et toi Auguste, tu mets la brouette debout contre la paroi, bien calée, et tu t’installes avec ton barda.

Chacun s’exécute rapidement.

– Ca fait plusieurs jours que je dors ici. J’ai fait une longue route depuis Paris et mes pieds ont besoin de se refaire.

– Paris…Mais c’est loin, mon père m’a dit que c’est grand comme un département et que c’est même une capitale.

Gros rire de Jean.

– Vous n’êtes jamais sortis de votre trou à rats. J’ai l’impression que vous n’avez jamais traîné vos guêtres nulle part.

Les deux Lorrains, un peu gênés, s’affairent dans un simulacre de rangement en déplaçant plusieurs fois leur petit sac à dos, déballant, emballant, pliant…Jean, se rend compte qu’il les a un peu rudoyés et pour détendre l’atmosphère il propose de se restaurer.

– Il me reste un gros morceau de pain et du boudin que j’ai pris au marché ce matin, il y en aura bien pour trois.

– J’ai du lard et du pain, enchaîne Franz.

– Moi, il ne me reste qu’un bout de fromage dit Auguste…

– A nous trois, nous avons de quoi faire un festin de roi, reprend Jean.

La bougie se consume à une allure vive, fouillant dans son sac, Jean en sort une nouvelle tout en expliquant que son lieu d’approvisionnement était l’église qui se trouve un peu plus loin. Braves paroissiens !

Le début du repas se passe en silence, puis, petit à petit, un dialogue s’installe entre les trois hommes. Jean tend une gourde à Auguste…

– Va nous chercher à boire. Derrière l’abri il y a une fontaine avec une pompe ; près d’une serre il y a toujours de l’eau.

Auguste s’exécute et sort de l’abri. Dehors il fait nuit maintenant. La suite du repas se déroule, ponctué par quelques plaisanteries et quelques rires. Le moral est bon, l’espoir prend le pas sur l’inquiétude, l’estomac ne se manifeste plus. Tout va bien.

Après un long moment, Jean propose de s’installer pour la nuit et d’éteindre la bougie. Une discussion s’engage alors dans l’obscurité entre les trois hommes.

– Tu faisais quoi à Paris, lance subitement Auguste à l’adresse de Jean.

– Paris, une grande ville comme ça, c’est sûrement bien, relance Franz.

– …

– Oui, c’est bien quand on ne se bat pas dans les rues, quand il y a du travail pour tout le monde…

– Comment ça ? Répondent presque en chœur les deux jeunes Lorrains.

– C’est une longue histoire… Quand j’ai eu l’âge d’être conscrit, j’ai tiré un mauvais numéro et j’ai dû partir aux armées. Il y avait la guerre au Maroc et en Afrique du Nord, c’était en quarante…Cinq ans que je suis resté dans le bled avec le Père Bugeaud. Je suis revenu quelques mois après la victoire d’Isly où on a mis la pâtée à Abd el Kader, en quarante-quatre. A Marseille, j’ai été libéré et je suis revenu à Paris où mon père avait un atelier de charpentier. Je n’ai rien retrouvé ; mon père est mort, ma mère partie avec un autre bonhomme, notre quartier avait disparu, des grands boulevards et plus de maison. Sept années que l’armée m’a prises, plus de boulot, plus rien. Alors, j’ai vécu comme j’ai pu, me déplaçant souvent d’un chantier à l’autre, faisant n’importe quoi. Il y avait de plus en plus de misère, de moins en moins de travail. J’ai repris la route pour sillonner la France dans tous les sens et en fonction des saisons et des récoltes j’ai fait les mille métiers des fermes et des champs. Puis, je suis revenu à Paris il y a trois ans. Une très mauvaise idée que j’ai eue là.

Jean se lance dans une longue tirade, une leçon de chose et d’histoire sur des événements dont, ni Franz, ni Auguste n’avaient entendu parler. La voix du narrateur vibre parfois, sans doute d’émotion, puis reprend avec assurance. Dans un silence quasi religieux, ils écoutent dans le noir de leur abri, les affres de la vie de l’homme.

– En septembre dernier, l’Empereur a perdu la guerre, l’ennemi est aux portes de Paris. La capitale organise alors sa défense et comme en 1792, c’est la levée en masse des hommes. Paris devient un camp retranché, ancien soldat, je me retrouve dans la Garde nationale avec des gars qui ne connaissent rien aux armes. Vu mon expérience, ils me nomment sergent-major et je dois instruire ce petit monde. Comme disait le général Trochu, « J’ai beaucoup d’hommes mais peu de soldats.» Bref ! Pour trente sous par jour et à manger, je fais mon devoir de Français. Fin septembre, les Allemands attaquent ; c’est la débandade, Paris est complètement isolée. L’hiver est déjà très froid et les hommes sont mal équipés, de plus, beaucoup ont des vieux fusils dit « fusil à tabatière.» Puis en janvier, les Allemands ont commencé à bombarder les quartiers sud, ça a duré plus de trois semaines. Mais le problème le plus grave c’était la nourriture. Personne ne pouvait plus rentrer ou sortir de Paris, donc pas d’approvisionnement, il ne restait que des rats, des chiens et des chats, même les éléphants du Jardin d’acclimatation sont passés par nos gamelles.

– Des éléphants ! …S’exclame Auguste.

– Oui, oui, tous les animaux du Jardin y sont passés. Puis, fin janvier, des civils et des Gardes nationaux ont manifesté devant l’Hôtel de ville et des coups de feu ont été tirés. Le 28 janvier, je me souviens, c’était l’Armistice ; un vrai choc pour nous. Au mois de mars, je quitte la Garde qui s’agite politiquement. Les chefs de bataillons sont élus et pas toujours très militaires mais plutôt du côté de l’Internationale ; des révolutionnaires quoi. Puis la solde a été supprimée et il faut bien manger. A partir de la mi-mars, c’est l’horreur. C’est le début d’une période qu’ils appellent la Commune. Une neige fondante était tombée toute la nuit et avec les premiers rayons du soleil, tout a disparu. Le printemps était un peu en avance sur le calendrier. Pendant 72 jours exactement, le soleil de ce maudit printemps va se refléter sur le sang de milliers de Parisiens. Ils pourront toujours chanter leur chanson « Mais il est bien court le temps des cerises… » Moi, j’ai trouvé ça très long. Partout, il y avait des barricades, on fusille, Paris était ravagée par des combats de rues, des incendies ; même l’Hôtel de ville a brûlé. C’était une folie furieuse, meurtrière. Des Français tuent des Français. On fusille tous ceux qui portent un vêtement qui a une vague ressemblance avec un uniforme. On fusille des femmes parce qu’elles possèdent sur elles des allumettes. On fusille les blessés dans les hôpitaux, les femmes sur le pas de leur porte ou la porteuse de pain. On fusille pour fusiller. Même au Maroc je n’avais jamais vu ça. Alors j’ai quitté la capitale et me voilà.

– …

Le silence qui suit ce monologue, pèse dans l’abri de fortune. Lourd de souvenirs pour l’un, fascinant pour les autres, personne ne dit plus un mot.

– …

– Bien ! Il faut dormir maintenant.

Le lendemain matin.

Une petite lueur pénètre dans la remise et le bruit feutré des corps endoloris qui réagissent à l’inconfort de la nuit et à la fraîcheur matinale, réveille les trois hommes. Tout en se chaussant, Jean est le premier à parler.

– J’ai réfléchi cette nuit au moyen de vous aider. La discussion d’hier soir m’a fait comprendre que vous n’êtes pas encore de taille à vous débrouiller pour un voyage pareil…Nous allons d’abord trouver quelque chose de chaud à avaler et je vous expliquerai mon idée.

Une petite toilette de chat à la fontaine de la serre, quelques instants pour refaire leur barda, en quelques minutes les trois hommes sont prêts à partir.

– Où allons-nous maintenant ? Dit Franz interrogateur.

– Au marché couvert. C’est à une petite demi-heure de marche. Nous trouverons ce qu’il nous faut.

Franz ferme la marche, devant lui, Auguste paraît un nain à côté de l’imposante masse de Jean. La cadence imposée par ce dernier oblige Auguste, tous les quelques mètres, à courir un bref instant pour rester dans les pas de Jean.

A l’angle d’une rue ils découvrent une place avec en son centre, une grande construction avec des vitraux, comme sur les façades des églises, et des personnages sculptés. Une immense entrée fait face à l’une des nombreuses rues qui convergent vers cet endroit.

– C’est là ! Dit Jean. C’est le marché couvert.

Une activité fébrile règne autour du marché, des chevaux tirant des charrettes, d’autres, arrivées sans doute avant l’aube, sont déchargées par une multitude de bras dans un va et vient incessant, des chevaux qui hennissent, des cris, des plaisanteries, des rires…L’odeur des légumes frais se mélange avec celle, plus acide, des animaux de basses-cours. A l’intérieur, des étals de boucher, des vendeurs de vin avec des barriques dépassant la taille d’un homme, un fromager aligne sa marchandise avec un très grand soin sur un tissu blanc. Une jeune fleuriste présente les premières fleurs du printemps dans des baquets tout en chantonnant d’une voix agréable

L’estomac de Franz se rebelle à la vision et au mélange des odeurs de pain frais, de charcuterie et de fromage confondus. A côté d’un brasero, un homme en blouse propose du lait chaud. C’est là que Jean s’arrête.

– Trois bols bien chauds, mon brave !

Le lait fumant est particulièrement apprécié par Auguste après l’effort qu’il vient de fournir pour suivre le pas rapide des deux grands qui l’accompagnent.

– Ca va mieux hein ! Dit Jean. Ne bougez pas d’ici, je vais nous trouver un boulot pour la journée, histoire de gagner notre croûte.

Il s’éloigne, puis disparaît dans la foule.

Le brouhaha qui règne autour de nos deux compères est si intense que, ni Franz, ni Auguste ne tentent d’engager une conversation. Puis, comme par enchantement, presque un silence. La porte s’ouvre, les énormes battants, poussés par deux hommes, laissent apparaître une grande gueule noire où une foule de gens s’engouffre à une vitesse incroyable, il semble que les personnes qui composent cette foule, glissent sur des patins à glace comme dans le pays de Franz, quand la Sarre est gelée. Le bruit reprend, mais cette fois ce sont les marchands qui proposent leurs produits aux acheteurs. Sorti on ne sait d’où, Jean se retrouve devant les deux jeunes gens, un grand sourire étale sa moustache sur toute la largeur de son visage.

– Au boulot les jeunes ! Il y a du travail pour tout le monde.

Jean fait la répartition des tâches, il est redevenu le sergent-major et fixe dans le détail le travail de chacun. Récupération des outils, lieux des travaux en question, tenue, temps de repos, rendez-vous de fin de journée…Le corps bien droit, les talons joints et le discours simple et tranchant du soldat, Jean impressionne les deux jeunes Lorrains qui, pour un peu, se mettraient au garde à vous. Pour Auguste, ce sera autour des halles ; récupérer le crottin des chevaux pour le mettre dans les quatre tombereaux, un à chaque coin du bâtiment. Franz, quant à lui, c’est chez un boucher qu’il va exercer ses « talents.» Sa « mission » ; charrier des quartiers de viandes pour approvisionner les étals des bouchers et vider les baquets emplis des chutes et des ossements. Le sergent-major, pardon ! Jean, leur donne rendez-vous pour quatre heures de l’après-midi car lui, a une chose importante à régler.

Franz et Auguste ont un grand sourire quand ils voient leur compagnon disparaître… avec la boulangère et ses paniers de pains.

La journée se passe comme les « ordres » le prévoyaient. Auguste fait pour la quatorzième fois le tour du marché couvert, les quatre tombereaux se remplissent et son dos faiblit au fil du temps. Il y a des chevaux dans la fermette de son père, cinq pour être précis, le nettoyage des stalles est, de loin, moins pénible. Il pense avoir fait des centaines de lieues depuis le début de la journée, ses pieds sont gonflés de fatigue, son dos est comme roué de coups, une douleur.

Les pièces de bœufs sont lourdes pour Franz qui n’a pas l’habitude de ce mode de transport. A la fabrique, il portait les planches de vaisselles peintes par les femmes aux établis des couleurs. Elles étaient alignées derrière leur table de travail, avec des pinceaux et des pots de peintures multicolores et appliquaient avec art et un soin méticuleux, des motifs sur la vaisselle avant la cuisson. Son rôle était de transporter sur l’épaule, à l’aide de grandes planches, les assiettes et plats, au bout de la travée dans les wagonnets qui partaient ensuite à la cuisson. Quelquefois les jeunes filles lui faisaient des petites farces en mettant de la peinture à l’endroit où il saisissait la planche. Il grognait un peu pour la forme, mais il aimait beaucoup ces petits rires féminins. Vivement quatre heures. La pause de midi a été très courte, le temps de grignoter le bout de pain qui lui restait. Le client se fait plus rare au fur et à mesure que l’après-midi avance, une équipe d’une dizaine d’hommes avec de grands balais, fait son apparition. Depuis un moment déjà, les commerçants chargent les invendus dans leur charrette. Un gros bonhomme, sale, des cheveux gras de sueur et de crasse et des vêtements ne valant guère mieux, se plante devant le jeune Auguste.

– C’est toi qui as rempli les tombereaux ?

– Oui, monsieur !

– Bien ! Tu vas m’aider à charger ma charrette et je te paie.

Auguste suit le gros bonhomme et son attelage vers le premier tombereau. Là, l’homme dételle son percheron, descend deux grosses planches de la charrette, une corde, les deux planches sont placées de chaque côté et reposent, une extrémité sur l’attelage et l’autre au sol, faisant ainsi un chemin de roulage pour les tombereaux. Avec l’aide d’Auguste, il place un tombereau à l’arrière de la charrette dont il a solidement calé les roues avec des coins en bois. Le jeune Lorrain a compris la manœuvre, il met les planches bien en face des roues pendant que l’homme relie la corde entre le cheval et le tombereau.

– Tu guides bien sur les planches. Dit l’homme. Moi, je m’occupe du cheval.

Sans aucun problème, les quatre tombereaux sont hissés sur la charrette. L’homme a visiblement l’habitude de cet exercice, mais il souffle comme un soufflet de forge et transpire plus que son cheval. Il met la main dans une de ses poches pour en sortir des pièces.

– Tiens ! Voilà vingt sous, comme convenu. Salut !

Le gros personnage disparaît avec son percheron et son crottin, laissant Auguste perplexe. Il n’avait rien convenu avec personne.

Soudain, une frayeur l’envahit. Il regarde ses mains, ses vêtements, il a peur de ressembler au gros bonhomme et se précipite vers la fontaine pour se laver et remettre de l’ordre dans sa tenue. C’est à ce moment-là que Franz le rejoint.

– Mon pauvre Auguste ! J’ai failli ne pas te reconnaître. T’es tombé dans le tonneau ?

La remarque de Franz les fait rire tous les deux. Manque plus que Jean. Où peut-il bien être ?

Il arrive enfin. Ils le voient traversant la place avec son balluchon sur l’épaule, l’air satisfait de sa journée. Apparemment le Jean n’a pas travaillé au marché, on devine sous son bras gauche, une grosse miche de pain.

– Ah ! Vous voilà. J’ai de bonnes nouvelles pour vous. Je connais un boulanger qui va chercher sa farine demain matin, il vous fera une place sur sa carriole. Faudra l’aider à charger ses sacs et il vous mettra en contact avec un de ses amis pour continuer votre route. Pour ce soir nous dormirons dans la serre du parc. En route mauvaise troupe !

– Il faut prendre quelques provisions pour la route. S’exclame avec vigueur Auguste. De plus, je n’ai rien mangé de la journée.

– T’inquiète pas, dit Franz, Le boucher chez qui j’ai travaillé m’a donné du saucisson et de la terrine pour un régiment.

– Parfait ! Alors en route.

Le retour vers le parc se fait en silence. Le labeur de la journée a été rude et les deux jeunes gens sont vannés. Le bilan de la journée est très positif pourtant; pas de dépense d’argent, de la nourriture pour au-moins deux jours, un moyen de transport pour continuer leur route et quelques sous de gagnés. La rencontre avec Jean a été une chance. De plus, en une journée, leur expérience de la vie s’est enrichie de détails utiles qui leurs serviront à l’avenir. Depuis deux jours, Franz n’a rien mangé de chaud et c’est Jean qui, une fois de plus, va apporter la solution.

– Ce soir, repas chaud. J’ai une soupe dont vous me direz des nouvelles.

En effet, de son balluchon, qui semblait bien lourd, il extrait un poêlon, avec un couvercle solidement fixé par les nœuds d’un torchon, qu’il pose à côté de la miche de pain que le pauvre Auguste n’a pas quitté des yeux depuis le départ du marché couvert.

– Nous allons faire un feu pour réchauffer cette soupe, mais dehors pour ne pas enfumer la pièce.

En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il ramasse quelques brindilles de paille dans la serre, quelques petits branchages, et, à l’abri derrière la porte de la remise, il allume une bougie avec sa technique habituelle.

– Et maintenant, feu !

A genoux, abrité par la porte, Jean enflamme les brindilles et bientôt de belles petites flammes éclairent son visage sur lequel on devine la satisfaction d’une œuvre réussie.

– Auguste ! Va chercher quatre gros cailloux. Pas plus épais que la longueur d’un doigt.

L’affamé s’exécute au pas de charge. Il va les trouver ces cailloux dans la minute qui suit, il ne faut pas faire attendre cette soupe. Le voici de retour avec sa trouvaille qui correspond parfaitement aux désirs de Jean. La mise en place sur le feu est immédiate.

– En attendant, mon petit Franz, tu nous fais goûter la terrine de ton charcutier.

Les premiers effluves dégagés par la soupe, enveloppent les narines des trois affamés en train de tartiner la terrine sur le pain frais. Le festin commence. Le seul bruit qui s’entend est celui des mandibules des trois hommes. Jean surveille son feu, y rajoute une petite branchette de temps en temps, soulève légèrement le couvercle, laissant échapper ainsi le fumet de leur repas qui chauffe doucement.

– Nous allons manger à tour de rôle, je vous passerai ma cuillère. Il faudra vous procurer couteau, fourchette et gamelle si vous voulez vivre au grand air. Conseille Jean.

Dès que le grand Jean a terminé de manger sa part, il tend le poêlon à Franz. Voyant les yeux d’Auguste qui plongent dans la soupe avec envie, Franz cède le poêlon à son nouvel ami qui le remercie d’un large sourire. Le repas se termine enfin, l’abondance après une journée de jeûne a fini par avoir raison de la résistance des deux plus jeunes. Sans y être invités, ils s’installent pour la nuit, aux emplacements désignés la veille. Jean éteint le feu en jetant l’eau de sa gourde sur les flammes.

– Debout ! C’est le moment de partir, le boulanger ne va pas vous attendre.

Cette voix venue de loin, en plein sommeil, surprend Franz et Auguste. Il leur semble que la nuit venait juste de débuter quelques instants plus tôt. La tête d’Auguste, ce matin-là, n’a rien d’une œuvre d’art. Les cheveux en bataille, une barbe noire marque son visage et ses yeux sont encore plus grands que d’habitude. Il est vrai que depuis trois jours le couteau de rasage n’a pas servi. Franz, blond, n’a pas ce problème ; d’ailleurs il n’a qu’un duvet léger sur le menton. Le barda, rapidement prêt, un à un les trois hommes se retrouvent dehors.

– En passant par le marché, nous boirons un bol de lait chaud. Le boulanger partira vers huit heures. Allez, en avant ! lance le grand Jean.

Le minutage du sergent-major est d’une précision sans faille. Le trajet, le lait chaud, l’arrivée à la boulangerie…Il est huit heures, le boulanger s’affaire autour de sa carriole et d’une magnifique jument grise pommelée. L’homme est de taille moyenne, maigre, le teint pâle, l’air fatigué. Il jette un regard vers les nouveaux venus, toise les deux jeunes.

– Bonjour !

– Bonjour ! C’est ça les deux paquets que je dois transporter ?

– Je te présente Franz et Auguste, les petits réfugiés dont je t’ai parlé.

– J’ai passé ma nuit au fournil pour préparer le pain de la journée. Ca me fera de la compagnie. Si le sommeil me prend, ils conduiront l’attelage.

Sur ces entrefaites, arrive la boulangère qu’ils avaient aperçue la veille. Elle est très belle, jeune et fine, son tablier bien serré à la taille et un fichu cachant une chevelure que l’on devine blonde. Elle est superbe avec son sourire.

– Salut les hommes ! Dit-elle. J’ai là-dedans de quoi satisfaire vos estomacs pour la journée.

Elle pose un panier dans la carriole. Auguste remarque deux bouteilles qui dépassent ainsi qu’une miche de pain semblable à celle que Jean avait hier. Le regard de la boulangère se pose sur ce dernier qui lui sourit discrètement. Les deux jeunes Lorrains comprennent que le départ qui s’annonce se fera sans l’ami Jean, qu’ils seront livrés à eux-mêmes pour la suite de ce voyage dans l’inconnu. En deux jours, nos deux compères ont appris beaucoup au contact de cet homme extraordinaire; ils s’en souviendront longtemps.

– Un devant, avec moi sur la banquette, l’autre à l’arrière. C’est le moment de partir si vous voulez arriver avant la nuit.

– Allez mauvaise troupe ! Bonne chance ! Ce sont les dernières paroles que leur adresse le brave Jean en ponctuant sa phrase par une bonne claque dans le dos des deux Lorrains sans voix.

Ils embarquent enfin dans la carriole, Franz est assis à l’arrière et regarde son ami, une grande tristesse dans les yeux.

– Hue ! Ma belle.

L’équipage s’éloigne au pas de la jument qui peine un peu au démarrage. Franz fait un signe de la main, puis un autre…

– Merci Jean !

Le vieux soldat et la belle boulangère regardent s’éloigner ces deux gamins que les événements de la vie ont lancés sur les routes. Un long moment le silence domine. Seul le bruit des pas puissants de la jument rythme le temps qui s’écoule et, lentement, ils roulent en direction de l’ouest. Franz ne se rend pas compte qu’il vient de quitter cette ville aux grandes rues bordées de vastes immeubles, de monuments à la gloire d’illustres personnages, d’églises… Il se trouve sur une route de campagne quand il revient à la réalité. C’est sans doute la voix du boulanger qui converse avec son ami Auguste, qui le ramène parmi les vivants.

– Avant cette fichue guerre, la ville était régulièrement approvisionnée en farine. Mon fournisseur habitait Gravelotte, mais en août dernier, le village et le plateau ont été canonnés par les Prussiens et les Français. Tout a été détruit, plus de moulin, plus de meunier. Maintenant je suis obligé d’aller jusqu’à Mars-la-Tour pour ma farine. Remarque, je fais le voyage en même temps pour des collègues, histoire de rentabiliser le transport.

– C’est loin d’ici ? S’inquiète Auguste.

– Faut cinq heures à ma jument pour faire le trajet à vide. Mais je fais une petite pose à l’ancien relais de poste.

Le soleil est au zénith quand notre équipage arrive à l’endroit de la pause. La carriole se range le long du mur et notre boulanger dételle sa jument. Une vieille femme sort d’une grange, le tablier replié dans ses mains ; elle ouvre légèrement le tissu et présente des œufs frais qu’elle propose à notre homme.

– …Suis preneur ! Je les prendrai demain matin à mon retour. Pour mes pâtisseries c’est ce qu’il me faut.

Auguste pour se rendre utile, fait boire la jument à l’aide d’un baquet qu’il a trouvé. Il accompagne la bête vers un pré tout proche et lui inspecte les sabots, un à un. La jument se laisse faire sans problème. Franz récupère le panier à provisions dans la carriole et cherche un coin pour manger et se reposer. Le boulanger qui avait disparu dans le relais de poste, réapparaît. Il fait le tour de sa carriole en inspectant les roues et l’essieu ; satisfait, il s’installe sur le banc de pierre, à l’ombre de la bâtisse.

– Et maintenant on mange !

Le festin de la belle boulangère apparaît au fond du panier. Outre les deux bouteilles de vin et une grosse miche de pain, une poule rôtie dresse ses deux pilons vers le ciel, l’odeur et la couleur de la peau de l’animal font frémir les narines des trois voyageurs. Quelques pommes d’une belle couleur verte, un saucisson sec, un énorme fromage carré et une assiette avec une demi-douzaine de pâtisseries. C’est Noël pour Auguste et Franz, ils ont l’impression que le dernier repas de ce genre remonte à une autre vie, quand ils vivaient auprès de leurs mères. Le boulanger fait le partage, Auguste remarque qu’il partage en quatre et son air étonné est saisi par le regard du boulanger.

– Eh oui ! Demain, au retour, j’ai un repas à faire…

– Ah oui ! Se désole Auguste.

Le repas terminé, le boulanger, dont ils ne connaissent toujours pas le nom, s’allonge sur le banc de pierre pour un petit somme.

– Monsieur, monsieur…Réveillez-vous…L’après-midi est déjà bien entamée.

En effet, le soleil commence à pencher vers le couchant et il ne faut plus perdre de temps maintenant. Auguste récupère la jument dans le pré et s’occupe à l’atteler à la carriole. Franz rassemble les sacs et le panier de provisions qu’il charge. Le boulanger a beaucoup de peine à se réveiller. Enfin ! Ils sont prêts.

– Hue ma belle !

La carriole s’ébranle sur le chemin.

Plus de deux heures se sont écoulées depuis le départ du relais de poste, l’inconfort de la route est aussi pénible que le travail au marché la veille. Le corps des deux adolescents n’est que douleur, une nuit de repos sera la bienvenue. Ils arrivent enfin chez le meunier. A la première rencontre avec ce personnage, aucun doute n’est permis, il est blanc de la tête aux pieds comme sa farine ; c’est bien le meunier.

– Salut la Boulange ! Les affaires vont bien, t’as embauché du monde ?

– Ah ! Ah ! Ah ! Du tout, ce sont des petits Lorrains qui ont quitté leur pays. Ils préfèrent un Empereur défait qu’un Roi de Prusse.

– Je suppose que tu vas passer la nuit dans la grange et que tu charges demain matin…

– Suppose bien la Farine ! Mes deux lascars chargeront pour moi avant de reprendre leur route. J’ai besoin de sommeil moi.

– Le père Bourru avec son mauvais caractère et sa vieille mule ne sera sans doute pas d’accord pour les prendre tes jeunes. Un obus de rouge le fera changer d’avis. Au fait, combien de sacs pour demain matin ?

– Vingt, ma jument n’en veut pas plus.

Chacun se prépare pour une nuit de sommeil grandement méritée. La grange est très vaste, le foin ne manque pas, pourtant il n’y a pas de chevaux ? Auguste pose la question au meunier.

– La guerre mon petit, la guerre. J’avais deux magnifiques brabançons et un grand mulet, les Prussiens me les ont pris, superbes mes bêtes et rudes à la tâche. Cinquante sacs dans la charrette ce n’était pas pour leur faire peur. Maintenant que le calme est revenu, va falloir que j’en achète deux autres.

Une voix de femme se fait entendre sur le seuil de la grange, petite voix douce, presque enfantine. L’épouse du meunier ? Sa fille ?

– Hé les hommes ! J’ai des gobelets et du vin qui fera partir la poussière de la route de vos gosiers. Et attention pour la nuit, ne me mettez pas le feu à la grange.

Puis, elle s’en va comme elle est venue, en courant d’air, sortie de nulle part pour disparaître dans la bâtisse qui semble être la demeure du couple. Auguste a dételé la jument et l’a fait rentrer dans une des stalles. Visiblement, il aime les chevaux et s’en occupe en connaisseur. Il bouchonne la bête un long moment, vérifie ensuite l’état de ses sabots et à l’aide d’un cure-sabots nettoie consciencieusement chaque patte de l’animal. Un baquet d’eau et du foin est mis à la disposition de la jument qui piaffe un petit instant, hennit et se met à manger. Satisfait, Auguste rejoint le petit groupe.

Franz a préparé deux emplacements pour la nuit. Une épaisseur de foin convenable, recouverte par les couvertures des anciens chevaux de la maison, va assurer une nuit confortable. La Boulange a ses habitudes, il s’est installé dans un coin de la grange qui est aménagé avec un châlit rempli de sacs de foin servant de matelas, un tabouret et une petite table. Une lanterne avec une grosse bougie est posée sur la table, le volet ouvert prête à être utilisée. Franz pose le panier à provisions sur la table et rajoute saucisson et terrine qu’il sort de son sac. Tout est prêt pour le repas du soir. Auguste arrive en bras de chemise, le boulanger qui vient d’allumer la lanterne est encore plus pâle que d’habitude, la lumière de la bougie lui donne un teint blafard et accentue la maigreur de son visage. Le repas se prend presque sans un mot, le nouveau compagnon est peu causant et les deux jeunes Lorrains n’insistent pas pour engager une conversation. La nuit se passe.

Aux premières lueurs du jour, un des battants de la porte de la grange s’ouvre violemment. C’est la petite femme dont on ne voit toujours pas le visage à contre-jour. Quelques poules giclent en courant ailes déployées et en caquetant bruyamment.

– Vous n’avez pas honte de dormir alors que le soleil est déjà haut perché…

Elle se met à fouiller dans le foin pour y trouver très rapidement quelques œufs fraîchement pondus et s’en va avec sa « récolte » délicatement posée dans le pli de son tablier. Doucement, les trois hommes se lèvent et rassemblent leurs affaires. La nuit de sommeil a redonné un air moins triste au boulanger qui se met à parler du travail de la journée. Préparation de l’attelage, chargement des sacs, trajet, heure de retour avant une nouvelle nuit dans son fournil, une longue journée s’annonce pour lui. Auguste cherche des œufs en retournant par brassée le foin ; il en trouve quatre encore chauds, donc frais du jour. Il en gobe un et propose à Franz d’en faire autant. Sûr, il a connu mieux au petit déjeuner, mais la journée s’annonce bien. Les deux jeunes gens attaquent de front leur tâche. Auguste sort la jument qui le suit docilement. En deux tours de mains, l’attelage est prêt. Franz qui a terminé de remettre en place couvertures et sacs, se dirige vers le meunier qu’il aperçoit de l’autre côté de la cour.

– Bonjour monsieur ! Où faut-il mettre la carriole pour charger ?

– Suis-moi mon garçon.

Dans le prolongement de la demeure, une remise où sont entreposés les sacs de farine. Franz devine que c’est un moulin à eau. Légèrement en hauteur, il aperçoit un mécanisme tournant avec une grande meule de pierre ; l’ensemble est actionné par une roue à aube qui plonge dans une cascade d’eau qu’il entend nettement maintenant.

– Les sacs vides là-bas, les sacs à charger sont ici. Vingt, et pas un de plus.

Franz fait signe à son ami qui arrive avec la jument, se range au ras de la porte et se hisse sur le plateau à l’arrière pour réceptionner les sacs. Les deux jeunes gens chargent en un temps record les vingt sacs de farine, à la grande satisfaction du boulanger. Le meunier qui les a observés, leur propose du travail pour la journée.

– J’ai deux cents sacs à descendre dans la remise. Si vous me faites ce travail, vous aurez un bon repas à midi. D’ailleurs le père Bourru n’arrivera pas avant.

L’affaire est faite et tous deux se mettent au travail séance tenante. Le boulanger vient récupérer son bien, vérifie son chargement et salue Franz et Auguste.

– Bonne chance les jeunes !

– Merci pour le transport. Si vous voyez Jean, remerciez-le encore pour nous.

La Boulange, dont ils ne connaîtront jamais le nom, s’en va sans se retourner, vers sa femme, son fournil et sa vie de tous les jours. Il s’endormira sans doute sur sa banquette, mais sa jument connaît la route.

La cadence diminue au fur et à mesure que le soleil grimpe dans le ciel. Chaque sac fait environ cent livres, presque le poids d’un homme, la sueur perle sur le front des deux travailleurs et la cruche d’eau se vide souvent. Enfin ! C’est fait.

Un petit cri strident perce les tympans des jeunes gens.

– Oh ! Les hommes…Le repas est prêt !

C’est la petite femme du meunier qui bat le rappel des hommes au labeur. Pour la première fois ils peuvent la détailler à la lumière du jour. Très petite avec un corps menu d’adolescente, elle pèse sans doute moins qu’un sac de farine. Son visage est toutefois marqué par le temps, une peau très fine et fripée lui donne l’air de porter un masque, aucun muscle ne bouge, seul ses yeux sont en mouvement. Après leur avoir désigné une place à leur table, leur hôte sort son couteau et tranche un gros pain qu’il partage.

– Maintenant on mange.

Le repas se passe en silence, deux bruits dominent : celui de la femme qui va et vient avec ses plats et celui de l’homme qui mange bruyamment, le nez dans son assiette, ignorant ceux qui l’entourent. Le repas est copieux : soupe avec des légumes et de la viande, tartine de saindoux, fromage, vin. Un rot clôture le festin, puis, le bruit sec du couteau qui se referme met un terme au déjeuner. Le bruit d’une charrette parvient aux oreilles de l’assemblée, sans doute le Bourru qui arrive. La femme regarde par la fenêtre et confirme.

– Je me demande qui est l’âne dans cet attelage, le mulet ou le Bourru ? Lance-t-elle sans sourire.

Le nouveau personnage est assez vieux. Il a des cheveux longs et gris qui lui tombent sur les épaules, un foulard noué autour du cou, une large veste qui semble remonter au temps des rois Louis et un pantalon rapiécé d’une couleur indéterminée qui s’arrête aux genoux. Des bas troués se terminent dans une paire de sabots fendus et usés par le temps. Ce personnage pittoresque va être le prochain compagnon de voyage des deux réfugiés. L’homme ne cherche pas le dialogue et passe tout de suite à l’essentiel.

– Y sont prêts mes sacs ?

– Mais oui l’ancêtre, ces deux lascars vont les charger pendant que tu me paies mon dû.

Les grognements du Bourru sont inaudibles mais une chose est certaine : l’individu porte bien son nom. Le bruit de ses sabots qui glissent sur le sol est aussi mélodieux que sa voix, il s’éloigne vers la demeure du meunier en émettant des bruits curieux.

Des voix s’élèvent de la cuisine, la petite voix de la femme ponctue les rires du meunier et les grognements du Bourru. Avec un orgue de Barbarie on aurait pu croire à une chanson de rue à trois voix que chantent parfois les artistes de passage.

– Hé les jeunes ! Prenez vos balluchons, votre carrosse vous attend.

– Faut pas me casser les pieds en cours de route…sinon…

Un clin d’œil de la Farine rassure les jeunes gens. Pendant qu’ils montent dans la charrette, le meunier les encourage une dernière fois.

– Il grogne mais ne mord pas. Ce soir vous serez à Saint-Mihiel, c’est la bonne route pour vous.

La mule part d’un petit trot nerveux secouant son chargement et ses passagers à chaque pas. Franz et Auguste ont le sourire car l’homme fait plutôt penser à un phénomène de foire qu’à autre chose. Sans raison apparente, il râle après quelque chose : la route trop chaotique, la mule trop nerveuse, la poussière, les jeunes …Mais jamais il n’adresse directement la parole aux jeunes gens qui l’accompagnent. Après une bonne heure de route, le vieil homme décide de faire une pause en précisant bien que ce n’est pas pour les passagers, mais pour la mule.

Franz, assis sur un muret à la limite d’un champ, aperçoit au loin une masse noire qui s’approche d’eux. Il en avertit ses compagnons. Le vieil homme, dont la vue est déficiente, met sa main en visière sur son front et pince ses yeux pour tenter de voir quelque chose. Franz et son ami voient maintenant distinctement l’homme qui arrive vers eux. Le Bourru est toujours dans sa posture de recherche…

– Ah ! Dit-il au bout d’un moment. C’est le colporteur.

L’homme tire une charrette à deux roues, les mains sur le brancard, une large courroie en travers de la poitrine est reliée à la charrette, il sert de monture à son magasin ambulant. Malgré l’effort, l’homme sourit aux voyageurs.

– Bonjour braves gens ! Si vous permettez, je me repose un instant parmi vous.

Sur ce, il range sa charrette qu’il cale avec une béquille. Toujours souriant, il s’assoit sur le muret au côté de Franz. L’un après l’autre, il dévisage les trois hommes sans rien dire.

– Vous vendez quoi ? Demande subitement Auguste.

– Mon bazar ambulant possède des trésors insoupçonnés : des rubans de toutes les couleurs pour les dames, de la lecture, du tabac, des ustensiles de cuisine, des jouets pour les enfants…

– Et des allumettes ?

– Bien sûr que j’ai des allumettes, et de première qualité.

Tout en parlant, le colporteur se dirige vers son bazar et déplie les côtés, laissant apparaître un meuble avec de multiples tiroirs. Sur les panneaux dépliés sont fixés des livres, des imprimés, des images pieuses en couleurs. De l’un des tiroirs, il extrait une petite boîte rectangulaire, assez épaisse, qu’il tend à Auguste. Franz intervient alors dans la conversation.

– Nous avons besoin d’un plat à réchauffer, d’un couteau, d’une fourchette et d’une cuillère…chacun.

Le colporteur flaire la bonne affaire et semble heureux de l’aubaine que le hasard des routes lui propose. Le Bourru reste à l’écart en haussant les épaules et en grognant de vagues remarques. L’heureux vendeur étale les marchandises demandées sur le muret pour que les deux voyageurs puissent apprécier la qualité de ses produits.

– Ca va nous coûter combien ? Demande Franz.

Le colporteur marmonne des mots inaudibles en se grattant la tête, il calcule…

– Deux francs et cinq sous chacun…je vous fais cadeau des allumettes.

Les deux jeunes Lorrains hésitent, Franz estime que la moitié de sa fortune va passer dans la poche du colporteur mais, nécessité fait loi, suivant d’ailleurs le conseil de Jean…

– C’est cher, mais je suis preneur. Dit Auguste désolé mais décidé.

– Moi aussi. Répond Franz en cherchant la monnaie pour le payer.

Heureux de leurs acquisitions, ils calent leurs biens dans le sac à dos sous le regard étonné du vieil homme qui hausse une fois de plus les épaules en marmonnant. Le regard du colporteur et du Bourru se croise un instant sans qu’aucun des deux ne disent un mot. Le vendeur ambulant replie ses panneaux tandis que le vieil homme grogne, invitant vertement les jeunes gens au départ.

– Bonne route ! Crie le colporteur, toujours avec le sourire.

Le jour tombe. Cela fait bien quatre heures qu’ils ont quitté le domaine du meunier. Les deux pauses de l’après-midi ont permis au mulet de reprendre des forces mais la brave bête n’est pas très rapide. Ce qui inquiète le plus Franz c’est qu’ils ne savent pas où dormir ce soir et le vieil homme refuse obstinément de converser.

– Dans une petite heure nous serons arrivés. Vous déchargerez la farine chez le boulanger du village et moi je rentre chez-moi avec ma mule.

Les voilà fixés sur l’avenir proche. Le Bourru les abandonne à leur sort sans autre forme de procès. Bientôt ils devinent un village au loin, le jour est tombé, la nuit s’installe doucement autour d’eux. Le boulanger a éclairé la devanture de son échoppe. La charrette s’arrête, le vieil homme descend et va à la rencontre du maître des lieux qui arrive à ce moment-là.

– Tu me dois trois francs pour le transport.

Sans un mot de plus, il s’installe sur son attelage et attend que les sacs de farine soient déchargés. Puis, il s’en va laissant ses deux compagnons de route avec leur étonnement, sans qu’ils puissent le remercier de les avoir guidés jusque-là.

– Bonsoir monsieur !

– Bonsoir ! Ne restez pas devant la porte, rentrez !

L’homme semble accueillant et sympathique. La boulangerie est très propre, les panières à pain vides sont parfaitement alignées sur des rayonnages, quelques traces de farine sur le bois du comptoir et sur le tranche-pain. Une bonne chaleur règne dans la pièce.

– Vous avez de la chance ; d’habitude le Bourru ne s’occupe de personne. Il n’est pas méchant mais vit dans un autre monde que le nôtre. A propos ! Que faites-vous ici ?

– Nous sommes des réfugiés lorrains et pour l’instant nous recherchons un abri pour dormir cette nuit.

– Pour ça, pas de problème. A la sortie du village, il y a une ferme abandonnée, le toit est encore bon, vous serez à l’abri. Je n’ai pas grand chose à vous offrir, mais vous mangerez bien une soupe chaude. Venez !

Le brave boulanger fait rentrer les deux amis dans l’arrière boutique qui semble être aménagée pour manger et dormir. Sans doute que le boulanger s’y repose et s’y restaure en attendant que son pain soit cuit. Au fond de la pièce, une petite porte donne sur le fournil, une odeur sympathique de pain frais flotte dans l’air et les deux invités ne se sentent pas de refuser un bon plat.

– Mon nom est Charles ! Asseyez-vous sur le banc, je vais chercher la soupe qui chauffe près du four à pain.

Franz et Auguste vont avoir l’occasion d’étrenner leurs récentes acquisitions. Chacun sort son écuelle, sa cuillère, sa fourchette et son couteau, flambants neufs. La soupe arrive, puis du pain et une bouteille de vin, cet homme sait recevoir. La question du gîte étant réglée également, Franz a malgré tout un souci ; il se demande comment rejoindre Mailly ?

– La guerre a détruit la voie ferrée toute neuve, mais à partir de Bar-le-Duc, les ouvriers du chemin de fer ont réparé jusqu’à Vitry-le-François. Après il faudra marcher pendant une bonne journée pour arriver à Mailly.

– D’ici Bar-le-Duc, va falloir marcher alors ! S’exclame Auguste. C’est loin !

– Une petite journée…Vous trouverez bien un roulier. Ils ont repris du service depuis la fin de la guerre.

Le repas terminé, les deux jeunes gens remercient le brave homme pour son hospitalité. Ils partent dans la nuit vers cette ferme abandonnée, Dieu sait pourquoi. Une porte, posée simplement contre le chambranle où il manque les supports, rend l’accès libre à la demeure. Une grande pièce vide avec une cheminée, sans aucun meuble, seul un balai confectionné avec des branchages, trône dans un coin. Ils se mettent en quête de bois pour faire un feu et Auguste est tout heureux de justifier l’acquisition de ses allumettes. Une nouvelle journée de rencontres et d’expériences sur la nature humaine les a enrichis un peu plus, ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain, mais ils sont confiants. Las, ils vont dormir du sommeil du juste.

C’est la fraîcheur du matin qui les réveille, le jour se lève à peine. Pour la première fois depuis qu’ils ont quitté leur pays natal, ils sont livrés à eux–mêmes ; il faut maintenant décider de la conduite à tenir, trouver de la nourriture, du travail, un transport… Bref ! Ils ne pourront plus compter sur un Jean ou un brave boulanger. C’est à eux de tracer le chemin de leur avenir et d’essayer de ne pas tomber dans le fossé de la misère et des travers des malhonnêtes gens.

Pendant quatre jours ils errent sur les routes, à pied ou profitant de la gentillesse d’un roulier. Ils vont proposer leurs bras dans des fermes pour s’assurer un repas et dormir dans un abri, ils vont connaître le coût de la liberté pour survivre dans un pays ravagé par la guerre et qui revient doucement à la vie au milieu des destructions et des misères. Ils ne se doutent pas que la vie, dans laquelle ils sont entrés désormais, leur réservera d’autres surprises, pas toujours très agréables. Mais ils avancent.

Au cours de l’après-midi du quatrième jour, ils aperçoivent enfin le village de Mailly. Ils comprennent immédiatement pourquoi le nom de ce village s’est transformé en Mailly-le-Camp ; des militaires passent au galop, des attelages d’artillerie se pressent hors des routes, en plein champ, pour franchir de petites collines, laissant des sillons profonds derrière eux. Des campements de toiles, bien alignés, se dressent par-ci, par-là. Le son d’une trompette de cavalerie se fait entendre, des hommes courent au milieu des campements, se rassemblent ; c’est une activité permanente et bruyante qui contraste avec le calme qu’ils viennent de connaître dans les campagnes qu’ils ont traversées depuis quatre jours. A un carrefour de route, un militaire en arme semble perdu dans l’immensité du décor, il est seul, appuyé sur son fusil, des fanions verts et rouges sont plantés dans le sol à côté de lui, il fume une pipe et observe attentivement leur approche.

– Oh-là ! Où allez-vous tous deux ?

– Au village, répond Franz, nous sommes des Lorrains réfugiés et …

– Ah oui ! Encore…Je suppose que vous cherchez le campement ?

– Ben oui !

– Traversez le village, faites une demi-heure de marche et vous ne pouvez pas le manquer, c’est un grand camp de toile…Ne quittez pas la route, il va y avoir des tirs réels. Salut !

Ils reprennent leur chemin vers ce village qui doit être la fin d’un voyage et sans doute le début d’une nouvelle vie. Le renseignement du soldat s’avère exact ; une demi-heure de marche plus tard, les voici devant le camp de toile. L’entrée est marquée par un portique sur lequel un panneau souhaite la bienvenue aux français d’Alsace et de Lorraine. Pas de doute, c’est ici.

Deux militaires sont en faction devant l’entrée ; un civil en redingote noire se tient près d’une tente de couleur écrue dont le mât central monte assez haut, ce qui donne un aspect de chapeau pointu à l’ensemble. L’homme est en train de converser avec un autre civil, il nous aperçoit et fait signe d’approcher.

– Bonjour jeunes gens ! Etes-vous des réfugiés ?

– Bonjour monsieur ! Nous venons de Lorraine, enchaîne Franz.

– Entrez ! Posez vos sacs à l’entrée, nous allons nous asseoir sous la tente pour bavarder.

Tous deux s’installent. Arrive un soldat en arme, puis l’homme en redingote qui se met derrière un petit bureau, il étale des feuilles de papier devant lui et se met à écrire quelques instants avant de parler.

– Vous allez tout d’abord me donner votre nom, celui de vos parents, le lieu d’où vous venez. Ensuite nous parlerons un peu.

Franz et Auguste déclinent leur identité et celle de leurs parents. Chacun indique la ville d’où il vient et la profession qu’il exerçait avant de quitter la Lorraine. Aucun des deux n’a eu à faire à la police, mais ils ressentent bien le ton inquisitoire de l’homme à la redingote, ses questions rapides ne laissent pas le temps de la réflexion et s’enchaînent comme les éclairs d’un orage d’été. Troublés, les deux réfugiés se sentent presque coupables d’une défaite militaire et de ses conséquences, ils se posent la question de savoir si leur démarche a été la bonne. Et puis ce militaire en arme à l’intérieur qui les observe sans dire un mot, faisant obstacle de son corps pour empêcher quiconque de sortir de la tente. Pourquoi cette méfiance ? L’entretient dure depuis une heure environ, l’homme se lève et les regarde intensément.

– Bien ! Nous allons vous installer pour la nuit et au besoin, nous nous retrouverons demain. Garde ! Escortez ces jeunes gens chez le fourrier du camp pour qu’il les équipe et les affecte à une section.

Franz et Auguste avalent leur salive avec difficulté ; ils sont très inquiets et ont la nette impression d’être des coupables. Coupables de quelque chose qu’ils ignorent encore et qu’ils vont découvrir dans très peu de temps. Ils suivent ce soldat à travers le camp sans dire un mot, sans se regarder, l’esprit embrouillé par les questions de cet homme en noir. Quelques baraquements, de construction sommaire, fait dans l’urgence semble-t-il, apparaissent entre deux allées de tentes ; c’est dans l’un d’eux qu’ils pénètrent avec le garde. Il fait sombre, une odeur de rance y règne. Un militaire en surchemise, les deux mains sur un comptoir qui fait toute la longueur du baraquement, semble les attendre.

– Encore deux nouveaux ! Ils parlent français au-moins ?

Franz et Auguste se regardent, étonnés, perplexes. Que veut-il dire ?

– Ces réfugiés qui fuient les Prussiens et qui veulent rester français…Ils ne parlent même pas notre langue ; c’est à ni rien comprendre. Vous êtes Lorrains ou Alsaciens ? Parce que les Alsaciens…Il me faut un interprète.

– Nous sommes lorrains monsieur et…

– Bien ! C’est déjà ça. Parce que les Alsaciens…Vos noms…

Il inscrit les noms et prénoms sur un registre. C’est évident, le fourrier a une dent contre les Alsaciens, Franz et Auguste reprennent courage, ils l’ont échappé belle. Le soldat qui les accompagne ricane mais ne parle toujours pas.

– Voyons ! Un sac à viande chacun, une couverture, une gourde, une gamelle avec couverts…Voilà de quoi dormir et manger ; vous êtes affectés à la troisième section, le garde va vous conduire.

Chargés comme des mules avec leur sac et leur couchage, ils suivent péniblement le garde, faisant des prouesses pour ne rien laisser tomber. Ils arrivent enfin. Le garde les confie à un militaire moustachu qui les reçoit sèchement.

– Attention les canailles…Ici, pas de bagarres, pas de disputes, pas de vols. Il est interdit de quitter le camp, les rassemblements du matin, midi et soir sont obligatoires ainsi que les repas. Vous êtes six par guitoune et vous serez dans la dernière de cette rangée. Vous êtes à la troisième section et je suis le sergent Lasbordes. Rompez !

En quelques secondes, les deux réfugiés ont pris connaissance du règlement du camp, de quoi dormir, de quoi manger. Le grand regret d’Auguste c’est d’avoir dépensé son argent pour s’équiper avec gamelle et couverts. L’armée, généreuse, offre le gîte…et les couverts. Pour la première fois depuis leur arrivée, ils rient aux éclats de leur aventure.

L’entrée de la tente est assez basse, La grande taille de Franz lui impose de se plier pour pénétrer dans son nouveau logis. L’intérieur est éclairé par la lumière du jour qui filtre par une ouverture qui ressemble à une fenêtre, six lits sont posés, trois de chaque côté, laissant un passage vers l’entrée. Sur un des lits, un jeune homme, maigre, les cheveux en bataille, observe les nouveaux locataires.

– Salut !

– Salut ! Répondent les deux nouveaux. Je m’appelle Franz et voici Auguste…Nous sommes Lorrains. Je suppose que tu es un réfugié comme nous ?

– Oui ! Oui ! Je suis d’un petit village, près de Saint-Avold. Mes parents sont morts et je ne savais pas où aller. Ce sont des soldats français, prisonniers, qui m’ont recueilli, quand ils ont été libérés, ils ont tous été dirigés sur Mailly, puis, je me suis retrouvé là. Maintenant c’est les réfugiés civils qui arrivent.

– C’est quoi ton nom ?

– Nicolas Echenbrenner, j’ai seize ans depuis la semaine dernière.

– Puisque tu es seul sous cette tente, nous choisirons les lits du fond, il me semble que près de l’entrée il y a trop de courant d’air. Tu vas nous raconter la vie du camp pendant notre installation.

Pendant un long moment, le petit Nicolas relate le rythme de la vie du camp : réveil six heures, rassemblement et comptage des effectifs, distribution de pain et de lait chaud, répartition des corvées, rassemblement et repas de midi. L’après-midi repos jusqu’à six heures, heure du repas. Corvée de gamelle pour certains puis, extinction des feux à neuf heures.

Auguste fait remarquer qu’à leur arrivée, ils n’ont vu personne hors des tentes alors qu’il semblait y avoir du monde.

– C’est le sergent ; il ne veut pas de traînards dans le camp. Il dit que si chacun reste dans son carré, personne ne se fera voler quoi que ce soit. Il ne veut pas entendre parler le patois lorrain ou l’alsacien, il dit que nous sommes des espions.

L’esprit de Franz est troublé par ce qu’il vient d’entendre, lui qui ne voulait pas devenir Allemand, qui a abandonné sa famille, ses amis, son métier, pour rester Français. Le voilà bien déçu par ceux qui ont écrit « Bienvenue aux Alsaciens et aux Lorrains » sur le portique à l’entrée du camp. Le jeune Nicolas poursuit :

– Quand il y a beaucoup de monde dans le camp, ils rassemblent trois à quatre cents personnes et ce sont des gendarmes à cheval qui les encadrent pour prendre la route. Certains sont dirigés vers Paris et d’autres vont vers le sud, à Marseille je crois. L’armée recrute beaucoup, surtout pour l’Afrique. Il y a toujours la guerre là-bas. Comme dit le sergent : « Faut bien les caser quelque part, ils veulent être Français ! Alors qu’ils le prouvent.» J’ai assisté à plusieurs départs, le sergent ne me met pas sur les listes, il dit que je dois d’abord faire mes classes.

Un roulement de tambour met fin au monologue du petit Nicolas.

– C’est le repas du soir. Prenez vos gamelles et suivez-moi.

Comme une fourmilière qu’un coup de pied a affolée, des hommes de tous âges sortent des tentes et se dirigent vers le lieu de rassemblement. Le sergent fait accélérer le mouvement en hurlant des menaces allant de la privation de nourriture à l’excommunication. Auguste fait remarquer qu’il n’y a pas de femmes ni d’enfants et Nicolas donne la réponse en chuchotant que les familles sont dans un autre camp. Seuls les célibataires sont à Mailly. Les colonnes se forment pour se diriger vers une cuisine roulante où deux hommes en tablier de cuir, comme ceux des forgerons, servent de la soupe et des pommes de terre. Une table avec du pain à volonté est dressée à côté. Une fois servie, chacun s’en retourne vers sa tente. Le repas est chaud mais rapidement pris ; Auguste fait remarquer qu’il ne donne rien à boire et qu’il n’avait pas vu de fontaine depuis son arrivée.

– C’est le sergent ; il ne veut pas de viande saoule comme il dit. Répond Nicolas, mais je crois que les soldats gardent le vin pour eux. Il y a un baraquement avec des pompes à bras où chacun peut se laver et remplir sa gourde. Si vous voulez, je vous y emmène.

La proposition du petit Nicolas est la bienvenue après une journée de marche sur les routes poussiéreuses et les dernières émotions. Le repas terminé, ils se dirigent donc tous les trois vers le baraquement en question pour se laver. Nicolas active vigoureusement le bras d’une pompe et l’eau jaillit d’un tuyau percé en plusieurs endroits. Les deux arrivants ne connaissant pas le système, se font copieusement arroser de la tête aux pieds sous les rires de Nicolas, heureux de cette bonne farce. Franz et Nicolas se déshabillent et, nus comme des vers, ils laissent couler cette eau fraîche et bienfaitrice sur leur corps.

– Eh ! Les amis, ça suffit maintenant, je fatigue à pomper…

Se séchant avec leur chemise, ils remettent leurs vêtements et s’en vont d’un pas rapide vers leur tente. L’installation pour la nuit commence. Les lits sont faits de deux croisillons en bois reliés entre eux par trois bras. Une toile épaisse et prise dans les deux bras du dessus, bien tendue, ce qui donne une couche confortable. Franz et Auguste travaillent à l’imitation en observant le petit Nicolas préparer son couchage. Il met ses vêtements sur la toile même du lit, étale son sac à viande, espèce de drap cousu, ne laissant qu’une ouverture pour enfiler le corps entier comme le pied enfile une chaussette, puis, étale une grosse couverture par-dessus. Son petit sac, sur lequel il a posé sa chemise, lui sert d’oreiller. Nicolas a remarqué que les deux nouveaux l’observaient.

– C’est le sergent qui m’a montré. Comme ça les vêtements sont chauds au petit matin et de plus ça isole du froid. Les chaussures, il faut les mettre à l’envers sur un bout de bois pour que les bestioles ne rentrent pas dedans. C’est le sergent qui le dit.

Auguste se fait un devoir de montrer à Nicolas comment un de leurs amis, un sergent-major, lui, s’éclairait le soir. Il sort une bougie de son sac et une boîte d’allumettes, l’allume et l’installe sur le rebord de son lit. Le jour tombe ; une bonne nuit les attend.

Roulement de tambour.

– Debout ! C’est le rassemblement.

Nicolas est déjà debout, il enfile ses vêtements et encourage ses deux nouveaux amis. Il faut faire vite car le sergent n’aime pas attendre. Franz et Auguste n’ont pas la technique pour s’extraire du sac à viande, des jurons fusent sous la tente. Franz tombe du lit, les jambes emprisonnées dans le sac. Auguste qui a voulu s’asseoir vers la tête du lit pour sortir de ce drap cousu de toutes parts, fait basculer l’ensemble et se retrouve à terre le lit sur la tête. Le spectacle amuse beaucoup le petit Nicolas qui est plié de rire. Les voilà enfin prêts. Dehors, des hommes qu’ils avaient à peine entrevus la veille, se pressent vers le lieu de rassemblement. Nicolas sert de guide et place les deux nouveaux dans le carré qui s’est formé. A l’appel de leur nom, chacun répond « Présent ! » d’une voix forte. Ce qui n’empêche pas un soldat de compter le groupe au cas où un plaisantin…La confiance règne.

– Sont convoqués à la direction du camp…

Franz Rheinhardt…Auguste Muller… Ceux qui ont été convoqués suivent le garde jusqu’au bureau du camp.

– Ce n’est rien, mes amis, ils questionnent les nouveaux pendant plusieurs jours. Dit le jeune Nicolas l’air rassurant.

Une dizaine de réfugiés forment le groupe et suivent le garde, colonne par un, sans un mot. Arrivé devant la baraque de la direction du camp, l’homme en redingote noire apparaît et se plante devant eux, les mains croisées derrière le dos, les jambes légèrement écartées.

– Je vous salue ! A l’appel de votre nom, vous vous présenterez à l’intérieur du bureau où je vous recevrez un par un. Nous allons faire plus ample connaissance.

Les deux Lorrains se regardent, l’œil interrogateur. Que veut bien vouloir cet individu à l’allure inquiétante ? L’un après l’autre, les réfugiés défilent devant ce sinistre personnage. Arrive le tour de Franz. L’homme en noir est assis derrière un bureau, des dossiers s’empilent de chaque côté laissant apparaître le buste et la tête de l’inquisiteur. Une des piles de dossiers empêche la lumière du jour d’éclairer son visage que l’on devine à peine, Franz est debout et attend. L’homme se met à parler.

– Pourquoi voulez-vous rester Français ?

Franz ne sait pas quoi répondre à cette question si froidement posée. Il hésite, puis explique sa peur des Uhlans, la guerre…

– Nous aussi nous faisons la guerre. Pour faire la guerre il faut être au-moins deux. Ce n’est pas une bonne raison que vous me donnez-là. Vous avez un métier…faïencier je crois, vous avez vos parents, votre maison…Alors qu’elle est vraiment la raison ?

– Depuis toujours, j’entends parler des guerres qui se sont déroulées dans notre région, des destructions, des morts. Dans nos familles, nous en parlons souvent aux veillées et les anciens nous racontent des choses affreuses. Je veux rester Français parce que, quitte à partir de chez-moi, j’ai préféré venir à l’intérieur que de l’autre côté.

– Pardon ! Je ne comprends pas cette dernière phrase : cela veut dire quoi exactement ; l’intérieur…l’autre côté ?

– Pour nous, vous êtes des Français de l’intérieur, l’autre côté c’est l’Allemagne.

– Bien ! J’ai plusieurs propositions à vous faire jeune homme. Dans deux jours, un nouveau convoi va partir vers Marseille. Vous aurez plusieurs possibilités ; soit vous restez dans la région marseillaise, soit vous souscrivez un engagement dans l’armée, soit vous partez en Afrique du Nord pour devenir colon. Que pensez-vous de mes propositions ?

– …

– Réfléchissez jusqu’à demain matin. La nuit porte conseil dit-on. A demain…

– Au-revoir monsieur !

Franz retrouve le groupe, il est perturbé par les propositions de l’homme en noir, son visage doit exprimer une terreur qu’il communique à ce pauvre Auguste. Incapable de dire un mot pendant plusieurs minutes, il se reprend enfin pour expliquer à son ami ce qu’il vient de vivre. Puis c’est au tour d’Auguste de subir l’épreuve des questions de l’inquisiteur.

Un bon quart d’heure après, Auguste sort du baraquement, les yeux sont encore plus grands que d’habitude, effrayé, presque paniqué. Ses mains tremblent, son front est moite. Un de leurs compagnons lui propose sa gourde et le pauvre Auguste boit goulûment cette eau fraîche qui lui dégouline sur le menton.

Le garde les libère, ils retournent songeurs vers la tente où les attend le petit Nicolas. Aucun d’eux ne parle. Lorsqu’ils pénètrent sous la tente, un homme est assis à côté de leur jeune compagnon. Il doit avoir une trentaine d’années, très bien vêtu, il a l’air d’un fils de bourgeois avec ses mains soignées et ses cheveux parfaitement peignés.

– Bonjour mes amis ! Dit-il en se levant et en tendant la main. Mon nom est Alexandre Baumgartner, réfugié comme vous, je viens de Strasbourg. Nous sommes tous dans la même galère…Si je peux vous être utile…

Les salutations de cet homme ont été exprimées dans un français parfait, presque sans accent ce qui fait penser qu’il a reçu une bonne éducation et une aussi bonne instruction. Le fourrier du camp n’a pas du avoir recours à un interprète pour dialoguer avec cet Alsacien. Les deux Lorrains s’installent sur leur lit, regardent les deux autres qui attendent que l’un d’eux raconte leur dernière aventure. C’est Franz qui va rompre le silence.

– C’est incroyable…Jamais je n’aurai pu imaginer…C’est un mauvais rêve.

Presque en colère, il relate en détails l’entrevue avec l’homme en noir. Offusqué de sa méfiance et de son attitude envers les réfugiés. Auguste laisse échapper un mot de temps en temps, pour confirmer les propos de son ami.

– Ce n’est quand même pas de notre faute si la France a perdu la guerre, l’Alsace et la Lorraine. Mon grand-père avait raison, notre pays est enclavé entre deux prétendants qui se disputeront toujours cette terre. Maintenant ils veulent que je me batte pour eux en Afrique…Drôle d’accueil.

Alexandre, qui a écouté le récit de son jeune compagnon, prend la parole.

– Je pense qu’il faut comprendre les autorités ; simultanément, la France subit la perte d’une guerre et des territoires, une révolution parisienne avec les communards, des conflits dans nos colonies, cela fait beaucoup pour un pays. Une autre révolution est en marche, industrielle celle-là, il faut des bras dans les usines, bras qui viennent de la campagne qui se dépeuple. Des métiers disparaissent, d’autres surgissent, la misère s’installe chez ceux qui ont du mal à s’adapter. L’armée, mise à mal, recrute, la gendarmerie également augmente ses effectifs. Bref ! La France est en pleine transformation. Personnellement, j’ai pris ma décision ; je pars en Algérie où l’Etat offre des terres à ceux qui veulent les exploiter. Déjà en 1848, des milliers de Parisiens avaient assisté au départ de 13 500 émigrants sur des chalands qui ont rejoint Marseille par voie d’eau. C’était l’époque de Bugeaud : « ense et aratro, par l’épée et par la charrue.» Certes, tous n’ont pas réussi en Algérie, mais c’est une chance qu’il faut saisir et pour nous qui n’avons plus le sou, c’est même inespéré.

La démonstration magistrale que vient de faire l’érudit Alexandre, laisse son auditoire sans voix pendant un petit moment. Le cerveau en ébullition et l’estomac dans les talons, car ils n’ont rien mangé depuis le réveil, chacun réfléchit à son avenir. Armée, colon, Algérie, guerre, tout ceci trouble l’esprit de ces jeunes gens complètement désemparés. Ils trouveront bien une solution, il reste vingt-quatre heures pour donner une réponse à l’homme en noir. Alexandre a fait son choix, mais il possède des éléments que les deux Lorrains ignorent. Franz décide de partir à la quête d’informations en sollicitant leur nouvel ami.

– Comment as-tu fait pour avoir toutes ces informations ? Parle-moi de l’Algérie…C’est quoi cette histoire de terre ?

– Si vous voulez, nous allons faire un peu d’Histoire, avec un grand H, pour comprendre la situation de la France, et de l’Algérie actuellement. Lorsque je faisais mes études à Paris, notre professeur d’histoire, un maître en la matière, nous a non seulement enseigné le passé de notre pays, mais aussi, enseigné à analyser les situations pour nous permettre de deviner le futur proche et les conséquences de nos actes politiques, avec une marge d’erreurs relativement faible. Au moment où nous parlons, l’Empereur est prisonnier, l’Empire est devenu une République, la troisième du nom. La guerre civile de la Commune de Paris a eu une nette tendance révolutionnaire socialiste. Versaillais et fédérés s’affrontent dans un climat de haine qui caractérise les guerres civiles, de part et d’autre les troupes régulières et les insurgés se livrent un combat sans merci et la répression fut atroce. Monsieur Thiers a fait exécuter plus de vingt mille personnes « pour guérir Paris de la gangrène morale qui la ronge… » comme écrit le journal le Figaro, le serpent à lunette, c’est ainsi que l’on surnomme monsieur Thiers, paiera sans doute ses excès sanguinaires un jour prochain. La question est de comprendre pourquoi les Parisiens se sont insurgés. Durement éprouvés par un siège dont ils ont souffert physiquement, une occupation passagère mais humiliante de la capitale, la classe ouvrière montrait un violent mécontentement, une colère annonciatrice d’une formidable explosion. En 1830, puis en 1848, la bourgeoisie avait volé leur révolution et le peuple de Paris ne voulait pas que l’histoire se répète. Sous le Second Empire, la France s’est enrichie. La classe ouvrière a vu son salaire augmenter d’un tiers mais les denrées de moitié. Les taudis se multiplient alors que l’on perce des grands boulevards dans Paris, la misère ne cesse de s’étendre. La vexation d’une guerre perdue, la faim, le chômage, ont été les ingrédients de cette nouvelle révolution. Le pouvoir est vacant. Monarchistes, bonapartistes, légitimistes, républicains, tous visent la victoire politique.

– Auguste et moi avons connu un ancien soldat qui nous a raconté des choses horribles qui se sont déroulées à Paris. Une guerre civile c’est terrible…

– Il n’y a pas pire.

– Mais alors cette guerre dans nos colonies, en Algérie, c’est pour quoi… Contre qui…?

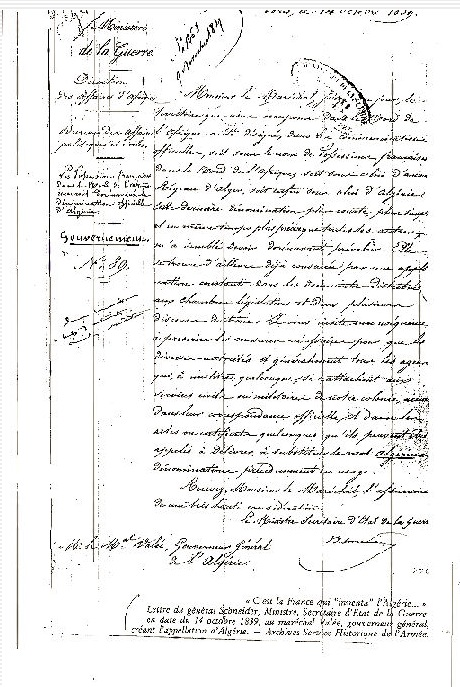

– L’Algérie n’est pas vraiment une colonie, c’est le prolongement de la France sur l’autre rive de la Méditerranée. La Constitution de 1848 a proclamé l’Algérie partie intégrante du territoire français. Sa superficie est de quatre fois la France, elle n’est peuplée que de deux millions d’habitants, depuis sa conquête, en 1830, l’Algérie a toujours été le champ de manœuvres et le domaine réservé de l’armée. La conquête et la colonisation ont progressé conjointement. Les colons établis depuis des années maintenant, sont d’une tendance républicaine et n’ont pas tellement apprécié la politique de Napoléon III. Tous issus de l’immigration, ils s’accrochent à leur terre, à leur concession. Capitalistes métropolitains, fonctionnaires et officiers font le trafic des terres abandonnées au titre de la conquête. C’est l’époque des « colons en gants jaunes », aristocrates décatis épris d’orientalisme. C’est l’injustice envers les Arabes qui provoque les révoltes ; même si les terres « récupérées » sont en friches, c’est une acquisition due à une expropriation donc fatalement injuste aux yeux des autochtones. Nous sommes bien placés pour comprendre leur réaction, et pourtant…Conscient de ces problèmes, je tente malgré tout l’aventure ; dans quelques années nous aurons peut être apporté quelque chose à cette région du monde. De toute façon, il m’est impossible de retourner chez-moi à Strasbourg, sauf si la fortune des armes nous est favorable la prochaine fois. Car je suis convaincu que nous serons vainqueurs la prochaine fois et que l’Alsace sera française, définitivement j’espère.

– Tu crois qu’il y aura une autre guerre chez-nous ? Dit Auguste avec une petite voix cassée par la crainte.

– Je pense que oui ! Sans doute dans quinze ou vingt ans…En attendant, il faudra survivre et se créer les conditions d’une nouvelle vie. C’est pour cette raison que j’ai fait le choix de l’Algérie.

Roulement de tambour. C’est déjà l’heure du repas.

– Allons-y ! Une fois de plus nous aurons au menu une soupe et des pommes de terre. Je vais récupérer mes couverts et je vous retrouve ici.

Comme la veille au soir, même rituel, même menu. Il vaut mieux manger sur place, la soupe refroidit vite. Le temps d’écraser les trois pommes de terre dans le bouillon, l’affaire se fait. De toute manière, il faut laver les gamelles et prendre de l’eau. Le retour vers la tente se fait donc assez rapidement. Sur le chemin du retour, ils aperçoivent Alexandre en conversation avec un groupe d’individus. Auguste, soucieux, est inquiet pour sa famille qu’il n’aurait jamais du quitter, il se confie à son ami Franz :

– Après avoir écouté Alexandre, je crois qu’une autre guerre va arriver et je ne dois pas être loin de mes parents. En attendant que le calme revienne, je vais rester en France et je vais prendre du service dans la gendarmerie. Ils ont des chevaux…

– Tu as encore jusqu’à demain matin pour réfléchir…Les terres en Algérie, c’est bien beau tout ça, mais je ne suis pas paysan, je n’y connais pas grand chose à la terre. La faïencerie c’est tout ce que je sais faire, mon père a bien un petit jardin pour nos légumes mais mon expérience s’arrête-là.