TROISIÈME ÉPOQUE.

La famille se retrouve une fois de plus à Tiaret, cette fois-ci dans la tristesse. L’enterrement s’est déroulé dans la sobriété, ainsi que l’était Franz durant toute sa vie. Le brave homme laisse le souvenir d’une personne loyale et courageuse, d’un mari irréprochable et d’un père attentionné. Il n’aura pas la joie de connaître l’enfant que porte Mathilde. Mais, il aura tout de même connu le plaisir d’être grand père avec les deux petits de sa fille Marguerite : Paul et Joséphine.

24 décembre 1920. Demain c’est Noël ; mais c’est aujourd’hui qu’il se passe quelque chose dans le domaine des Rheinhardt ; Mathilde attend son premier bébé. Charles est particulièrement nerveux, la sage femme devrait être là depuis plusieurs heures. Pas de nouvelles. Les contractions se rapprochent de plus en plus ; tout est prêt… Enfin la voilà !

– Pardon monsieur Charles pour ce retard, il y a eu un accouchement difficile chez les Martinez, la Conception nous a fait des jumeaux.

– Entrez vite madame Jeanne, tout est prêt.

A 16 heures tapantes, un magnifique garçon pousse ses premiers cris. Il s’appellera Roland comme le père de Mathilde, elle y tient beaucoup.

– Roland Rheinhardt ! Sois le bienvenu dans cette maison ; regarde-moi, je suis ton père…

Il faut l’insistance de Carmen et de la sage femme pour que le jeune papa rende le bébé à sa mère, épuisée par l’effort, mais heureuse.

Cette année 1920 aura été forte en évènements pour la famille Rheinhardt, autour d’eux le monde bouge ; c’est le début des années folles. Le 20 février, à Paris, première réunion de la Société des Nations ; il ne doit plus y avoir de guerre. Au même moment, Adolf Hitler, au cours d’une réunion politique à la Hofbraühaus de Munich, présente pour la première fois l’idéologie nazie devant deux mille personnes. Le 6 avril, la Reichwehr, ayant violé le Traité de Versailles en pénétrant dans la Rhur, l’armée française occupe Frankfort et Darmstadt. Le 14 août suivant, se déroulent les J.O. d’Anvers où, pour la première fois un athlète prête le serment olympique et on hisse le drapeau aux cinq anneaux. Le 11 novembre, inhumation du Soldat inconnu à l’Arc de Triomphe à Paris, en hommage à tous les « Poilus » ; le même jour, commémoration pour le cinquantenaire de la République, le cœur de Gambetta est déposé au Panthéon.

En Algérie, c’est plutôt le calme. La folle agitation de la métropole et du monde arrive dans la colonie sous la forme de « nouveautés de Paris » dans les vitrines des magasins. Passe encore pour les boas, plumes et colliers, le charleston provoque quelques scandales, mais les robes au-dessus du genou soulèvent des réactions d’indignation dans un pays où l’on ne traite pas à la légère la pudeur des femmes. Dans les dancings, la jeunesse se trémousse sur les airs de fox-trot, du charleston et du shimmy. On se donne du plaisir, mais d’une manière nettement plus modérée qu’en métropole.

Pour Charles et Mathilde, l’essentiel de leur temps est consacré à l’exploitation du domaine fruitier. Le petit Roland a grandi. Chaque année il retrouve ses cousins qui viennent d’Alger pour une quinzaine de jours. Un jour, sur une photographie faite sur le perron de la demeure familiale, il s’est amusé à compter et à nommer chaque personnage : il y a la grand-mère Carmen, la grande tante Maria et Antoine, son mari, dans sa chaise roulante, Charles, son père, et Mathilde, sa mère. Puis, ses cousins, Paul et Joséphine, avec l’oncle Joseph et la tante Marguerite. Les cousines de Vialar avec parents et grands parents : vingt huit personnes. La deuxième génération de colons est en train de grandir. Les « années folles » ne sont rien d’autre, pour la famille Rheinhardt, que des années de labeur. Il faut sans cesse se remettre en question et suivre l’évolution technique pour rester compétitif ; il faut des machines et encore des machines, il faut des camions pour le transport, des machines à cercler les cageots, des tracteurs. Produire plus, c’est acquérir plus de matériel d’exploitation. Il faut donc trouver un juste milieu.

Les années passent ; 1925, c’est l’année d’une nouvelle guerre, encore une, dans le Rif marocain. Elle se terminera l’année suivante avec l’exil du chef de la révolte, Abd el-Krim, à l’Île de La Réunion. C’est aussi l’année des « Arts Décos » de Paris. Maurice Chevalier chante « Valentine », les colons d’Algérie deviennent des « Pieds noirs » sans que l’on ne connaisse avec certitude l’origine de cette expression, et inventent un nouveau langage : le « pataouète ». C’est un langage populaire, un mélange de catalan, de méridional, d’espagnol, de français, d’arabe et d’italien. Avec de petites variantes suivant que l’on habite Alger, Constantine ou Oran. C’est le pays où l’on vous souhaite la « bônané » avec « un accent à faire tourner tous les aïolis du littoral » dit un certain Jean Monneret. Pour donner quelques exemples, « ouala, ouala ! Ti’es pas pressé, dis ». Je vois mal Ronsard vous dire : « Mignonne, allons voir si le rose… », dans la langue pataouète : « Ti’as vu cômment qu’la rose est éclose, purée… ». Cette année-là, un petit Antoine vient rejoindre son frère Roland pour le plus grand bonheur de Mathilde et de Charles. Il faut changer de voiture désormais, la « Trèfle » Citroën est bien trop petite pour quatre.

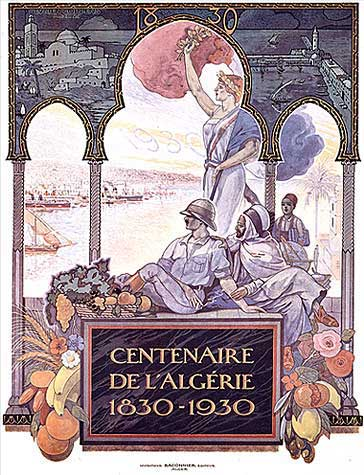

L’année 1927 marquera la famille Reinhardt avec le décès de l’oncle Joseph. Malade depuis plusieurs années des poumons, il a arrêté d’exercer sa profession d’instituteur depuis longtemps, Marguerite a pu garder le logement de l’école et continue à exercer comme directrice de l’établissement. 1930 sera marquée par les manifestations du Centenaire de l’Algérie ; malgré la venue, le dimanche 4 mai, du Président de la République Gaston Doumergue, la population autochtone ressent cet évènement comme un affront. A l’extérieur des grandes villes, dans le bled, ces manifestations sont assez discrètes. Ce Centenaire va être suivi par l’Exposition Coloniale qui doit ouvrir ses portes le 6 mai 1931 à Vincennes. Six millions de visiteurs se pressent pour « voyager » dans les lointaines colonies et admirer les bienfaits de la République. Ce trompe-l’œil donne l’illusion à la société française d’être une nation puissante et peu de gens s’offusquent de voir des sauvages en pagne et des cannibales surgir d’une case en poussant des cris inhumains. La République présente un zoo vivant aux contribuables métropolitains qui, avec l’esprit de l’époque, trouvent ces spectacles tout à fait naturels.

Joséphine a vingt ans ; cette année 1936 va être très importante pour elle. Depuis quelques mois, elle rencontre un jeune lieutenant en garnison à Alger. Ils ont décidé de se marier et le jeune et beau lieutenant va être présenté à sa future belle mère. Ce début d’année est marqué par les Jeux Olympiques d’hiver à Partenkirchen dont les premières épreuves débutent le 7 février. Un certain Ferhat Abbas publie dans le journal « L’Entente franco-musulmane » un éditorial défendant avec fermeté l’émancipation de la population musulmane, mais dans le cadre français. Adolf Hitler envahit la Rhénanie le 7 mars, sans opposition. Le mois suivant, le 8 avril, se déroule en France la première campagne électorale utilisant la T.S.F. Des grèves éclatent un peu partout en France, Léon Blum présente son gouvernement du Front populaire et fait voter la semaine des 40 heures et les congés payés (12 jours par an). Pendant ce temps, Ray Ventura et ses collégiens chantent « …ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine… ». Le 1ier août débutent les Jeux Olympiques de Berlin sous la présidence d’Adolf Hitler. Deux jours plus tard, meurt Fulgence Bienvenue le père du métropolitain, dans l’indifférence des Parisiens. Le 4 septembre, une jeune chanteuse fait ses débuts à l’Alhambra ; Edith Piaf, tandis qu’au mois octobre suivant, une Sarregueminoise du nom de Marianne Oswald, enregistre un poème de Prévert, « La chasse à l’enfant » inspiré d’un fait divers.

Depuis le 19 janvier, sur les ondes de Radio-cité, l’émission « la famille Duraton » a un succès sans précédent.

Loin des inquiétudes du moment et des drames qui se préparent, avec l’insouciance de la jeunesse, Joséphine insiste auprès de sa mère pour qu’elle accepte de recevoir son beau lieutenant.

– Maman ! Je te jure que c’est un garçon sérieux…et il est très beau…

– Bien, soit ! Tu l’invites pour le thé dimanche après midi que je vois cet Apollon, ce dieu du stade devrait être à Berlin aux Jeux…

– Ne te moques pas de moi, c’est important.

– Tu connais sa famille ? Je suppose qu’il n’est pas né ici.

– Je ne connais sa famille que par Jacques, ils sont champenois et ont une exploitation et une cave de champagne.

– Oh ! Oh ! Tu ne te maries pas pour le champagne ?

– Tu te moques encore de moi.

Il fait très chaud en ce mois d’août à Alger, Joséphine, de la fenêtre de sa chambre guette l’arrivée de son beau lieutenant. Un taxi s’arrête devant la grille de la cour de l’école ; un képi fait son apparition, puis une grande silhouette se déplie. C’est lui ; c’est Jacques. Elle se précipite pour lui ouvrir la grande grille de fer forgé et ensemble ils traversent la cour, bras dessus, bras dessous, leurs visages sont rayonnants de bonheur, cela fait des semaines qu’ils attendent ce moment.

Marguerite, assise sur un canapé de tissu rouge, recouvert d’une magnifique broderie, regarde les deux tourtereaux qui pénètrent dans le salon. Dieu, qu’il est grand ce soldat. Le lieutenant marque un temps d’arrêt, salue militairement son hôtesse et se découvre.

– Maman, je te présente Jacques…

– Bonjour ! Soyez le bienvenu.

Jacques s’approche de la mère, fait un baisemain dans les règles de l’art, képi sous le bras gauche, le torse légèrement plié vers l’avant, les lèvres à un centimètre de la main. Le geste est prompt mais sans précipitation, puis, délicatement, il libère la main de Marguerite.

– Mes hommages Madame ! Très heureux de vous rencontrer.

– Je comprends mieux ma fille maintenant lieutenant, vous ne resterez pas longtemps célibataire…

– Jacques Heller, pour vous servir Madame.

Outre sa grande taille, un mètre quatre-vingt-dix, il a un très beau visage. Les traits fins, un nez étroit et court, les oreilles bien collées, un regard franc et une magnifique chevelure ondulée, châtain clair. Des épaules larges de sportif, un corps bien proportionné.

– Pardonnez-moi ; mais je suis comme toutes les mères et je veux tout savoir de vous.

– C’est tout à fait naturel, chère madame, et je me plie très volontiers à ce caprice très maternel.

– Joséphine, sois gentille, va chercher le thé et les petits gâteaux s’il te plait. Venez près de moi Jacques…Je peux vous appeler Jacques ?

– J’en suis très flatté.

Dernier d’une famille de quatre enfants, ses aînés ayant déjà la charge de l’exploitation familiale, il a, comme bien souvent dans ce cas-là, eu le choix entre l’épée et le goupillon. L’armée semblait convenir à sa façon d’être plutôt que de sauver les âmes de quelques paroissiens. C’est donc par l’Ecole de Saint-Cyr qu’il se lance vers une carrière sinon glorieuse au moins bien remplie. L’entretien se déroule, ponctué par des « encore un peu de thé ? », « un autre gâteau… », Marguerite trouve ce garçon particulièrement charmant et d’une grande éducation. La présence d’un homme dans sa maison lui rappelle son Joseph disparu trop tôt, et le fait de converser avec Jacques lui fait le plus grand bien. Il y a bien longtemps que Joséphine n’avait vu un aussi grand sourire sur le visage de sa mère et en ce dimanche ensoleillé, elle est doublement heureuse.

– Après avoir commandé une section de Tirailleurs durant deux années, j’ai été affecté à l’Etat-major, à Alger, où je vais parfaire mes connaissances avant de prendre le commandement d’une unité, comme capitaine. En principe, mon séjour en Algérie se termine dans trois ans.

– Mais vous ne voyez pas votre famille durant toutes ces années ?

– Si ! Bien sûr. Deux fois en cinq ans, j’ai la possibilité de retourner en France, ce qui n’est pas le cas de mes camarades en garnison en Asie, à Madagascar ou en Afrique noire.

Joséphine qui n’est pas intervenue jusqu’à là pose une question :

– Les épouses de militaires, ont-elles la possibilité de voyager avec leur époux ?

– Oui ! Bien entendu. Pour les postes à commandement, l’Etat prend en charge le voyage de la famille, ce qui n’est pas le cas des officiers subalternes. Pour eux, c’est à leur charge ; mais ce n’est pas un problème au départ d’Alger. Une traversée en bateau est à la portée d’une solde de lieutenant.

– J’ai peut être mon mot à dire avant le voyage de ma fille en France !

– Pardon Madame ! Je me laisse entraîner par un appel du cœur et sans votre consentement.

– Nous en reparlerons un peu plus tard…car je pense que vous reviendrez…pour le thé.

– Jacques, je te demande pardon pour ma mère, elle est toujours un peu moqueuse, mais je l’aime quand même.

C’est dans cette atmosphère détendue que la rencontre s’achève. Joséphine, Jacques et Marguerite sont heureux, un mariage se prépare et un mois plus tard, la date est fixée ; ce sera le 14 novembre suivant. Les parents de Jacques seront présents, toute la famille de Tiaret fera le voyage et la famille Borgerhout sera au complet pour assister au mariage de leur petite fille. Un mariage haut en couleurs avec les camarades de Jacques en grande tenue et un détachement de cavalerie qui escorte le cortège jusqu’à l’hôtel où se déroule une grande réception abondamment arrosée de champagne Heller. Champagne que les jeunes officiers sabrent avec une grande aisance. A chaque bouteille ainsi décapitée, les « Oh ! » des femmes et les applaudissements répondent à l’explosion du bouchon. Une journée inoubliable.

Au cours du repas, après les toasts et les discours traditionnels, les discussions tournent rapidement autour de la tension internationale, du Front populaire, de ce personnage ambigu qu’est Adolf Hitler. Les militaires s’enflamment, certains de la capacité guerrière de notre armée, les civils font confiance au gouvernement, ceux qui connaissent bien les finances, investissent à l’étranger, hors d’Europe…Tous sont d’accord sur un point ; la guerre n’est pas loin, mais nous avons la Ligne Maginot. Un homme dévoile son inquiétude, Charles. Il sait ce que représente la guerre, il a deux fils, la guerre peut les lui prendre. Parmi les militaires présents, seul le colonel arbore des décorations de la Grande guerre, les jeunes officiers sont pleins de fougue certes, mais ils n’ont aucune expérience et parlent avec l’insouciance de la jeunesse. Paul, le frère de la mariée, revient de son service militaire. Il sera sans doute rappelé sous les drapeaux, faisant partie de la première réserve, il est persuadé que l’Allemagne veut une nouvelle guerre pour laver l’affront du « dictat de Versailles » comme dit ce furieux qui a accédé au pouvoir en Allemagne. Dans les milieux politiques et militaires, les avis divergent. Nombreux sont ceux qui croient que l’armée française est la plus puissante d’Europe, rare sont ceux qui ont conscience que l’armement a évolué et donc la technique d’emploi des troupes. Un certain colonel de Gaulle propose une nouvelle conception de la guerre. En octobre dernier, le colonel avait réussi à s’entretenir avec le Président du Conseil des ministres, Léon Blum, celui-ci lui a déclaré s’opposer formellement à la mise sur pied de formations blindées. Ainsi, sans le savoir, Léon Blum devient un précieux auxiliaire d’Adolf Hitler et un artisan direct de la défaite de 1940. Les Français lui pardonneront grâce aux quarante heures et aux congés payés. Mais ça, ils ne le savent pas encore.

Pendant que la France bouge en se focalisant sur les revendications sociales, l’Allemagne construit des chars, des avions, développe son programme pour une marine de guerre et annexe des territoires. En 1936, en Allemagne, débute la production du bombardier Heinkel 111, le plus rapide du monde dans sa catégorie ; il atteint la vitesse de 410 km/h. En France, au même moment, on dénombre 447 grèves sur le tas. L’année suivante ressemble à celle qui vient de se terminer ; le monde ne réagit pas au discours d’Adolf Hitler qui défend l’idée de l’espace vital, ni à l’existence des camps de concentration comme celui d’Ettersberg, dans les environs de Weimar, qui est rebaptisé Buchenwald. En France, Edith Piaf chante « Tout fout l’camp ».

Cette année là, dans la famille Rheinhardt, Carmen rend son dernier soupir. Tranquillement, un après-midi, en faisant sa sieste dans son rocking-chair que les enfants lui avaient offert pour ses soixante ans. Avec elle disparaît la génération fondatrice de cette famille de colons, au sein de laquelle des Français, des Espagnols, des Italiens se sont unis pour le meilleur et pour un avenir incertain dans un pays où désormais naissent leurs enfants.

Ce dimanche là, Charles écoute la radio, il est environ 18 heures : « La France déclare la guerre à l’Allemagne… ». L’avant-veille, l’Allemagne a envahi la Pologne sans déclaration de guerre ; la Grande-Bretagne et la France ont vivement protesté et la mobilisation générale a été décrétée. Anglais et Français demandent à l’Allemagne de retirer leurs troupes du territoire polonais, mais le Reich rejette les ultimatums français et anglais. Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre contre l’Allemagne.

– Mathilde ! C’est une catastrophe…Nous sommes en guerre avec l’Allemagne une fois de plus.

– Mon Dieu ! Que vont devenir nos enfants ?

– Marguerite nous a téléphoné hier pour nous dire que Paul est rappelé, notre Roland a 19 ans et sa classe n’est pas encore appelée sous les drapeaux. Espérant que ce n’est qu’une alerte.

Pendant ce temps, Paul, est arrivé à Alger. Il doit se présenter à Maison Carrée pour rejoindre le 17ème régiment de tirailleurs algériens (RTA). Cette unité fait partie de la 87ème division d’infanterie algérienne (DIA) avec le 18ème et 19ème RTA, et le 9ème Zouaves. C’est une division de formation, composée à 80% de réservistes. La mise sur pied et un rappel des connaissances militaires se font rapidement. Paul se retrouve début novembre à Bizerte où sa division doit embarquer pour Marseille. Les différentes unités sont ensuite transportées vers Montpellier, Albi et Castelnaudary où elles séjournent jusqu’à fin février 1940. Après avoir eu de nouveaux équipements, la 87ème DIA va relever la 7ème division coloniale dans le secteur fortifié de la Sarre.

Jacques, qui vient de terminer son temps de commandement de capitaine, est également affecté à la 87ème DIA ; bureau opération de l’Etat-major de Maison Carrée. Il embarque avec la division pour la France métropolitaine et se retrouve avec les premiers froids de l’hiver dans l’Est de la France. En mai 1940, la division est relevée à son tour par la 82ème DIA et la 52ème DI. Toute la division est transportée dans la région de Pierrefonds, dans l’Oise. En position de réserve du 2ème Groupe d’Armées, avant d’être intégrée à la 7ème Armée du général Frère. Le 18 mai, la 87ème DIA prend contact avec l’ennemi au nord de la rivière, à Verneuil-sous-Coucy et à Coucy-le-Château. Le 5 juin, les Allemands, profitant du brouillard, arrivent à s’infiltrer en passant l’Ailette au moyen de canots pneumatiques. Leurs pertes sont effroyables, les Français sont bien organisés selon un plan de tir méthodique et efficace. Submergés par le nombre, les Français cèdent, les Allemands arrivent à prendre pied sur la rive. Des îlots de résistance se forment, on s’y bat à un contre six et beaucoup succombent à cours de munitions. L’ennemi s’empare de Saint-Paul-aux-Bois et de Besmé et progresse vers l’Aisne. Une partie de l’Etat-major se fait surprendre, mais réussit à se dégager de l’étau des Allemands. Une dizaine d’hommes manque à l’appel dont le capitaine Jacques Heller. Cette bataille va durer trois jours sans relâche. L’aviation allemande s’acharne sur les troupes françaises et le front s’étire de plus en plus. De ce fait, les Allemands s’infiltrent dans les brèches et la division, (ce qu’il en reste), doit se replier vers Villers-Cotterêts. Le 9, nouveaux combats à Chelles, à la ferme de Pouy, à Taillefontaine. Le 10, nouveau repli sur la Gergogne et combats à Crépy-en-Valois. Le 11, repli vers le nord-est de Paris durant la nuit. La 87ème DIA, dans la matinée, se trouve sur ses positions sur la ligne Chauvineau avec des éléments épars de l’Armée de Paris. Encore et encore des mouvements de replis ; le 12, passage au sud du Grand-Morin, le 13, recul sur Esbly, le 14 au sud de la Seine. Le 15 juin, les Allemands sont à Melun et le 16, ce qui reste de la division se regroupe au Carrefour de l’Obélisque, dans la forêt de Fontainebleau. Paul fait partie de ces soldats épuisés par les combats et les nombreux replis précipités. Il est heureux d’être enfin transporté en camion vers Gien. Sur les routes, c’est le cauchemar de l’exode d’une population affolée, des millions de civils sont bombardés par l’aviation allemande ; civils et militaires isolés de tout commandement se mêlent dans une débâcle indescriptible. Le plus dur pour Paul est le regard de ces civils qui regardent passer les convois militaires, sans haine, mais avec mépris. Il ne comprend pas comment la France a pu en arriver là, il ne comprend pas pourquoi les civils n’encouragent pas leurs soldats, pourquoi tant de soldats sans armes sur les routes…Une tentative de réorganisation de la division est tentée le 18 juin avec les restes d’autres unités, mais le cœur n’y est plus. La veille, le Maréchal Pétain a demandé de cesser le combat. Le 19, le Cher est franchi à Menneton et Méry. Puis l’Indre, la Creuse, la Vienne sont franchies, le 24 juin la DIA se trouve à Chabanais, Chassanon, Chaillac et Saint-Junien. Deux jours auparavant, un armistice a été signé entre l’Allemagne et la France. Incroyable ! La France est vaincue. Près de deux millions de prisonniers sont aux mains des Allemands. Paul rembarque le 7 août à Marseille avec ses camarades de combats nord-africains pour retourner en Algérie, écrasé de honte et de désespoir.

– Allô ! Maman…c’est moi. Je suis à Alger…Je vais bien…Allo ! Tu m’entends ?

– Oui ! Oui ! Merci mon Dieu. Mon fils est vivant.

– …

– Je vais sans doute être démobilisé, je te rappelle…Je t’embrasse.

Depuis plusieurs jours Paul tente d’avoir des nouvelles de son beau-frère Jacques. Un adjudant l’a aperçu lors des combats de Besmé. A une centaine de mètres en avant de sa position, le capitaine s’est effondré derrière un petit muret, il semblait blessé à la tête ; mais les Allemands avançaient trop rapidement et personne n’a pu le secourir. Il doit maintenant annoncer cette nouvelle à sa sœur Joséphine.

– Paul ! Mon Dieu tu es sauf.

– Salut petite sœur !

Frère et sœur s’étreignent longuement sans dire un mot. Toute la peur, les doutes, le manque de nouvelles, s’évacuent à ce moment là. Derrière les paupières closes, se déroule le film de l’angoisse de ces mois d’absence et d’incertitudes.

– As-tu des nouvelles de Jacques ?

– Oui, oui, sœurette. Pas bonnes, mais je pense qu’il est vivant.

Paul lui transmet alors le récit de l’adjudant ; Jacques est sans doute prisonnier et soigné par les Allemands. Ils vont peut-être les libérer bientôt. Dès que possible il ira se renseigner auprès des autorités militaires.

Jacques, en fait, est dans la nature. Il a bien été blessé sur le côté du crâne, un peu au-dessus de l’oreille. Le choc de l’impact a fait voler son képi en éclat et l’a assommé. Les Allemands l’ont récupéré k.o. mais vivant. Le visage en sang, et une plaie superficielle, la balle, ou l’éclat, n’a fait que passer, il en est quitte pour un nouveau képi.

1940. La moitié du territoire national est occupée par l’armée allemande ; la France est coupée en deux comme fauchée par un monstre sanguinaire avide de posséder jusqu’à l’âme des vaincus. Après le choc de la débâcle de mai-juin 1940, les Français vont s’installer, gouvernement en tête, dans une collaboration avec l’occupant allant jusqu’à la dénonciation et au crime de ceux qui n’étaient pas dans les normes du moment. Juifs, gitans, homosexuels, voisins, cocus…pour mille raisons, une partie de la population est éliminée du fait de ses convictions religieuses ou politiques, ou plus simplement par jalousie ou vengeance. Durant cette période peu glorieuse de notre pays, honneur, fraternité, liberté, sont des sentiments remisés dans un coin de grenier, au fond de la malle d’une défaite coupable. Pourtant, sur les quarante millions d’habitants que compte la France, quelques centaines vont se rebiffer contre le gouvernement de Vichy et l’occupant pour engager un combat afin de retrouver notre honneur perdu.

Jacques, retrouve petit à petit ses esprits. Correctement soigné, il a, en guise de couvre-chef, un magnifique pansement qui enveloppe entièrement son crâne meurtri. Il se retrouve dans un champ, au milieu d’une foule d’uniformes et comprend qu’il est prisonnier. Autour de lui, des centaines d’officiers, de sous-officiers et de soldats, le regard dans le vide ; ils sont sans réaction. Le champ n’est pas clôturé, les sentinelles sont peu nombreuses, une évasion doit être possible. Vainement, il tente de reconnaître une tête amie ; rien. Il décide de s’approcher des limites du champ, entre deux sentinelles suffisamment éloignées l’une de l’autre. Il a remarqué une tranchée. En rampant à l’abri des regards, il doit pouvoir atteindre un petit bosquet d’où des ronces à hauteur d’homme s’étirent sur plus de cent mètres. La liberté est là. Un sergent-chef d’infanterie métropolitaine a remarqué l’attitude du capitaine, spontanément il se dirige vers lui :

– Salut mon capitaine ! Si vous êtes d’accord, on fait équipe…

Jacques est un peu surpris. Ce petit bonhomme a l’œil vif, a rapidement analysé la situation. De plus il a l’air physiquement costaud, un corps tout en muscles et un cou de taureau ; pourquoi pas.

– C’est d’accord chef. Observons les sentinelles dans leurs mouvements et à la première possibilité on prend la clé des champs.

– Mon capitaine, il n’y a pas assez de monde du côté du fossé. Je vais demander à quelques gars de faire mouvement pour faire un écran.

– Très bonne idée.

Sans se précipiter, le sergent-chef va vers un petit groupe de soldats, discute un court instant, puis se dirige vers le groupe suivant. Il ne faut que vingt minutes pour qu’une masse d’uniformes glisse vers le bord du champ, faisant un écran sur environ cinquante mètres.

– Chef ! C’est le moment.

L’écran humain ainsi formé, permet aux deux candidats à l’évasion de se laisser glisser dans le fossé et de ramper vers la haie de ronces. Au même moment, un groupe de soldats déclenche une bagarre du côté opposé de nos fugitifs, détournant l’attention des sentinelles. C’est fait, ils sont libres. Au bout d’une heure de marche, ils s’accordent une pause à la limite d’un bois, à environ cinq cents mètres d’un village. Jacques tend la main à son camarade d’évasion :

– Capitaine Jacques Heller ; officier d’Etat-major à la 87ème DIA.

– Sergent-chef Langlois Joseph, ex-prisonnier de guerre…

C’est un véritable fou rire nerveux qui secoue les deux hommes, au risque de se faire repérer. Les voici adossés à un arbre pour rechercher leur souffle. Machinalement, Jacques vide le contenu du petit sac en toile forte qu’il avait fixé sur son ceinturon. Il n’a plus son arme, ni sa montre. L’inventaire est rapide ; un morceau de savon, une brosse à dents, un tube de dentifrice et un portefeuille ne contenant qu’une photo de Joséphine, le reste…disparu. Langlois, lui propose sa gourde :

– Ce n’est que de l’eau…mais avec les temps qui courent…

– Nous allons attendre la nuit ici. Ce soir nous nous approcherons du village pour voir ce qui s’y passe.

Les deux hommes sont reposés, mais la faim tenaille les estomacs, ce qui donne le courage nécessaire pour inspecter le village. Le jour est tombé mais aucune lumière ne se dévoile dans les habitations. Rien, personne, pas un bruit. Les fugitifs pénètrent dans une maison dont la porte n’est pas fermée. Langlois allume son briquet ; le lieu est habité pourtant. Horloge en marche, vaisselle dans l’évier, cendres fraîches dans la cheminée et, miracle, du pain sur la table. La fouille commence, il faut trouver à manger. Langlois s’en occupe tandis que Jacques allume un petit feu qui éclaire suffisamment la pièce. Victoire ! Du lard, des œufs, du beurre, un fromage, du vin…Les gens ont fui précipitamment.

– Langlois, pendant que vous préparez ce festin, je vais faire le tour du village.

Il ne faut pas longtemps à Jacques pour comprendre que les habitants ont abandonné leur village ; ou plutôt un hameau d’une trentaine de maisons. Aucune trace des Allemands non plus ; la peur a sans doute provoqué la fuite des habitants. Un repas chaud et une bonne nuit de sommeil les attendent.

Le petit déjeuner se limite à du lait chaud et du pain beurré, rapidement absorbé. Maintenant, il faut faire le point. Jacques a découvert un almanach des P.T.T. avec une carte du département, il est à peine à quatre-vingt kilomètres de chez lui, la Champagne. Le problème est que nos deux fugitifs n’ont aucune information. Où sont les troupes françaises ? Où sont les troupes allemandes ? Où sont les Français ? Ils décident de prendre à travers champs en direction du Sud. Ce n’est qu’au bout de deux heures de marche qu’ils aperçoivent un prêtre sur une bicyclette.

– Oh ! Le curé…Par ici.

Surpris, le curé cycliste freine son engin dans un bruit d’enfer.

– Que faites-vous là ? Il y a des Allemands partout sur les routes.

– Nous sommes des évadés et cherchons à rejoindre une unité française.

– Mon pauvre ami ! Il ne reste rien de votre armée. Reims est tombé…Les anciens de 14 doivent se retourner dans leurs tombes.

– Pouvez-vous nous aider monsieur le curé ?

– Bien sûr, je vais vous cacher dans mon presbytère jusqu’à ce que le calme revienne.

– Mais où sont donc les habitants ? Toutes les maisons sont vides.

– Certains ont pris la route vers le Sud, avec leurs balluchons. D’autres se cachent dans la forêt. Vous savez, il n’existe plus d’autorités dans ce pays. Plus de maire, plus de poste, plus de téléphone, ni médecin, ni pompiers…plus rien ne fonctionne. Nous n’avons que des informations par la radio.

Au bout de deux kilomètres environ, le chemin en sous bois débouche sur des champs de blé. De là, on aperçoit un village. C’est Rebais en Seine et Marne. Une fois installé dans le presbytère, une vieille femme fait son apparition. Dès qu’elle aperçoit les deux soldats, elle se signe plusieurs fois d’un geste rapide en poussant de petits cris : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! ».

– Allons Clémence ! Ce sont des soldats français…Apportez-nous une bouteille de vin, ça nous fera du bien après toutes ces émotions.

Les trois hommes s’installent autour de la table.

– Pardonnez-nous, mais nous ne nous sommes pas présentés : capitaine Jacques Heller et voici le sergent-chef Langlois.

– Abbé Germain…Avec les temps qui courent, ce n’est pas la meilleure des blagues.

– Une question monsieur l’abbé ; quel jour sommes nous ?

– Nous sommes le lundi 10 juin…Mais attendez…c’est le moment des informations à la radio.

Dès que le bouton de mise en marche du poste radio est actionné, un grésillement se fait entendre. L’abbé manœuvre la molette de recherche des stations, puis, une voix se fait entendre : « …après cette pause musicale, nous allons vous communiquer les dernières nouvelles…Ce matin, l’Italie a déclaré la guerre à l’Angleterre et à la France. Le président Lebrun… ».

– Ben, ça alors ! Mon capitaine, il faudra choisir un autre coin pour les congés payés.

– Pour Reims c’est cuit. Le Sud, c’est l’aventure…Monsieur l’abbé, pouvez-vous nous héberger quelques jours, le temps d’en savoir un peu plus sur les évènements en cours.

– Aucun problème capitaine.

Les jours passent. La plaie sur le crâne de Jacques est en bonne voie de guérison. Ce repos forcé a permis aux deux fugitifs de se refaire une santé. Ils préparent leur fuite vers le sud en s’équipant chacun d’un sac à dos avec le nécessaire de survie. Jacques, à la surprise de l’abbé et de Langlois, un soir après le repas, met sur la table un tube de dentifrice.

– Voici toute ma fortune.

Les deux hommes le regardent avec étonnement ; peut être que la blessure à la tête…Sûr de son effet, Jacques ouvre le tube par l’arrière pour en extraire un rouleau de papier argenté, essuie sommairement le papier et le déroule. Cinq billets de mille francs apparaissent, en parfait état.

– Et voilà le travail !

– Ben ça alors !

– C’est un miracle !

– Non monsieur l’abbé. Les Allemands nous dépouillent de tous nos objets de valeur en cas de capture. Le sachant, j’ai anticipé en cachant l’argent dans du papier argenté d’une tablette de chocolat que j’ai glissé, par l’arrière dans le tube de dentifrice aux ¾ vide.

Depuis une semaine, c’est devenu rituel, chaque soir, au moment des informations, les trois hommes se retrouvent devant le poste radio. Les nouvelles ne sont pas bonnes ; le 14 juin, les Allemands sont entrés dans Paris. Le 16, le président Lebrun fait appel au Maréchal Pétain qui forme un nouveau gouvernement. Une lueur d’espoir pour beaucoup dans ces moments difficiles. Mais le lendemain, le Maréchal, dans une allocution radiodiffusée, demande de cessez le combat.

– Je crois que c’est le moment de partir. Mais je me méfie, la paix n’est pas signée et les Allemands sont toujours là.

– Vous avez raison mon capitaine, je n’ai pas l’intention de jouer au prisonnier de guerre.

– Demain matin nous partirons.

Sur les conseils de l’abbé, ils feront une halte à Villiers-St.Georges, un ami prêtre comme lui. Ils pourront se ravitailler et se reposer avant de continuer vers la liberté.

– Merci l’abbé, soyez prudent et que Dieu vous garde.

Sac à dos, un béret sur la tête pour cacher son pansement, Jacques s’élance sur la route, suivi de son compagnon d’infortune. Le 19 juin, en fin de journée, ils arrivent en vue de Villiers-St.Georges. Prudents, ils marquent une pause et attendent que le jour tombe. Comme ils sont toujours en uniforme, ils évitent d’être vus, marchent à travers la campagne à l’écart des routes, évitent les inconnus. Pendant qu’ils marchaient dans la campagne, les évènements se sont précipités. Le jour de l’allocution du Maréchal, demandant de cesser le combat, un secrétaire d’Etat et général à titre temporaire, quitte la France pour Londres, avec un ordre de mission de Paul Reynaud. Ce général se nomme de Gaulle. Le 18 juin, de Gaulle lance un premier appel à la B.B.C. refusant la défaite, il demande de continuer le combat. Il lance un second appel le lendemain, demandant aux Français de continuer à se battre et de le rejoindre à Londres. Ces deux appels seront entendus par très peu de Français, c’est de bouche à oreille que ces messages seront véhiculés et il faudra de longs mois pour que la France n’ignore plus que le combat continue. Il faut savoir aussi que les quarante et un millions de Français de 1940 ne possèdent que trois millions de postes T.S.F. Jacques et son compagnon ignorent tout de ces évènements.

– Bonsoir monsieur l’abbé ; c’est l’abbé Germain qui nous envoie vers vous…

– Entrez ! Entrez vite mes amis.

– Y a-t-il des Allemands dans le coin ?

– Pas régulièrement. Ils ne font que passer dans le village au rythme des patrouilles. Il y a un P.C. à Provins.

– Pouvons-nous dormir ici cette nuit ?

– Mais bien entendu ! Pendant que vous faites un brin de toilette, je vais demander à Lucienne, ma bonne, de vous préparer un repas.

Propres et repus, les deux soldats, détendus et rassurés, s’informent des dernières nouvelles. La France prend une déculottée comme jamais dans son histoire militaire. L’inaction des premiers mois de guerre, a redonné confiance au peuple. Le bal du samedi soir a repris, les matchs de football du dimanche également. L’efficacité certaine de la Ligne Maginot a fait le reste. Ligne Maginot où les soldats désœuvrés labourent les champs des paysans des environs, pour ne pas mourir… d’ennui. De plus, les vingt-quatre gouvernements qui se sont succédés entre 1917 et 1938, ont largement contribué à lasser les Français de la politique. Dure et brutale est devenue la réalité des derniers jours. La discussion dure encore un long moment et les trois hommes arrivent au même constat ; l’ecclésiastique, le militaire et l’ouvrier métallurgiste du Nord, pensent qu’ils ont été trompés, manœuvrés et mal informés, depuis des années. Le prêtre ne veut pas s’acoquiner avec un occupant qui depuis des années pourchasse et emprisonne les Juifs, les Gitans…Le capitaine doute sur la capacité de son ancienne idole, le Maréchal, pour sauver la France et le métalo du Nord peste contre les politiciens « faiseurs de bonnes phrases ». La nuit sera courte mais confortable et réparatrice. Tôt, le lendemain matin, les deux fugitifs quittent l’abbé pour une nouvelle étape qui doit les conduire à Brienon, près d’Auxerre ; une étape d’une centaine de kilomètres environ. Ils ont trois jours de vivres et beaucoup de volonté. Ce qui les fait rire, c’est qu’ils poursuivent l’armée allemande qui est signalée à hauteur de Dijon le 19 juin au soir. Le 22 juin au soir, ils arrivent enfin à Brienon.

A l’entrée du gros bourg, un villageois les aperçoit et fait de grands signes indiquant de venir vers lui. La décision est instantanée, ils foncent vers la demeure de l’homme.

– Vous êtes fous ! Il y a une colonne de soldats allemands au centre du bourg pour passer la nuit.

– Merci de nous prévenir…

– Vous êtes des évadés ?

– Eh oui ! Depuis le 9 juin nous poursuivons les « boches » vers le Sud, mais ils avancent vite les cochons.

– Vous n’êtes pas les premiers à passer par là.

– Capitaine Heller, voici le sergent-chef Langlois. Nous pensions nous rendre chez le curé du village, mais je crois que c’est compromis.

– Vous pouvez rester chez-moi pour cette nuit, mais dans la grange. En cas de problème …je ne suis pas au courant.

– Merci quand même !

Le jour se lève tôt à cette époque de l’année et la chaleur est particulièrement élevée depuis quelques jours. Les deux hommes sont réveillés depuis un moment déjà, quand la porte de la grange s’ouvre :

– Debout là-dedans !

– Bonjour !

– Voilà du café chaud…Les Allemands sont partis avant l’aube, vous ne risquez plus rien.

– C’est parfait mon capitaine…Nous allons pouvoir continuer à les poursuivre. Sus aux boches !

– Je vois que le moral est bon ; tant mieux, nous ne sommes pas au bout de nos peines.

– Il paraît que ça pète encore du côté de Beaune et Autun.

– Nous partons…Avez-vous de quoi manger, j’ai de l’argent pour vous payer…

– Je vous ai préparé quelque chose et n’insultez pas un ancien combattant avec votre argent.

Les voilà sur de nouveaux chemins, toujours vers le Sud, et, en fin de journée, ils sont à portée de fusil de Chablis qu’ils aperçoivent là-bas. Trop dangereux, ils décident de demander l’hospitalité dans une ferme isolée. La porte s’ouvre…

– C’est quoi ? Hurle une voix de femme.

– Soldats français évadés ; pouvez-vous nous aider ?

– Ah oui ! C’est vous qui défendez la France…François ! Viens voir notre glorieuse armée.

La bougresse n’est pas tendre avec les deux fugitifs, elle ne pardonne rien, surtout pas à son mari. A chaque fois qu’elle parle, c’est un obus qui fuse entre les murs, que le pauvre homme prend en pleine tête.

– Tu t’en occupes…Je ne veux pas les voir.

– Vous pouvez dormir dans le hangar là-bas. Je n’ai que du fromage à vous offrir ; du chèvre, mais du bon. Ma femme…

– Ce n’est pas grave ; au réveil nous serons déjà sur la route. Merci monsieur.

Une fois seul avec Jacques, Langlois, qui travaille toujours dans la dentelle ;

– Brrrr ! On s’étonne qu’il y ait de plus en plus de célibataires !

Nouvelle étape. Les voici sur la route, en direction de Vézelay. A un carrefour qu’ils doivent franchir, un jeune homme marche seul sur la route, sans précaution particulière. Jacques le hèle pour qu’il s’approche d’eux :

– Salut mon gars ! Tu n’as pas peur des Allemands ?

– Salut ! Vous n’êtes pas au courant ? L’armistice a été signé le 22, à Rethondes. La guerre est finie. Venez avec moi jusqu’à la ferme, mon père vous expliquera…C’est à vingt minutes de marche.

– On te suit.

Effectivement, dans une courbe de la route, un chemin de terre se dirige droit vers une énorme bâtisse, dont la toiture descend très bas. L’endroit semble isolé de tout. Un homme, le père sans doute, observe leur approche.

– Alors les bidasses ! Au chômage ? Vous l’avez brillamment perdue cette guerre, en deux temps trois mouvements. Félicitation ! Que voulez-vous ?

– Bonjour monsieur ; ne soyez pas trop dur ! Nous nous sommes bien battus, j’ai été blessé, fait prisonnier, puis je me suis évadé avec mon camarade Langlois. Nous n’avons pas l’intention de retomber entre leurs pattes. Ensuite, nous ignorons la situation du moment.

– Entrez ! Je vais quand même vous servir un verre.

L’homme explique alors la situation telle qu’il l’a entendue à la radio.

– Une convention d’armistice a été signée à Rethondes, dans le wagon de l’armistice de 18 ; quel affront !….Elle prévoit la division de la France en zone occupée au Nord, et en zone libre au Sud. Ces zones sont séparées par une ligne de démarcation. Des postes « frontières » le long de la ligne, contrôlée par les Allemands. La convention prévoit aussi la démobilisation des troupes, le désarmement des navires de guerre qui seront rassemblés dans leurs ports d’attaches. Itou pour l’aviation ; entrée en vigueur le 25 juin des deux conventions d’armistice avec l’Allemagne et l’Italie. Car les « Ritals » se sont mis dans coup…à moindre frais. L’Alsace et la Lorraine sont de nouveau allemandes.

Jacques et Langlois sont effondrés. Ils restent sans voix.

– Mais vous en faites dont pas, les gars ; le Maréchal va arranger ça. Vous pouvez rester là pour cette nuit. Ma femme et ma fille ne vont pas tarder de revenir avec les bêtes, elles vont nous préparer un repas…Vous n’êtes pas déserteurs au moins ?

– Vous avez ma parole d’officier. Merci pour votre hospitalité.

– A 19 heures, nous écouterons les communiqués à la radio.

Dehors, le tintement des clochettes annonce l’arrivée du troupeau. Les deux femmes dirigent les bêtes avec adresse, poussant d’une voix forte, des onomatopées, que les animaux semblent comprendre. En voyant les soldats, elles ne sont pas surprises. Depuis quelques temps, c’est comme sur les Champs-Elysées, un véritable défilé.

– Joséphine ! Nous avons des invités ce soir. Tu nous fais un bon repas.

– Joséphine…C’est le prénom de ma femme, elle doit être morte d’inquiétude d’être sans nouvelles.

– Vous êtes d’où mon capitaine ?

– Champenois, cher monsieur. Officier de carrière, j’étais en garnison en Algérie lorsque la guerre a éclaté. Ma femme est toujours à Alger.

Le repas n’est pas encore terminé au moment des communiqués. Tous ensembles, presque religieusement, dans un silence total, les regards fixent le poste radio. Le maître des lieux s’est levé, a manœuvré quelques molettes, l’oreille collée au poste. Soudain, la « voix » se fait entendre : « …Nous allons maintenant vous communiquer les dernières nouvelles. Monsieur Pierre Laval a été nommé ce matin, vice-président du Conseil…Monsieur Adrien Marquet, ministre d’Etat…Les combats ont cessé…Nous reprenons notre intermède musical… »

– Bizarre ! Il ne se passe rien dans notre pays, j’ai l’impression qu’il y a des cachotteries. C’est bien la peine d’avoir acheté une T.S.F.

– La censure sans doute. Mais je voudrais bien savoir où passe cette ligne de démarcation.

– Demain matin je vais au bourg, je me renseigne à la mairie ; c’est mon frère qui est maire.

Il va être midi bientôt. La chaleur se fait déjà sentir. Langlois, devenu cordonnier pour la circonstance, répare ses godillots dans un coin de la grange. Jacques attend avec impatience le retour du propriétaire. Un doute a traversé son esprit ; et si le vieux était allé les dénoncer ?

– Tiens ! Voilà mon homme qui revient.

Ouf ! Il est seul. De loin, il fait en grand geste du bras pour dire que tout va bien.

– Les gars, vous n’êtes pas au bout de vos peines ; venez avec moi, j’ai une carte que m’a donnée mon frère.

La carte est dépliée sur la table de la cuisine ; un traçage au crayon gras de couleur marque une ligne entre Moulins et Chalons. L’homme explique :

– En gros, la ligne de démarcation démarre à Saint-Jean-Pied-de-Port, près de Bayonne, remonte vers Orthez, Mont-de-Marsan, Angoulême, Poitiers, Vierzon, Bourges, Moulins, Digoin, Chalon, Lons-le-Saunier, puis vers la Suisse. Ensuite, les Italiens occupent les Alpes, de Grenoble à Nice. Méfiance quand même ; à quelques kilomètres près… personne ne possède de carte précise.

– Si je comprends bien, nous avons une frontière à l’intérieur de notre propre pays.

– Qui contrôle cette ligne ?

– Pour le moment, c’est l’armée allemande. Autre chose ; vous aviez raison mon capitaine, après l’annonce de l’armistice, des soldats évadés se sont rendus aux autorités, ils ont immédiatement été internés.

– Bien ! Il ne nous reste que 150 kilomètres à faire…à pied. Ce qui fait 5 à 6 jours si tout va bien.

– D’après mon frère, il y a beaucoup de contrôles routiers.

Le 30 juin, Jacques et son camarade arrivent en vue de Digoin. Ils décident de tenter l’aventure à la tombée du jour et de se présenter à la première habitation de la ville. Bientôt il sera 21 heures, entre chien et loup ils s’approchent de la maison choisie. Jacques, frappe à la porte ; rein ne bouge. Il insiste, pendant que Langlois observe les alentours. Une fenêtre à l’étage s’ouvre :

– C’est quoi ce raffut ?

– Prisonniers français évadés, pouvez-vous nous aider ?

L’homme ne dit pas un mot et referme la fenêtre. La lumière s’éteint. Les deux fugitifs se regardent, l’œil interrogateur. Au bout d’un instant, Jacques est prêt à repartir quand la porte s’ouvre enfin:

– Entrez !

– Merci monsieur !

Une fois la porte fermée, l’homme tire les volets de la pièce puis allume la lumière. Il toise les deux soldats qui ne sont pas en état de défiler un quatorze juillet. Depuis plusieurs jours, ils ne se sont lavés que sommairement, leur uniforme est maculé de terre et froissé. Mal rasé, Jacques a plutôt l’air d’un routier du Moyen âge qui dévalisait nos campagnes que d’un officier de l’armée française, tandis que Langlois, une barbe noire de plusieurs jours et sa carrure de tueur des Halles, ferait peur à un régiment de Lanciers.

– Capitaine Heller…sergent-chef Langlois. Désolé pour la tenue et l’heure tardive. Mais nous n’avons plus le choix.

– Ce n’est pas grave…Débarrassez-vous de vos sacs et commençons par boire un verre.

L’homme a la soixantaine, une belle allure. L’intérieur de sa maison est coquet et parfaitement tenu. Il semble vivre seul. Langlois qui scrute les lieux, se rassure lorsque leur hôte précise qu’il est célibataire et qu’il vit seul.

– J’ai terminé la guerre…l’autre…avec le grade de commandant, la Légion d’Honneur et la croix de guerre avec cinq citations…sans une égratignure. Mes camarades disaient que j’avais une veine de cocu. Ils avaient raison ; à mon retour ma femme n’était plus à la maison.

– Heu !…Désolé mon commandant…

– Mais racontez-moi votre affaire…

Jacques raconte alors leur épopée depuis sa blessure puis la rencontre avec Langlois. Maintenant ils sont à bout de ressources et cherchent à rejoindre la zone libre. Langlois, réserviste, sera sans doute démobilisé, mais ne désire pas retourner dans le Nord occupé. Lui, veut rejoindre sa famille à Alger et reprendre son service.

– Pour commencer, vous allez dans la salle de bain ; je m’absente une petite heure. Je ne reviendrai pas seul, des amis m’accompagnerons, soyez sans crainte.

Jacques et son compagnon ne se font pas prier et profitent largement de la baignoire et de l’eau courante, un luxe auquel ils n’avaient goûté depuis longtemps. Un capitaine et un sergent-chef, s’amusant dans une salle bain comme des jeunes recrues, situation qui les fait rire de bon cœur.

Une petite heure plus tard, le commandant revient avec un prêtre, un gendarme et une vieille femme. Chacun des hommes porte une valise à la main.

– Ah ! Vous avez l’aspect plus humain…Voici Reine, ma bonne, l’abbé Guillaume et le gendarme Anselme. Et voici de quoi vous mettre en civil, car il n’est pas question de passer en tenue militaire.

– Nous avons mis en place un réseau pour aider ceux qui doivent passer en zone libre. Mes scouts, qui connaissent bien la région, servent de guides. Les bois et les pistes n’ont pas de secret pour eux.

– Demain matin, pour traverser la ville, je mets à votre disposition le fourgon cellulaire et deux gendarmes. Vous débarquerez devant un café ; et vous vous installerez à une table à l’intérieur, sans passer de commandes. Si on vous sert un café, tout va bien. Si on vous sert un rouge, vous buvez et vous partez vers le centre ville à la recherche du presbytère de l’abbé.

– Nous avons de nombreux évacués de la faïencerie de Sarreguemines dont beaucoup ne parlent pas français. Il est difficile de savoir exactement ce qu’ils pensent de la situation. Par conséquent, nous évitons de les mêler à nos activités clandestines.

– Voilà ! Reine vous a préparé un petit encas et une chambre.

Durant tout ce temps, Jacques et Langlois sont allés d’étonnement en étonnement. Ils ont l’impression de vivre dans un autre monde ; un monde secret où l’instinct de survie l’emporte sur le danger et les risques. Dans cette France devenue subitement pétainiste, se réfugiant derrière un vieux maréchal, quelques uns pensent que le combat doit continuer.

– Mes respects, mon commandant ! Hier soir nous n’avons même pas pris le temps de vous remercier. Tout est allé si vite…Je pense que nous sommes un peu déconnectés des réalités du moment, depuis que nous errons dans les campagnes.

– Dernière nouvelle mes amis ; hier 1ier juillet, le gouvernement c’est installé à Vichy.

– Une question mon commandant. Ce général qui, depuis Londres, demande de continuer le combat, c’est qui au juste ?

– Vous voulez parler de de Gaulle…Sans doute un patriote, mais je le crois un peu rêveur. Ah ! Voici les gendarmes…

Jacques et son camarade, en civil désormais, ne savent plus si le salut militaire ou une poignée de main est de rigueur pour faire les adieux au commandant. Jacques tend la main :

– Merci pour votre aide, mon commandant.

– Je rêve peut être aussi, capitaine, mais tout ce que je peux faire contre les « fridolins » me fait énormément de bien au moral. Si vous pouvez, faite-moi un petit mot pour savoir si vous êtes bien arrivé à Alger. Tenez ! Apprenez l’adresse par cœur et détruisez le papier.

La suite s’est déroulée comme dans un rêve. La traversée de la ville, le café, la jeune fille qui les guide vers les bois, le groupe de scouts en tenue qui arrive en chantant, un grand qui se détache du groupe pour les rejoindre, trente minutes plus tard :

– Vous êtes en zone libre…Bonne chance !

Langlois, les mains sur les hanches, regarde le jeune scout disparaître dans les fourrés. Ses camarades vont repasser sur la route en chantant, il rejoindra les rangs et chantera avec eux sur le chemin du retour. Jacques, tout aussi surpris, mais lucide, tend la main à son compagnon :

– Monsieur Langlois, nous sommes libres !

Sans précaution particulière, les deux hommes prennent la route en direction de Dijon, à la recherche d’un arrêt de car. Puis, la gare de Dijon où Jacques prend deux billets de troisième classe pour Marseille, ils arrivent le 4 juillet au matin à la gare Saint-Charles. Une foule incroyablement dense se déplace dans tous les sens ; les porteurs avec leur diable, se faufilent dans cette cohue et distancent leurs clients qui les poursuivent en soufflant comme des vieilles forges. Des groupes de personnes semblent en colère, on entend des « salauds d’Anglais », « Des alliés ça ! Des traîtres oui ! ». Que se passe-t-il ? Langlois, curieux, s’adresse à un homme visiblement irrité :

– Il y a un problème avec les Anglais ?

– Plus qu’un problème…Vous n’êtes pas au courant ? La flotte britannique a attaqué la flotte française, hier, à Mers el-Kébir ; 1297 marins français ont été tués…C’est ça le problème.

Jacques et Langlois restent sans voix ; sommes-nous en guerre avec les Anglais ? L’affaire se complique sérieusement, les esprits sont embrouillés, des rumeurs circulent, vraies ou fausses. Ceux qui détiennent une parcelle d’autorité, ne savent plus à quels saints se vouer. Les administrations sont en pleine effervescence, ils passent plus de temps à lire les nouvelles directives de Vichy, qu’à gérer le pays. Pourtant, il faut prendre une décision. Jacques demande à son compagnon d’infortune de rester à l’écart, le temps de se renseigner auprès des deux gendarmes en faction près de la sortie. Si l’affaire tourne mal, il pourra s’échapper.

– Bonjour messieurs ! Je cherche le bureau de garnison ; pouvez-vous m’indiquer l’adresse ?

– Bien sûr ! Mais pour quelle raison voulez-vous cette adresse ?

– Je suis officier et je veux me mettre en situation régulière.

– Officier en civil ; c’est bizarre. Suivez-nous !

Jacques tourne légèrement la tête en direction de Langlois, du regard il lui fait signe de s’esquiver. Langlois a compris ; il prend sa valise et disparaît dans la foule. Jacques ne le reverra plus jamais. Dans le poste de police de la gare…

– Alors ! Monsieur l’officier, racontez-moi…

– Je suis un prisonnier évadé ; capitaine Heller de l’Etat-major de la 87ème DIA.

Puis, Jacques raconte son périple depuis sa blessure, sans faire mention de son camarade Langlois bien entendu, ni des gens qui les ont aidé.

– Nous allons vous remettre aux autorités militaires qui statueront sur votre sort. L’adjudant va vous conduire à Sainte-Marthe.

Il n’est pas en prison dans ce camp, mais la surveillance, les barbelés, les sentinelles, font que Jacques n’est pas très rassuré. En deux jours, il a déjà raconté plusieurs fois son aventure ; à chaque fois devant d’autres officiers et dans des bureaux différents. Il a toutes les peines du monde pour les convaincre de son identité et de la véracité de son histoire. Quinze jours se passent ainsi. Un avantage tout de même, il mange au mess officier et écoute la radio pour avoir des nouvelles qui le surprennent parfois : « …Aujourd’hui, 10 juillet, le parlement donne les pleins pouvoirs au Maréchal… », le lendemain, « Pour compter de ce jour, 11 juillet 1940, le Parlement est renvoyé… ». Enfin, le 24 juillet, il est demandé au bureau du chef du camp. Là, le colonel lui annonce :

– Mon cher camarade, nous sommes désolés de toutes ces formalités administratives. Mais vous comprenez qu’il nous est très difficile, en ce moment, de recouper les renseignements. Enfin, nous avons une réponse d’Alger favorable. Capitaine, vous pouvez retourner chez-vous…en Champagne. Vous n’êtes pas sans savoir que l’armistice limite à 100 000 hommes notre armée et vous êtes donc en disponibilité. Le trésorier va vous payer les arriérés de solde, un billet de train et un laissez-passer pour retourner en zone occupée. Bonne chance !

Jacques, instinctivement, a rectifié la position, serré la main qui lui était tendue et a quitté la pièce, furieux. Refaire en sens inverse, le trajet vers les ennemis qui occupent son pays…Impensable. Après avoir signé une douzaine de documents, le voici « libre ». Sans hésitation ; il se dirige droit vers le port. Au port de La Joliette, il cherche le moyen d’embarquer pour Alger. Sur sa fiche d’identité, l’adresse est bien Alger ; mais… ? Il obtient son billet sans difficulté ; il regarde la date imprimée sur ce sésame vers la liberté : 24 juillet 1940. Ce jour-là, la Lorraine est rattachée au gau de Sarre-Palatinat et l’Alsace au gau de Bade.

– Allô ! Allô ! Joséphine…c’est moi Jacques. Tu m’entends bien ? …Oui, tout va bien…oui, oui, tout va bien…Je suis à Marseille. Je prends le bateau demain soir pour Alger, j’arrive le 27, le bateau s’appelle le « Lamoricière ». Oui, oui, ma chérie…je t’embrasse.

Là- bas, à Alger, à l’autre bout du fil, Joséphine suffoquait de joie. Son Jacques est vivant. A l’arrivée du bateau à Alger il y a, comme c’est la règle, la vérification de l’identité des passagers qui se présentent, colonne par un, devant le commissaire du port. En arrivant dans cette grande salle aux immenses baies vitrées, Jacques constate que le commissaire est assisté d’un officier italien, qui, consciencieusement, reprend chaque document. Il revient alors discrètement vers l’arrière. Un marin, qui se trouvait là, comprend la situation et le fait remonter à bord. De là, il le fait descendre par la passerelle du personnel qui n’est pas surveillée ; le voici sur le quai.

– Jacques ! Jacques ! Par ici…

Un homme et une femme courent l’un vers l’autre, s’enlacent, s’embrassent. Scène courante sur les quais. Mais pour Joséphine et Jacques le moment est tellement fort qu’autour d’eux il ni a plus la mer, ni de bateaux, ni de passagers, ni de contrôle de papiers. Rien. Ils sont, à cet instant précis, seuls au monde. De l’autre côté des grilles de l’enceinte du port, Paul les attend dans sa voiture.

– Salut ! Le héros est revenu…Heureux de te revoir.

– Moi aussi. En avant ! Direction la maison.

Le téléphone sonne sans arrêt, toute la famille veut des nouvelles de Jacques et pour la énième fois, il raconte son périple. Paul vient souvent à la maison, il aime beaucoup dialoguer avec son beau-frère et les sujets ne manquent pas. Le 2 août 1940, le général de Gaulle est condamné à mort par Vichy. Jacques se rend bien compte de l’irritation de son beau-frère, à l’annonce de cette nouvelle.

– Mon cher Paul, ça tourne au vinaigre pour ton chef.

– Quoi mon chef ! Qu’en sais-tu ?

– J’ai senti depuis mon retour que ton choix allait plutôt vers Londres que vers Vichy…Rassure-toi, moi aussi. Ce que j’ai vu en métropole, me laisse penser que dans un avenir proche, les français vont se ressaisir et bouter les Teutons hors de France ; avec ou sans les Alliés. Le Français est trop rebelle pour supporter l’occupation d’une armée étrangère.

– Bon ! C’est vrai…je fais partie d’un réseau en liaison avec Londres. Pour l’instant nous ne savons pas quelle attitude va prendre l’armée en Afrique du Nord, la marine en particulier après le coup de Mers el-Kébir.

– Je ne veux rien connaître de ton réseau, mais j’ai une proposition à te faire. Il faut que je me présente aux autorités militaires et je ne sais pas du tout ce qu’ils vont faire de moi. Mais, si je suis réintégré à l’Etat-major d’Alger, tu auras des renseignements de première main.

A la grande surprise de Jacques, dès qu’il est arrivé à l’Etat-major, il retrouve quelques anciens camarades et son colonel. Il est réintégré avec son grade, et en prime, il est informé qu’il est cité à l’ordre de la division et qu’il est titulaire de la croix de guerre*.

Ce jour-là, Paul est très excité. Il vient rendre visite à sa sœur et attend avec impatience le retour de son beau-frère.

– Salut Paul ! Quel bon vent t’amène ?

– Salut Jacques ! Cette fois nous pensons savoir de quel côté est l’armée. Figure-toi que le « Massilia » est arrivé à Casablanca, le 16 août. Les parlementaires sont gardés à vue, les militaires arrêtés et inculpés d’abandon de poste devant l’ennemi.

– Je te comprends, à l’Etat-major, c’est la même panique. Militaires respectueux des ordres, fidèles à l’Etat, mais aussi la haine de l’Allemand pour beaucoup d’entre-nous. Il faut être patient, je pense que le vent va tourner, et bientôt…

– Ah ! Tu as des renseignements ?

– Ecoute bien la radio la semaine prochaine, tu auras une surprise.

Le 26 août 1940, le Tchad se rallie à la France Libre, le lendemain, le Cameroun suit, ainsi que tous les pays de l’A.E.F. sauf le Gabon. Le 31, Tahiti ** rejoint de Gaulle avec le « bataillon de

* Durant la guerre de 1939/45, il y eut quatre croix de guerre différentes : 1- Edouard Daladier propose dès le début du conflit, une croix de guerre identique à celle de 1914/18 avec l’inscription 1939 mais le ruban en deux bandes rouges extérieures encadrant quatre bandes vertes séparés par trois fines rayures rouges. 2- Vichy, décret du 28 mars 1941, ruban vert strié de six raies noirs, inscription 1939-1940. 3- Général Gouraud, commandant en chef en A.F.N. ruban identique à 1914/18, inscription 1943. 4- L’ordonnance du 7 janvier 1944 du Comité français de la Libération Nationale confirme celle créée par le décret du 26 septembre 1939.

** En 1940, à l’appel du général de Gaulle, 600 volontaires Calédoniens, Tahitiens et Néo-Hébridais, forment, sous le commandement du commandant Broche, ce que l’on surnommera rapidement le « bataillon des guitaristes ». Bir Hakeim, el-Alamein, Italie, France, seront leurs étapes victorieuses.

guitaristes » du commandant Broche. Ils rejoindront les combattants de la France Libre avec leurs camarades de Nouvelle-Calédonie qui se rallient le 24 septembre. Entre-temps, le 9 septembre, les établissements français de l’Inde, coupent les ponts avec Vichy.

Le 6 septembre 1940, le général Weygand est nommé délégué général en A.F.N. Le même jour, la B.B.C. diffuse pour la première fois, l’émission « Les Français parlent aux Français ». Tandis que pour l’ensemble du pays, entrent en vigueur les cartes de rationnement le 23 septembre et, le 25 septembre, le rétablissement des relations postales entre les deux zones, au moyen d’une carte interzone pré-imprimée. Les Français subissent des bouleversements dans leur vie quotidienne qui tournent parfois au drame, comme les transferts de fonds interrompus d’une zone à l’autre, laissant les gens sans argent. Ou encore les stupides cartes interzones sur lesquelles il faut biffer la mention « je ne suis pas mort ». Les « frontaliers » doivent posséder un ausweiss pour travailler dans les champs de l’autre côté du village…Jacques va profiter de la carte interzone pour donner de ses nouvelles au commandant, à Digoin, avec un petit texte autorisé sur trois lignes :

« Mon cher Oncle, tout va bien pour moi et j’ai retrouvé le même emploi qu’avant les évènements. J’ai malheureusement perdu mon compagnon de route sur le quai de la gare. Merci, pour les colis, je t’embrasse Jacques ».

Pour Paul et Jacques, c’est une période de doute. Nombreux sont ceux qui hésitent pour s’engager dans un camp ou un autre ; entre Vichy, Giraud ou de Gaulle, même au sein de l’armée les sentiments divergent. L’ « an quarante » a sans doute été la période la plus tragique de notre histoire. La France va s’enfoncer durant quatre années vers une situation particulièrement dangereuse ; celle d’un pays chaque jour plus asservi et à la limite du démantèlement. Les espoirs que les Français avaient placés dans le régime institué le 10 juillet 1940 et la capacité des nouveaux dirigeants politiques à sauvegarder l’essentiel, vont être déçus rapidement. La Résistance, extérieure et intérieure, réduite à un petit nombre en 1940, va trouver un essor naturel par le fait d’une dictature maréchaliste et une soumission à l’étranger. Elle se trouvera encore facilitée à partir de février 1943 par l’instauration du Service du Travail Obligatoire (S.T.O.).

Il est probable que la poignée de main de Montoire, le 24 octobre 1940 ait, silencieusement dans un premier temps, imprimé une gène, voire une honte, dans l’esprit des Français. Puis, avec le temps, les exigences du III° Reich vont croissant et le débarquement des Alliés en Afrique de Nord, le 8 novembre 1942, amène l’occupation de la zone sud, qui cause à son tour le sabordage de la flotte française à Toulon. Non seulement Vichy perd alors tous ses atouts pour « négocier » avec l’Allemagne, mais, depuis deux ans, les colonies sont passées une à une dans le camp du général de Gaulle. Vichy devient un Etat fantoche, alors que la France était le seul pays européen, en 1940, à s’être engagé officiellement dans la collaboration. Durant cette période confuse, la population civile française va être attentiste et se soucier principalement du bon fonctionnement du marché noir pour survivre.

Une partie de l’armée d’armistice, officiers de carrière en tête, va entraîner des hommes, stocker du matériel militaire, des armes, des munitions, à l’insu des Allemands et sans engagement politique, en vue du jour d’une reprise des combats. L’O.R.A.* (Organisation de résistance de l’armée) se tourne d’abord vers Giraud mais de nombreux faits troublent les esprits comme la dissolution de l’armée d’armistice le 28 novembre 1942, l’assassinat de l’amiral Darlan, à Alger la veille de Noël 1942, les succès militaire de Leclerc qui, parti du Tchad, s’empare de Mourzouk et prend le contrôle du Fezzan italien. En Algérie, depuis l’abrogation du décret Crémieux, qui accordait aux juifs d’Algérie la nationalité française, de nombreux juifs entrent en résistance…il faudra attendre le début de 1943 pour que la situation s’éclaircisse. Pendant ce temps, les Alliés préparent un débarquement en Afrique du Nord, sans en avertir le général de Gaulle. Situation extraordinaire de pourparlers entre Américains et représentants de Vichy à Alger, entre Américains et Giraud qui ne veut pas des Anglais dans cette affaire. Les Américains contourneront cet obstacle en utilisant les soldats anglais sous l’uniforme des U.S.A., et en promettant à Giraud le commandement des troupes, une fois le débarquement terminé. Le nom de Giraud avait été avancé par son ancien aide de camp de 1940, Jacques Lemaigre-Dubreuil, mais il omit d’informer les résistants et les Américains que Giraud était un admirateur de Pétain et de la « Révolution nationale ».

Un énorme convoi de 310 navires est en formation à Gibraltar. On s’interroge sur sa destination ; les Italiens, le comte Ciano en particulier, pensent à un débarquement en A.F.N., tandis que les Allemands pensent que se sont des renforts pour Montgomery pour lui permettre d’accélérer son offensive après la rupture du front italo-allemand à El-Alamein. Le débarquement sera donc une surprise totale pour les Allemands, un camouflet pour de Gaulle et une situation dramatique pour les acteurs qui vont participer à ces trois jours de combats **. Après de longs mois de négociations entre la Résistance en Algérie et les représentants américains, il a été décidé que les personnalités civiles et militaires, ainsi que les points stratégiques, devront être neutralisés durant quelques heures afin de désorganiser le commandement et pour permettre aux Alliés d’intervenir sans heurts. A Alger, le 6 novembre 1942, les principaux responsables de la Résistance, se rencontrent pour la première fois chez le professeur Henri Aboulker, pour prendre connaissance des évènements à venir et de l’action à mener. Certains ont la surprise de rencontrer des amis de longues dates, mais ils ignoraient leurs appartenances respectives au réseau de la Résistance, tant le secret avait été rigoureusement respecté. Une corvette anglaise devait livrer 750 pistolets-mitrailleurs Sten, et les munitions, à Cherchell. A la suite d’une erreur de transmission, le rendez-vous avec la corvette ne se fera pas. Les résistants ne disposeront que de vieux fusils Lebel cachés aux Commissions d’Armistice. Le 7 novembre, le point de la situation fera ressortir que sur les 800 volontaires prévus, 600 seulement sont disponibles, 2/3 sont juifs. De plus, suite à l’absence des armes de la corvette anglaise, seuls 400 seront armés. Les chefs de groupes reçoivent leur ordre de mission et les dernières instructions. La mise en place doit se faire cette nuit.

* O.R.A. Organisation de résistance de l’armée reposant sur une structure professionnelle militaire, elle se tourne tout d’abord vers Giraud comme chef de la Résistance plutôt que vers de Gaulle. Son objectif est l’entraînement et la préparation pour le jour « J », sans engagement politique, et ses formations de Maquis pendant la période de la Libération étaient indépendantes de l’A.S. et des F.T.P. Avant le 6 juin1944, l’O.R.A. prenait des contacts et distribuait des armes. Avec les ordres de mobilisation du jour « J », les maquis de l’O.R.A. étaient solidement établis.

** Cette lamentable politique américaine va causer la mort de centaines de soldats français et américains au moment du débarquement en A.F.N. Pertes alliés : tués 479, blessés 720. Côté français : 1346 tués et 1997 blessés.

– Jacques ! Qu’est ce que tu fais là ?

– Salut Paul ! Tu vois bien, je distribue des armes et des brassards.

– Alors toi aussi…

– Ben oui ! Depuis mon retour en Algérie. Ne t’expose pas inutilement, ta sœur ne me le pardonnerait pas.

– A demain Jacques…Inch’Allah.

Vers 1h30 du matin, les groupes de résistants occupent leurs objectifs, munis d’ordres de missions, les chefs de groupe dans leurs uniformes d’officiers ou de sous-officier de réserve, ils relèvent sans difficulté les postes de gardes des vichystes. Casernes, centraux téléphoniques, Radio Alger, commissariats de police, préfecture…L’ensemble des objectifs est atteint. Au Maroc et à Oran, c’est la même activité. Le débarquement peut commencer.

Vers 3 heures du matin, tout Alger est réveillée, des détonations retentissent dans le port car les artilleurs canonnent les navires alliés. Paul et ses camarades occupent le Commissariat central, un point stratégique important dont ils resteront maîtres jusqu’à 18 heures. Jacques a rejoint son PC, de là, il oriente ses camarades officiers vers une non- intervention en diffusant de fausses nouvelles. Les hommes qui gardent les casernes sont des résistants, ses compagnons de l’ombre. Par radio, il apprend que l’aéroport de Blida est sous contrôle de la Résistance, ainsi que Alger-Maison Blanche et les batteries de Sidi- Ferruch. Durant cette nuit d’incertitude, les résistants vont au-delà de ce qu’ils espéraient. Le débarquement très compromis à Oran et au Maroc, par la violente riposte des forces de Vichy, réussit à Alger. Ce succès permit de neutraliser pendant plusieurs heures, les autorités civiles et militaires vichystes en AFN. Le « coup du 8 novembre » allait avoir pour conséquences le succès du débarquement des alliés et le retournement (progressif) de l’armée d’Afrique. Juin et Darlan se sont résignés à capituler vers 17h30. Le cessez-le-feu concernait uniquement Alger. Durant trois jours, Juin et Darlan vont refuser de donner l’ordre d’arrêter les combats d’Oran et du Maroc ou un combat fratricide se poursuit inutilement.

– Bonjour petite sœur ! Quelle nuit ! Jacques est rentré ?

– Il est aux arrêts…Mais il m’a téléphoné pour me dire de ne pas m’inquiéter, c’est pour la forme. Son colonel ne veut pas perdre la face.

– Ah ! J’ai vu cette nuit où étaient le courage et les convictions. Plus tu montes dans la hiérarchie, moins ils veulent se mouiller politiquement. Attentistes, ils enfilent la veste du gagnant sans complexe. C’est honteux. Ne t’inquiète pas, je vais m’en occuper de ton Jacques.

Deux jours plus tard, Jacques est de retour…avec une permission, en attendant que ses chefs statuent sur son sort. C’est l’époque où l’AFN est déchirée par des courants d’opinions politiques variés. Si les troupes nord africaines s’engagent désormais au côté des Alliés, elles sont très loin d’avoir épousé l’esprit France Libre ; et les Américains ne font rien pour faciliter les choses. A l’Etat-major d’Alger, on s’émeut du nombre sans cesse grandissant, de volontaires civils et militaires, qui viennent proposer leurs services aux troupes FFL.

En cette fin 1943, la situation s’éclaircit. Le général de Gaulle a, petit à petit, écarté Giraud de la scène politique ; au moment du débarquement en Italie, Giraud aura bien un commandement, mais, il sera vite mis sur la touche. La voie est libre pour de Gaulle et ses partisans, comme les hésitants d’ailleurs, ils peuvent ouvertement s’engager dans le combat qui va libérer la France, dans un premier temps, et écraser le nazisme définitivement.

Jacques et Paul ont pris la décision de s’engager dans les rangs de la 1ière DFL (Division France Libre). Paul est célibataire, mais Jacques…

– Tu n’as pas le droit de me quitter…

– Joséphine ! Ma douce, comprend ma situation. Je suis officier de carrière…C’est mon métier, je ne peux pas rester les bras croisés en regardant les volontaires civils prendre part aux combats.

– Si tu m’aimais vraiment…Jacques, j’ai tellement peur.

– Je suis un officier d’Etat-major, pas un combattant de première ligne…

– Ah oui ! Et en 40…Tu étais où quand tu as été blessé ?

– …

A Alger, les bureaux de recrutements des troupes d’AFN et des FFL, se trouvent parfois dans le même bâtiment. Situation tragi-comique s’il ne s’agissait pas de la vie de ces hommes. Après leur entrée victorieuse à Tunis, les FFL sont jugées indésirables sur le territoire français par les autorités d’Alger. La 1ière DFL doit donc quitter la Tunisie pour retourner en Tripolitaine, y compris la Colonne Leclerc. C’est là que Jacques et Paul vont rejoindre les combattants de la France Libre. Débuts difficiles, ces 76 jours de pénitence dans le désert vont être mis à profit pour s’aligner en effectifs sur les normes d’une division d’infanterie motorisée américaines. La 1ière DFL va percevoir des matériels US, rendre son vieil équipement britannique et s’entraîner dur, très dur, durant cet hiver 43/44. Les effectifs sont plus que doublés grâce à l’apport des volontaires d’AFN, mais aucun corps ayant dépendu de Vichy n’y sera incorporé en unité constituée, ce qui préservera l’esprit France Libre. Un premier CEF (Corps Expéditionnaire Français) part pour l’Italie dès janvier 1944 pour les combats sur la Ligne « Gustav » où les free french se distingueront très rapidement sous les yeux admiratifs des Anglais et des Américains.

Ma très chère Joséphine,

Depuis deux mois, nous sommes sur la brèche 12 heures par jour, c’est épuisant. Mais la perspective de retrouver la terre de France décuple le courage de nos hommes. A cause de la censure, je ne peux te donner des détails, mais je peux te dire que mes fonctions d’officier d’Etat-major (avec le grade de commandant depuis la semaine dernière) prennent tout mon temps. Les formalités de versement de ma solde à notre banque à Alger sont maintenant réglées ; 75% pour toi et le reste pour moi. J’ai des nouvelles de Paul, caporal, il est au 22° Bataillon Nord-africain, avec de nombreux Algérois. Il a d’ailleurs retrouvé son ami Georges, avec qui il avait fait le coup de main sur le commissariat la nuit du débarquement. Pour m’écrire, tu libelles l’adresse à mon nom, suivi de Poste aux Armées, 1ière DFL en campagne. C’est tout. Mes rares moments de liberté sont consacrés à toi ; courrier, mais aussi en pensée. C’est ce qui me permet de tenir et de garder le moral……

Le 20 avril 1944, la 1ière DFL, avec ses 18317 hommes, quitte la Tunisie pour Albanova, au nord de Naples. Lors de l’attaque générale de la Ligne « Gustav », le 10 mai, la DFL est sur la rive droite du Liri en direction de Rome. Quatre jours plus tard, elle franchit le Garigliano et progresse vers la CEF, en tête du front allié. Les Allemands décrochent pour éviter l’encerclement, abandonnant la forteresse de Cassino après de très durs combats, pour se replier vers Rome, déclarée ville ouverte. Le 4 juin, les Américains sont à Rome, alors que la DFL nettoie Tivoli et la Villa Adriana. Le 5, le drapeau à Croix de Lorraine est hissé sur le Palais Farnèse, siège de l’Ambassade de France à Rome. La Légion rend les honneurs au général de Gaulle dans la Villa Médicis. Le 21 juin, les Français sont relevés du combat. Ils ont progressé de 320 Km en 42 jours d’affrontements sanglants mais victorieux, livré 13 batailles importantes, perdu 2540 de ses combattants, tués ou blessés. La 1ière DFL est regroupée dans le Sud de L’Italie en vue de sa participation à l’opération « Anvil » (débarquement en Provence). Les premiers renforts arrivent pour combler les pertes de ce début de la campagne d’Italie.

– Caporal Rheinhardt…A vos ordres mon commandant !

– Roland ! Mais d’où tu sorts ?

– J’arrive avec les renforts et je suis affecté à la compagnie du QG.

– Comment vont tes parents…et ton frère ?

– Je me suis engagé voici deux mois, à mon départ, tous allaient bien. Antoine est un peu jeune pour s’engager, mais je pense qu’il le fera sous peu. Tiens ! J’ai un courrier de Joséphine pour toi. Lors de mon passage à Alger j’ai passé une journée avec elle.

– …Merci Roland…

Le 13 août 1944, la 1ière DFL quitte les ports italiens de Tarente et de Brindisi et débarque à Cavalaire le 16. Avec la 9ème DIC, ils vont participer à la prise de Toulon qui tombera le 25 août, le même jour que Paris et Bucarest. C’est ensuite la ruée vers le Nord. Lyon est libérée le 3 septembre, puis Autin le 9. Le 12 septembre 1944 restera un grand moment de fraternité avec la rencontre, à Montbard, près de Châtillon-sur-Seine, de la 2ème DB de Leclerc venant de Normandie et de la 1ière DFL. La ruée continue vers le pied des Vosges. Mais en octobre, la pluie et le froid s’installent. Les soldats noirs de DFL, comme ceux de la 9ème DIC, cèdent la place aux engagés des FFI et des Maquis. Le « blanchiment » de la division se fait en combattant et les relèves se font sur la ligne de front. Avec la 1ière Armée de de Lattre de Tassigny, la DFL se lance sur Giromagny, en direction de l’Alsace. Le 20 novembre 1944, une mauvaise nouvelle tombe ; le général Brosset, leur chef, trouve la mort accidentellement près de Champagney. Sur leur trajectoire, Giromagny tombe le 22, le Ballon d’Alsace le 24, Rougemont-le-Château le 25, Masseraux le 26. A bout de souffle, après avoir permis à de Lattre de Tassigny de prendre Belfort et Mulhouse, à Leclerc de prendre Saverne et Strasbourg, la DFL est relevée le 9 décembre 1944.